賃貸事業の収益性を左右するリスクとは

公開日: 2022.10.28

最終更新日: 2025.10.07

事業には計画性が大切です。

そして事業計画には、できる限りの収益性とリスクの予測が大切であり、そのためにはリスクとなり得る要素を知り、それらの動向、対処法などを知っておく必要があります。

今回は、賃貸事業におけるリスクや備え方などについてお伝えします。

関連記事

1.賃貸事業のリスクについて

賃貸事業にも様々なリスクがあります。

基本的に収益力が高いほどリスクへの耐力も大きくなりますが、賃貸事業は長期にわたるため、いつかは何かが起こるものと考えておいたほうが無難です。

またリスクの長期化や多発には注意が必要といえます。

まずは実際にどのようなリスクがあるのか、主なところを事前にしっかり知っておきましょう。

1-1.退去の発生

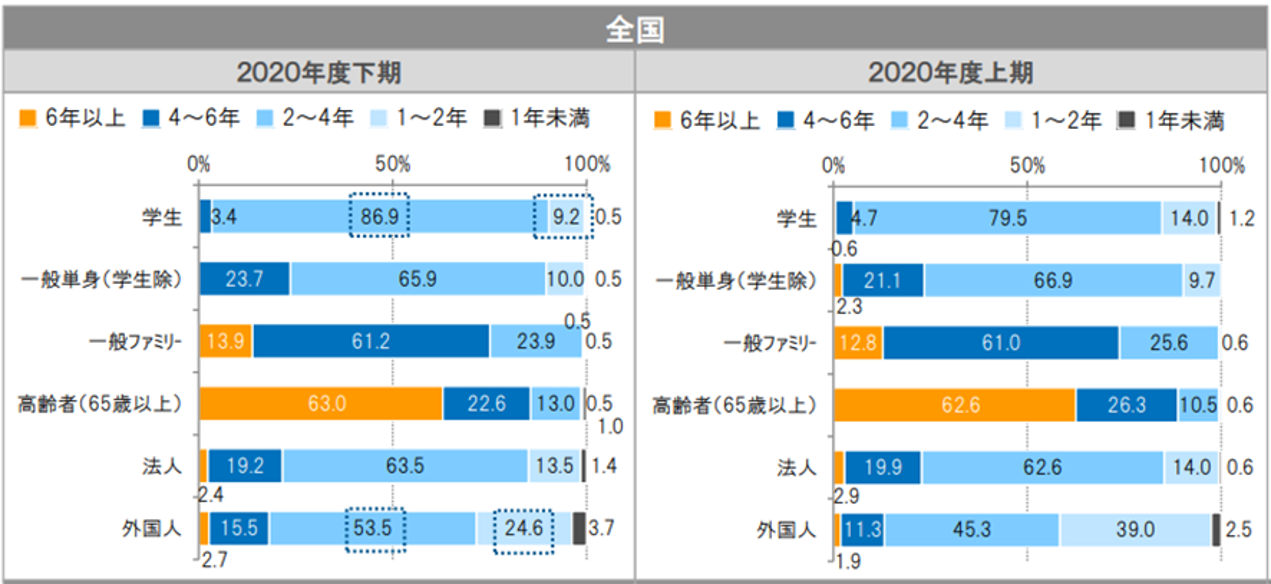

賃貸事業において入居者の退去(引っ越し)は避けて通れません。日本賃貸住宅管理協会の2020年度下期「日管協短観」によると、居住期間は単身者で2~4年、ファミリー層で4~6年という割合が大きくなっています。

出典:日本賃貸住宅管理協会 2020年度下期「日管協短観」

出典:日本賃貸住宅管理協会 2020年度下期「日管協短観」

退去が発生すると、そのたびに一回30~50万円程度(単身向けで10~30万円、ファミリー向けで50~100万円程度)の原状回復費が必要になります。

このため、入居者が短期で退去するほどに原状回復費が必要になるのがリスクの一つです。

1-2.空室の長期化

先ほどの退去が発生した後、次の入居者が決まるまで部屋は空室となります。

空室となった部屋は当然に家賃を生み出しません。

そればかりか空室が長期になると、設備の劣化や景観の悪化、異臭の発生など、さらなる悪影響をもたらしてしまう恐れもあります。

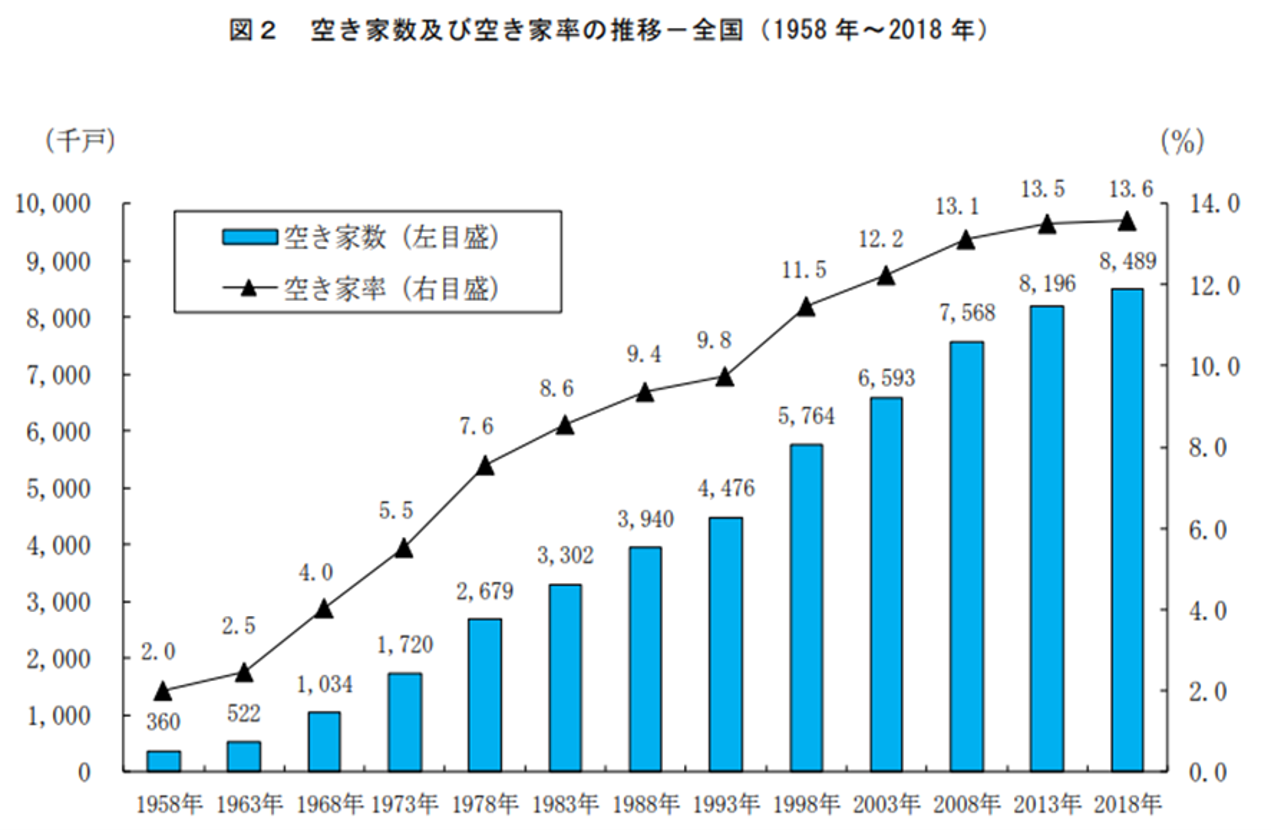

なお、総務省統計局の平成30年「住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家率は約13.6%となっています。

また空き家のうち賃貸住宅は432万7,000戸となっており、これは総住宅数の6.9%を占めているという結果です。

出典:総務省統計局 平成30年「住宅・土地統計調査」

出典:総務省統計局 平成30年「住宅・土地統計調査」

つまり空室は、いずれは発生してしまうものと考えておいたほうが無難です。

しかし空室は単純な話、入居者さえ決まれば解決できます。

空室が長期化する前に対処するよう心がけましょう。

1-3.滞納家賃の発生

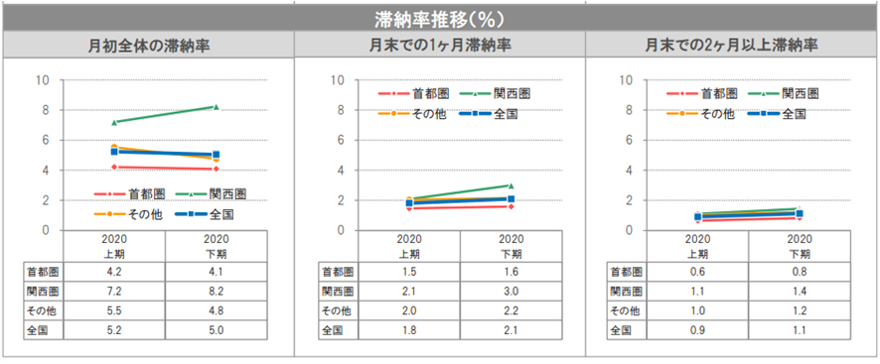

日本賃貸住宅管理協会の2020年度下期の「日管協短観」によると、月初全体の滞納率は関西圏で8.2%、全国でも5%になっています。

出典:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会2020年度下期「日管協短観」

出典:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会2020年度下期「日管協短観」

滞納は単に家賃が入らないだけでなく、新たな入居者に入居してもらうこともできず、入居者に退去してもらうことも困難です。

経済的に困窮してしまったからこその滞納であることも多いので、滞納分は元より今後の家賃回収が困難になることも少なくありません。

このため、滞納家賃の発生は空室より厄介といえます。

1-4.家賃(相場)の下落

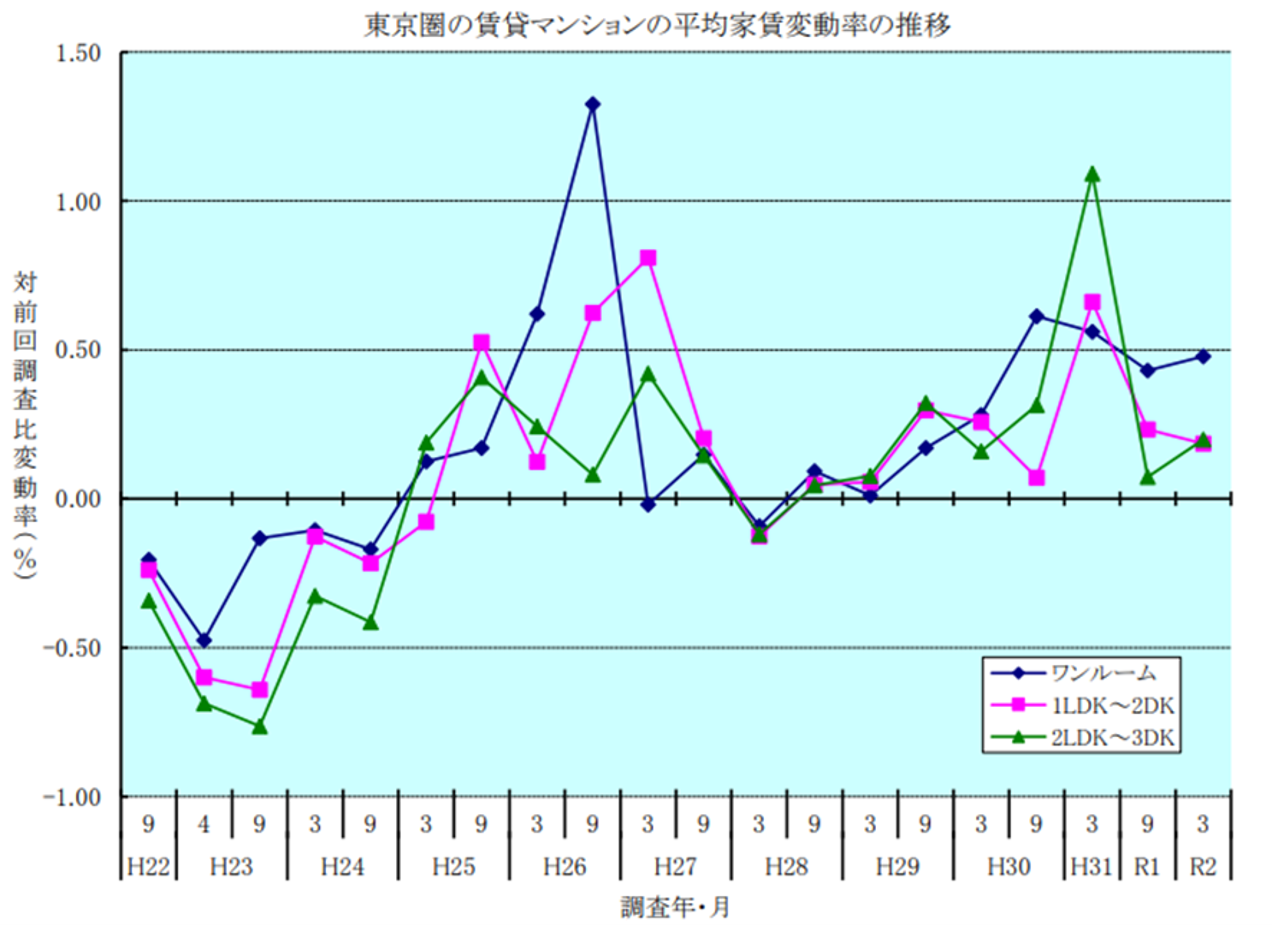

不動産流通推進センターの2020年「不動産業統計集」によると、最近の東京圏の平均家賃変動率は以下の通りです。

総じて上昇基調となっていますが、短期的には下落していることもあることが伺える結果となっています。

出典:不動産流通推進センター 2020年「不動産業統計集」

出典:不動産流通推進センター 2020年「不動産業統計集」

家賃は事業主サイドが決めるものですが、どうしても入居者が決まらない状況が続けば、家賃を下げざるをえなくなり、そして家賃を下げれば当然に利益が少なくなります。

それでも入居者が決まれば空室よりは得ですが、程度によっては事業計画に支障をきたしかねません。

もちろん、家賃を下げてもなお入居者が決まらないこともあります。

これは仲介力だけの問題ではなく、「建物の魅力不足」が原因であることが少なくありません。

1-5.金利の上昇

以前にご紹介した「収益性3要素」のとおり、アパートローンを借りて賃貸事業を始めた場合、金利が上がると毎月の返済額が増えます。

しかも金利上昇に上限はありませんから、どこまで上がるか実際のところは誰にも分かりません。

そして金利は今のところ最低水準ですが、海外の金利上昇に伴って、いずれ上がる可能性が高まっている点に注意が必要です。

2.賃貸事業のリスクへの対策について

賃貸事業にはリスクがありますがそのリスクの対策について説明します。

2-1.退去の発生

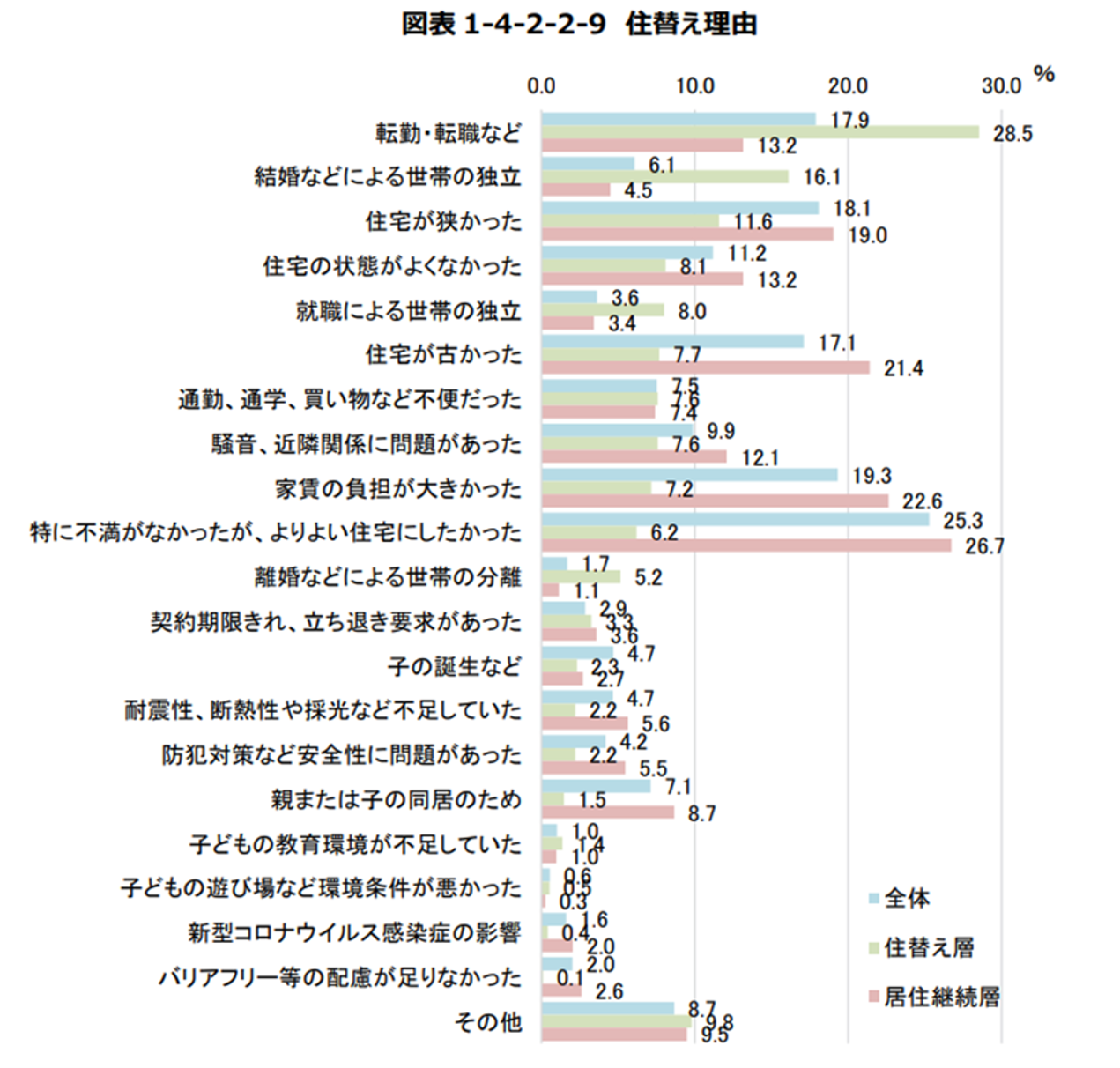

住宅改良開発公社の令和2年「賃貸住宅市場の動向と将来予測調査」によると、退去(住み替え)の理由としては、転勤や結婚などのどうにもならない理由を除くと、「住宅の状態がよくなかった」が上位にきています。

他にも騒音や近隣関係、防犯対策など、相応に対策ができそうな理由が複数あるのが実情です。

出典:住宅改良開発公社令和2年「賃貸住宅市場の動向と将来予測調査」

出典:住宅改良開発公社令和2年「賃貸住宅市場の動向と将来予測調査」

このリスクに備えるには、やはり「賃貸管理業務」が大きなポイントになります。

つまり厳格な賃貸管理を通して常に、建物の美観や機能の維持・向上を図ったり、入居者との親身な24時間対応などで満足度の高い生活提供を維持したりすることが大切だということです。

満足度が低いほどに入居者は退去したくなりますから、常に入居者の満足度を高める努力をしましょう。

2-2.空室の長期化

このリスクへ対処するには、やはり素直に新たな入居者に入居してもらう必要があります。

このため、その新たな入居者に入居してもらうための「仲介」が重要です。強力な賃貸仲介事業者に、なるべく早急に次の入居者を仲介してもらえるほどに、このリスクは小さくなります。ぜひ、そのような強力な賃貸仲介事業者を味方にしておきましょう。

一方、どんなに強力な賃貸仲介事業者が味方についていても、肝心の賃貸建物に相応の魅力がなければ空室は長引いてしまいます。

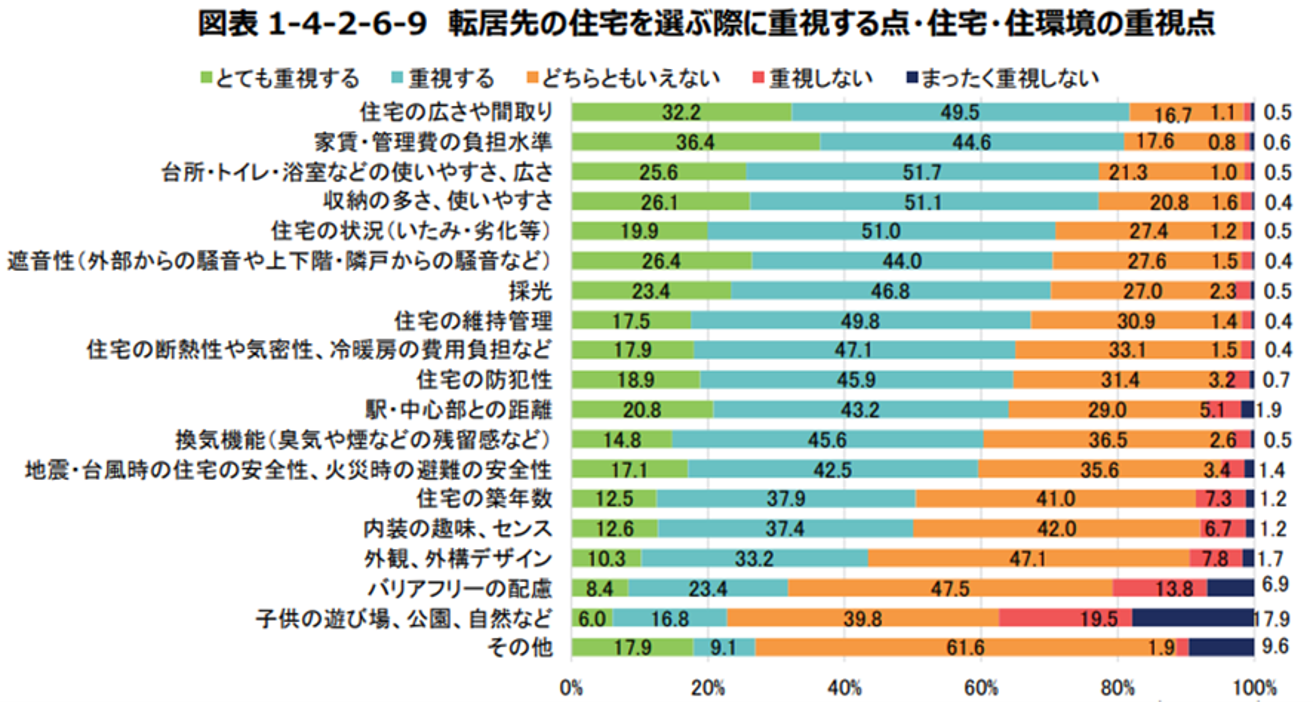

住宅改良開発公社の令和2年「賃貸住宅市場の動向と将来予測調査」によると、最近では大きく「住宅の広さや間取り」「家賃・管理費の負担水準」「台所やトイレ・浴室などの使いやすさや広さ」が特に気になるようです。

出典:住宅改良開発公社 令和2年「賃貸住宅市場の動向と将来予測調査」

出典:住宅改良開発公社 令和2年「賃貸住宅市場の動向と将来予測調査」

空室が長期化するのは、賃貸建物に原因があるのかもしれません。

そのような場合は早急に専門家・専門業者に相談して、建物自体の改善も図るよう心がけましょう。

2-3.滞納家賃の発生

このリスクに備えるには、「賃貸仲介・賃貸管理」の両面が大切です。

つまり、仲介の段階でしっかり入居者を選別しつつ、その後も入居者への24時間対応などでしっかりと入居者が相談しやすい環境を整えておくことが大切といえます。

そしてそのためには、強力な賃貸仲介事業者・賃貸管理事業者の協力が必要不可欠です。

十分な入居者の選別や家賃回収のノウハウを持つ、強力な事業者に協力してもらいましょう。

なお、たとえば一定の規模を持つ賃貸仲介事業者・賃貸管理会社であれば、入居者が納得する形で、より割安な物件への引っ越しをお手伝いするようなことも可能です。

家賃滞納は入居者にとっても避けたいピンチですが、そういう時にこそお役に立てれば、その入居者からの評価は当然に、他の(未来の)入居者からの評判も急上昇することもあります。

そのためにも、なるべく広いネットワークを持つ事業者をパートナーとして選ぶよう心がけましょう。

2-4.家賃(相場)の下落

このリスクに備えるには、先ほどと同じく賃貸仲介・賃貸管理とともに、賃貸建物建築の前段階の「(エリア)マーケティング」が重要です。

そもそも建物が地域の需要に合っていないことも珍しくありません。

また管理が不十分で建物の魅力が低下していることもありますし、たんに仲介力が弱くて新規入居が決まらないこともあります。

その原因を解明し、的確に対処してくれそうな頼れる事業者と日頃からお付き合いしておきましょう。

なお、これから賃貸事業のための土地を探すような段階なら、そもそもの「地域の選定」も大切です。

どのような土地にも一定の賃貸建物の需要はあるものですが、やはり需要自体の地域差もあれば、地域による供給量の差もあるものといえます。

これは言ってみれば「賃貸事業の難易度の差」です。

まだまだ賃貸事業に不慣れな方ほど、上記の事前のエリアマーケティングを駆使して、なるべく勝率の高そうな地域を選んで賃貸事業を始めましょう。

関連記事

2-5.金利の上昇

このリスクに備えるには、「繰り上げ返済」で金利上昇時の負担上昇を抑えるか、または最初から少し割高な代わりに金利が固定される「固定金利の選択」が挙げられます。

あるいは、最初から相応の金利上昇も見込んだうえでの事業計画を立てることです。

ぜひローンのことにも強い賃貸事業者、またはファイナンシャル・プランナーなどへ相談できる体制を整えておきましょう。

なお、先ほどもお伝えした通り、現在の金利は最低水準ですが、今後は上昇する可能性が高まっています。

これは逆に見れば、早期にアパートローンを組むほどに、金利を安く済ませることが可能ということです。

このため金利上昇に備えるには、「早期に賃貸事業を始めてしまう」というのも対処法の一つになります。

いつか賃貸事業を始めたいと考えているのなら、前倒しで事業を始めることも検討してみましょう。

関連記事

3.賃貸経営リスクへの備え(パートナー選定)

ここまでお伝えした通り、賃貸経営には様々なリスクがあります。

それぞれのリスクには対策方法はありますが、リスクそのものを発生させなくすることは実質的に不可能です。

このため賃貸事業を始める場合は、事業計画を練る段階で、相応にリスク発生を織り込んで考えておく必要があります。

同時にそのためにも、事業計画を練る段階で、賃貸事業に詳しい専門家・専門業者の存在が必要不可欠と考えましょう。

長期的に需要が見込める特殊需要に頼らないプラン・仕様での建築、金利動向を念頭に長期固定などの活用、実需に応じた家賃設定、管理・運用力の確かなパートナー選定など、リスクへの備え方は様々です。

まずは、大局的・多角的な視点で個別具体的なアドバイスができる専門的なパートナーを見つけ、一緒に賃貸事業計画を練り上げていきましょう。

4.まとめ

どんな事業でもリスクは付き物で、建物賃貸事業も例外ではありません。

だからこそ、リスクの存在や対処法を正しく把握して、最初から事業計画に織り込んでおくことが極めて大切といえます。

そしてそのためにも、事業計画を練る段階から専門家・専門業者の存在が必要です。

早期に強力な専門家・専門業者を味方に付けるほどに、賃貸事業が成功する可能性は自然と高まります。

まずはそのような専門家・専門業者探しに力を入れましょう。

注目のハッシュタグ

お悩みから探す

カテゴリから探す

人気記事ランキング