2022年問題?知っておきたい生産緑地の知識と今後

公開日: 2022.10.28

最終更新日: 2025.09.25

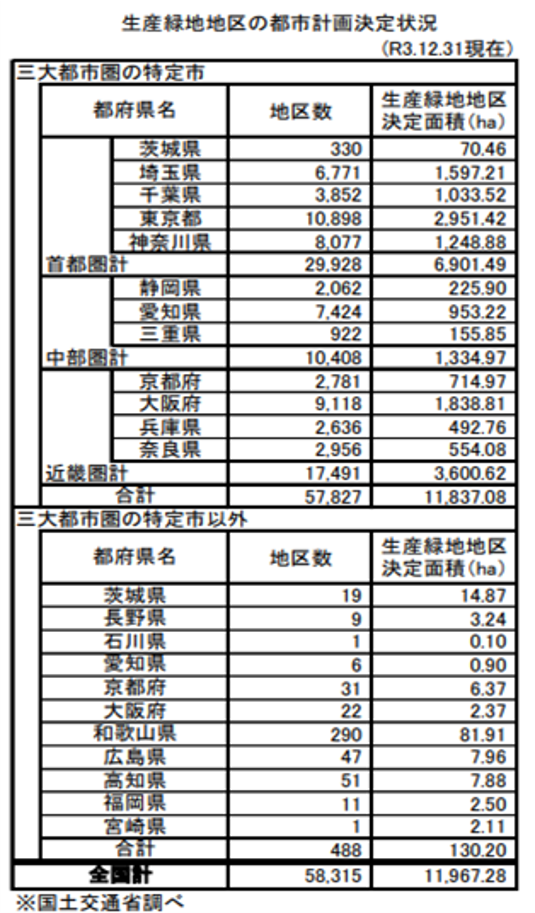

関東1都4県(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城)、近畿2府2県(大阪、京都、兵庫、奈良)、中部2県(愛知、三重)の11都道府県には様々な優遇を受けられる農地として生産緑地が存在します。

しかし、農業従事者の高齢化、後継者不足の問題があり、売却を考えている土地所有者も増えています。また「2022年問題」と言われる不動産価値が急落する可能性があるのでは?という問題があります。この記事では生産緑地制度を踏まえた相続対策について、土地活用事例を交えて解説していきたいと思います。

1.生産緑地制度のメリットと2022年問題について

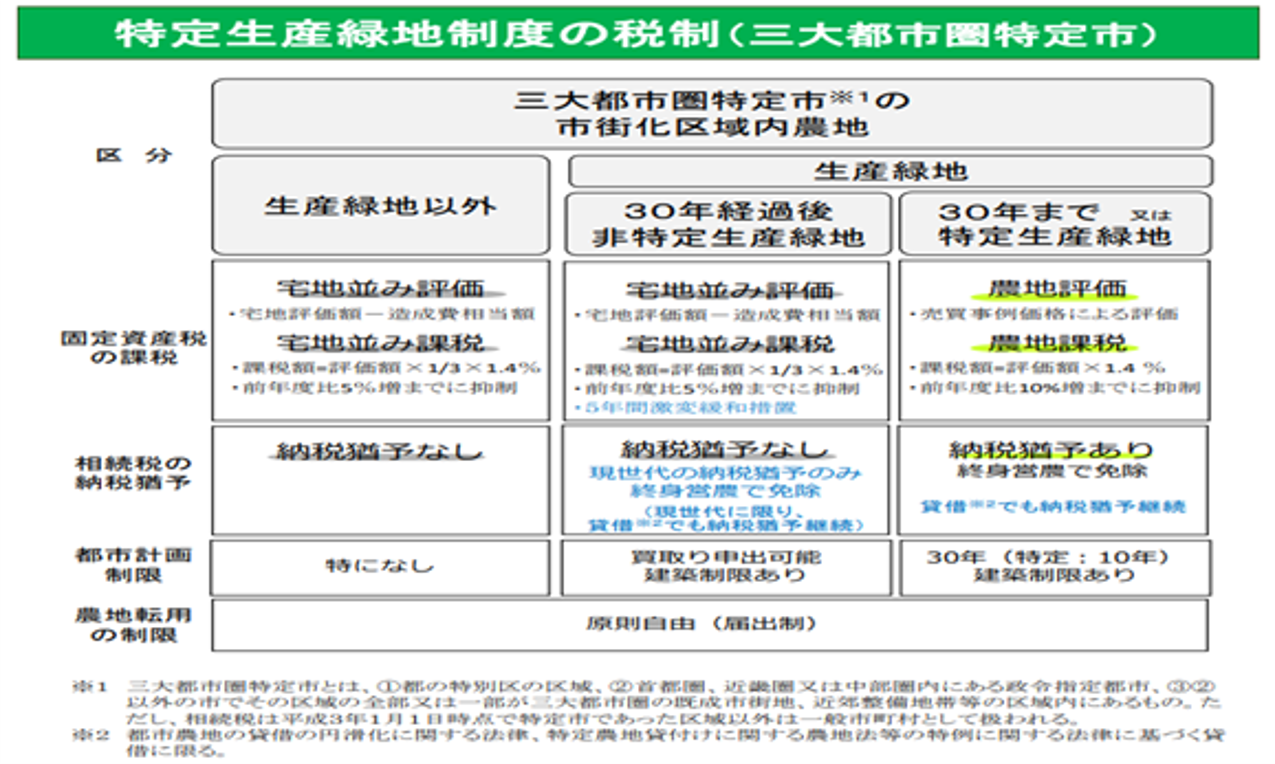

生産緑地の大きなメリットと言えば、生産緑地法等のルールにより、農業を営んでいた者から生産緑地を贈与または相続等により取得した者(受贈者または相続人)が、その生産緑地において農業を続ける場合には、贈与税または相続税のうち一定価格(農業投資価格)を超える部分に対する税額の納税が猶予されるようになっています。

また、固定資産税は農地評価・農地課税とされており、宅地並評価で課税されている一般の市街化区域内農地と比べて、税額は低く抑えられています。

1-1.生産緑地制度とは。生産緑地の発端から2022年問題について

そもそも、「生産緑地」とは何でしょうか?そして、2022年問題とは何でしょうか。

話の発端は1974年にまで遡ります。当時の日本では、住宅不足が深刻な社会問題になっていました。そのため、市街化区域内の農地の宅地化を促す目的で「生産緑地法」が公布されました。

1990年代初頭のバブル景気で加速した都市化、市街地化の流れに対応するため、安易に農地が宅地化される懸念を排除しつつ、住宅ニーズにも配慮して、

一般に都市部における市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適している500㎡以上の農地を都市計画に定め、建築行為等を許可制により規制し、都市農地の計画的な保全が図られました。

1992年の法改正時に生産緑地の面積要件を500㎡に縮小緩和したうえで営農義務をこれまでの、第一種10年(*1)、第二種5年(*2)から30年に引き上げました。市街化区域農地の固定資産税は宅地並み課税がされるのに対し、生産緑地は軽減措置が講じられます。

法改正では、市街化区域内の農地のうち、次の①~③に該当する農地について、都市計画で生産緑地に指定することができるとされました。

① 良好な生活環境の確保に相当の効果があり、公共施設等の敷地に供する用地として適しているもの

② 500㎡以上の面積があるもの

③ 農林業の継続が可能な条件を備えているもの

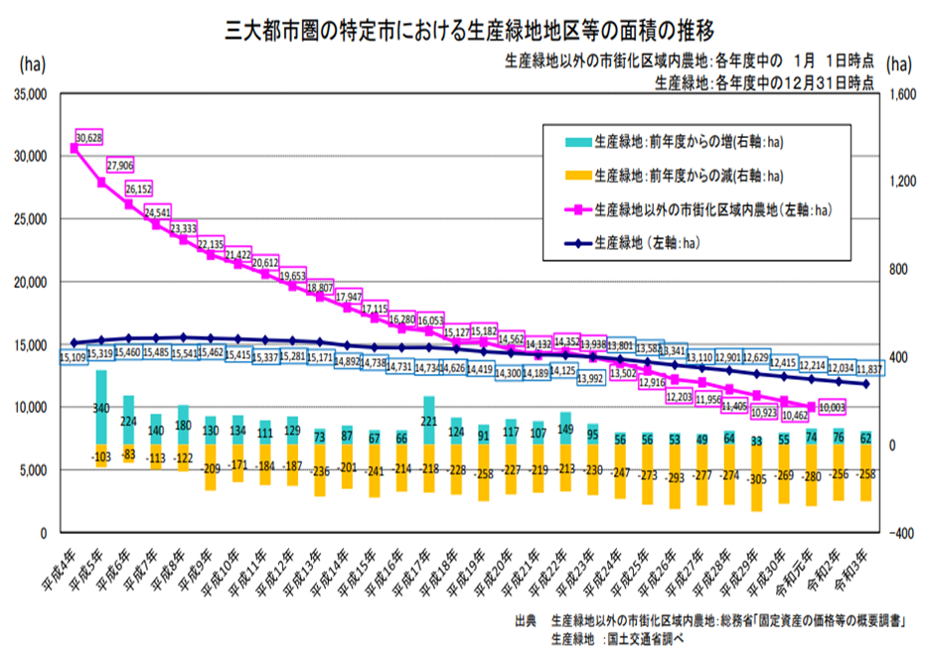

平成29年5月に生産緑地法の一部が改正され、市区町村が条例を定めれば、面積要件を300㎡まで引き下げられ、生産緑地地区内において、農作物等加工施設、農作物等直売所、農家レストランの設置も可能となりました。国交省の最新の都市計画現況調査によると三大都市圏の生産緑地指定を受けた土地は11,837ha(東京ドーム約1,468個分)も存在しており、関東だけでも6,901haに及びます。

上記縮小緩和措置が施行されてから、本年(2022年)で30年が経過します。

宅地化すべき生産緑地は転用を促し、生産緑地のまま活用する場合は最低でも30年宅地化を不可とする(固定資産税は農地として課税)ことで土地利用をさらに明確にすることになっていましたが、制度設計から30年を経て、状況が変化しています。

地価が高騰していた当時に比べ、空き家や空き地が増加している現在とでは環境が大きく異なっています。

このタイミングでこの措置が期限を迎えました。

土地所有者が通常の手続きと同様に農地転用が可能となり、買取りの申出が可能となる農地が大量に出てきて、順次宅地化される懸念が生じ、不動産価格が下落するのではないかというのが「2022年問題」なのです。

出典:国交省 公園とみどり 都市農地データ集

出典:国交省 公園とみどり 都市農地データ集

(*1)第一種農地・・・・集団農地(10ha以上)、農業公共投資対象農地、生産力の高い農地

(*2)第二種農地・・・・農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地、

市街地として発展する可能性のある区域内の農地

2.特定生産緑地制度とその現状

2018年4月より改正施行された、特定生産緑地とは、その所有者等の同意を前提として、市町村長が指定してから30年経過する日が近く到来することとなる生産緑地について、買取り申出が可能となる期日を10年延期したもののことです。

10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができます。

※特定生産緑地の指定は、申出基準日(都市計画決定の告示の日から起算して30年経過する日)までに市町村長が行うこととされており、申出基準日を過ぎたものについては指定することができなくなります。

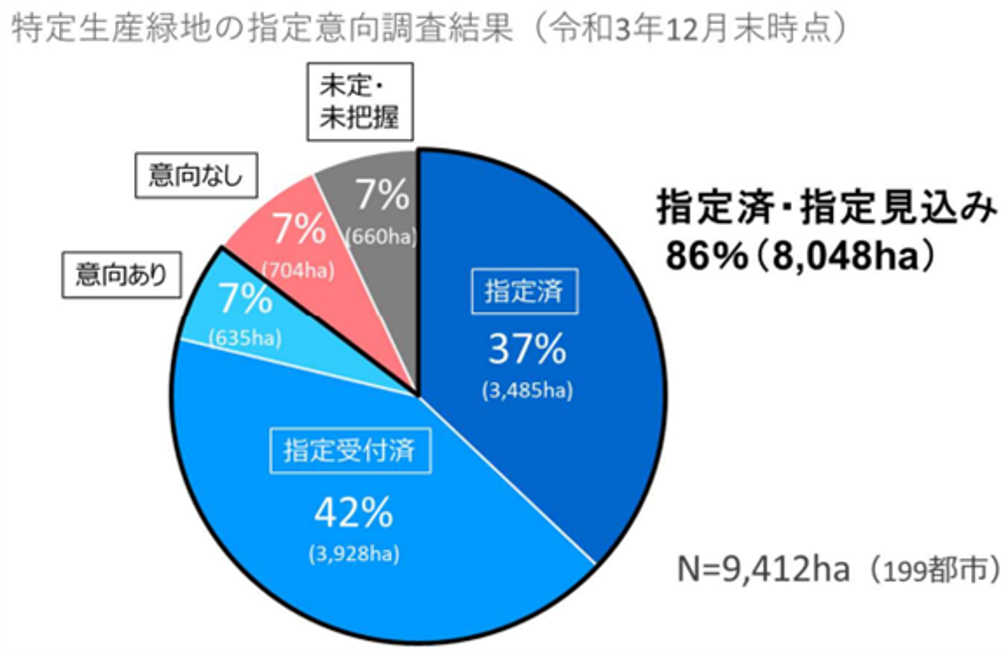

実際の現状は、指定済、指定受付、意向有を含めると86%の土地所有者がこの税制優遇制度を延長しています。

3.特定生産緑地に指定されなかった生産緑地の取扱い(固定資産税等)

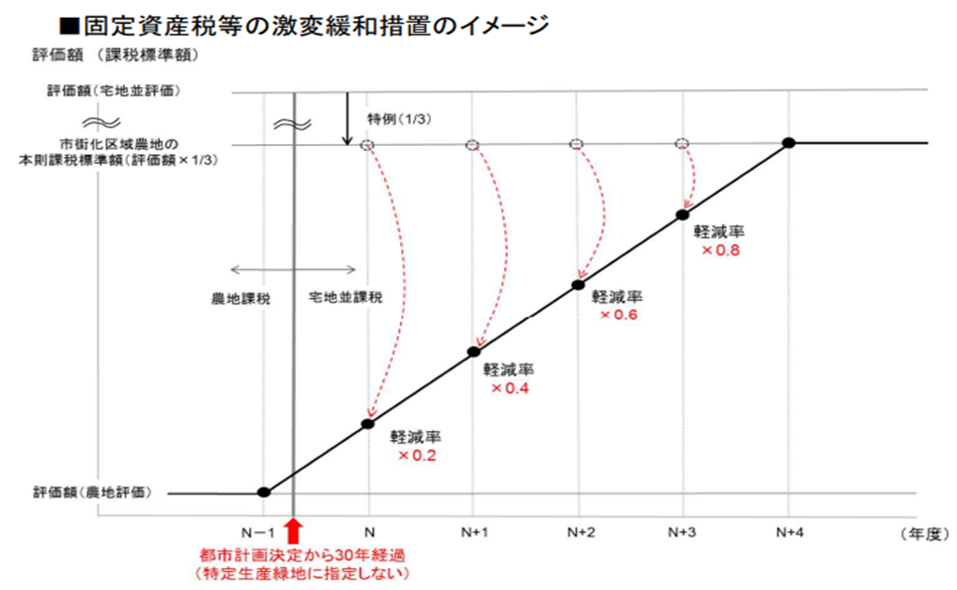

後継者問題等でやむを得ず農地として維持が困難となった場合、固定資産税、都市計画税については、これまでの農地課税から、宅地並み課税となりますが、三大都市圏特定市においては、急激な税負担を防ぐ観点から、

激変緩和措置(課税標準額に初年度:0.2、2年目:0.4、3年目:0.6、4年目:0.8の軽減率を乗じる措置)が適用されます。

但し、宅地並み課税への移行にあたっての激変緩和措置は、下記のような場合に適用となるので注意が必要です。

- 新たに特定市となった都市の市街化区域内農地

- 新たに市街化区域に編入された区域の農地

- 道連れ解除(*1)等により生産緑地地区が解除された市街化区域内農地

- 特定生産緑地に指定されなかった生産緑地

- 特定生産緑地の指定の解除が行われた場合

(*1)道連れ解除・・・公共事業への収用や相続により生産緑地地区の一部が指定を解除された場合に、残された土地が面積要件を下回ることでその生産緑地地区全体が解除されてしまうこと

4.税優遇だけじゃない、相続にも備えられる生産緑地活用法

生産緑地に指定された土地所有者は様々な税優遇を受けられますが、その土地所有者が亡くなられた後も遺族が安心して引き継いでいくための選択肢について、4つの視点から紹介します。

所有している生産緑地をどうすべきか検討している人だけでなく、自身が所有している土地が生産緑地かどうかわからないという人も参考にしてみましょう。

1. 特定生産緑地を延長維持

この優遇制度は10年経過後、改めて市町村長は土地所有者等の同意を経て繰り返し10年延長できます。

生産緑地のままであれば、固定資産税の課税は、農地評価となり、課税軽減され、相続税納税については、相続人の死亡、後継者への生前一括贈与のときまで農業を続けている限り、納税の猶予を受けることができます。

2. 市町村等に買取の申出を行い、宅地に転用し活用する

買取りの申出の要件である30年が経過すれば、市町村に買取り申出を行うことができます。

優遇制度は適用となりませんが、アパートやマンションを建てたり、駐車場にしたりする活用方法が挙げられます。

ただし、アパートやマンションの建築費用がかかったり、借入した場合は、ローン返済も続きます。入居者がいなければ家賃収入が得られず赤字となる可能性もあるため、農地を宅地に転用して活用するまえに、周辺の需要をよく調べることや運用利回りをシミュレーションすることが大切です。

3. 宅地転用後に売却する

上記2同様に、買取りの申出をされた生産緑地は、法律上は原則として市町村が買い取ることとされています。

価額が折り合わない場合には公共の利益となる事業に必要な土地等の収用を行う収用委員会が最終的に価額を決めることとされていますが、現実には市町村の財政上の問題から3か月経過した時点で転売・転用が自由になるのが実情です。

農地をそのまま売却する場合、農業委員会の許可が必要で、農地の購入者は農家や農業参入者に限定されます。申請せずに農地を売却した場合は、無効になる可能性があります。

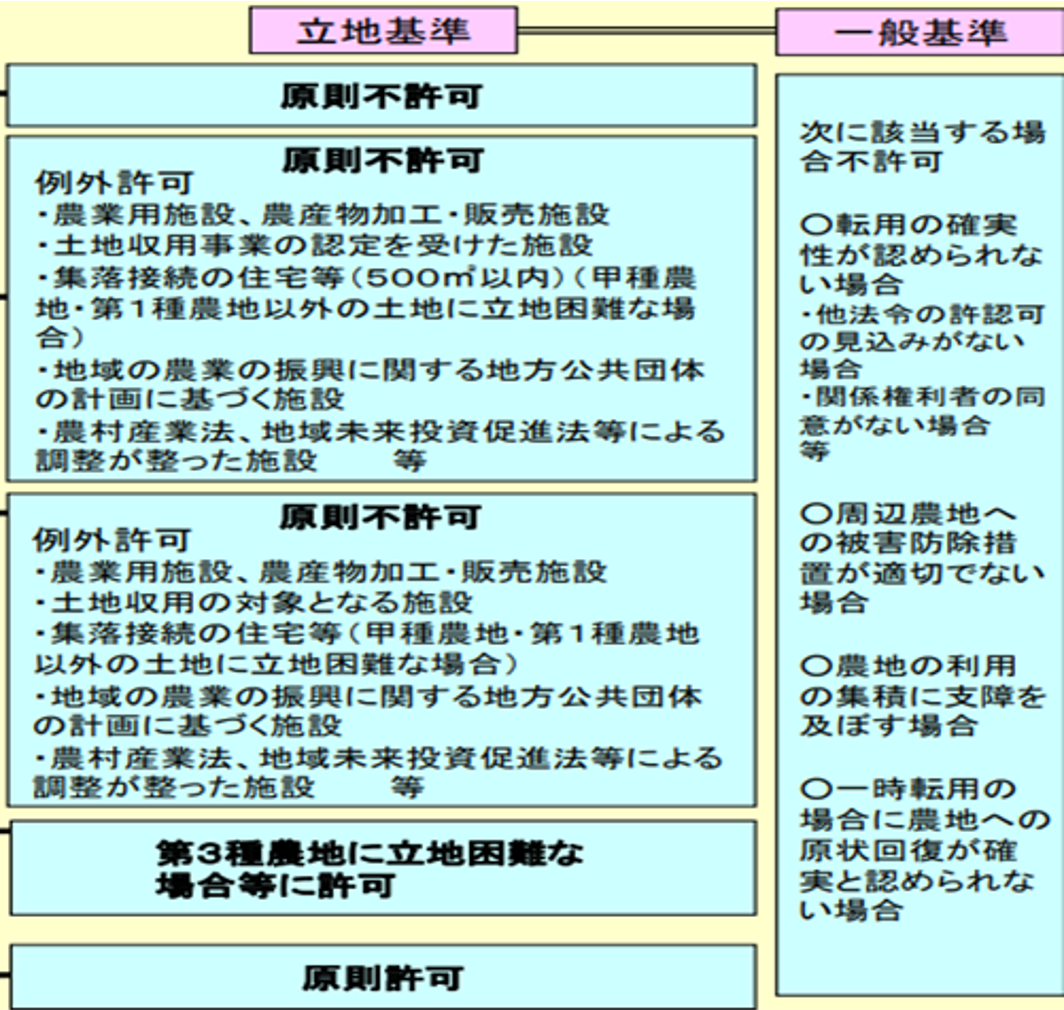

このように、農地のまま売却するには手間がかかる上、なかなか買い手が見つからないこともあるので、農地を宅地に転用してから売却するのです。農地を宅地に転用するには「立地基準」と「一般基準」の2つの基準を満たす必要がありますが、

生産緑地は市街化区域内のため、通常は農業委員会に届け出を行うことで転用できます。

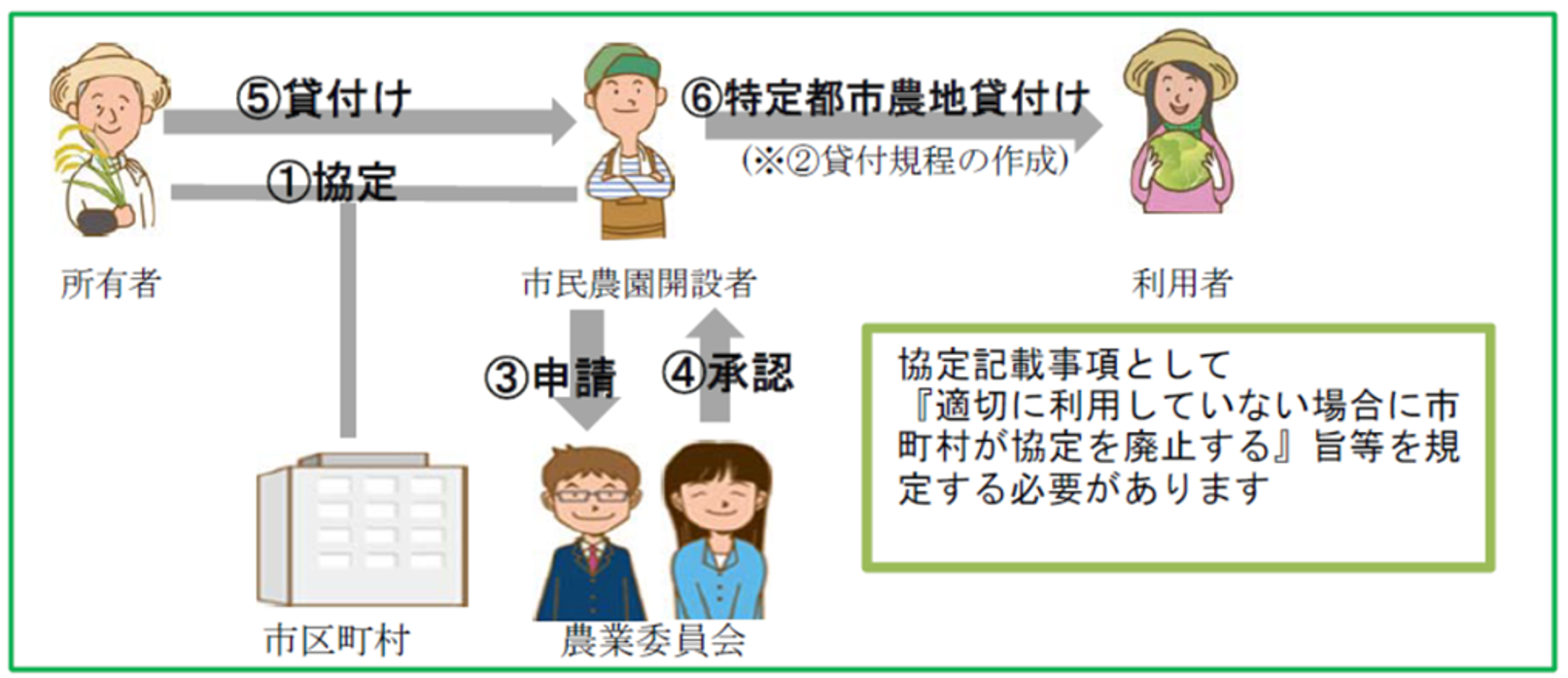

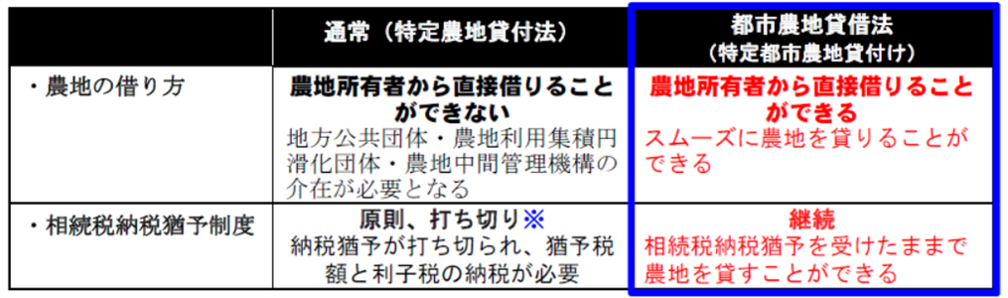

4. 特定生産緑地の指定を受けて市民農園等として貸借

特定生産緑地の指定を受けて、市民農園などの農地として第三者に貸借することも考えられます。

この場合にも固定資産税等は農地課税で低い負担ですし、農地所有者が死亡した場合に相続税の納税猶予の適用を受けることも可能です。

市民農園利用者当たりの貸付けが10a未満で、5年を超えず、複数の者を対象とした貸付けであること、利用者は営利を目的としない農作物の栽培を行うこと等の基準があります。

5.円滑な相続のための情報収集と家族との話し合いが重要

全国的に多くの都市が人口減少局面に移行し、宅地需要が沈静化しつつある中、拡散した市街地をコンパクト化して都市の持続性を確保する集約型都市構造化に大きく転換しました。

郊外部の住宅市街地においては、その影響により、居住人口減少も予測され、将来的に空き地・空き家問題が顕在化する可能性もあります。

農地の転用により住宅供給等を推進する必要性は低下していますが、生産緑地は身近な農業体験の場や災害時の防災空間などとして多様な機能を発揮するグリーンインフラとして役割も期待されています。

農地活用法にはそれぞれ特徴や目的などによって、税制優遇を考えること以上に、土地政策を踏まえ、その土地に住み続けるのか?売却するのか?損失を最小限に抑えるために土地活用をするのか?最も効果的な方法を相続に関わる家族と早くから検討していくことが大切です。

上述の活用法をしっかりと実行するためには、まずは、正確な土地情報を取得しましょう。

ご自身の課題や、所有している土地の最適な有効活用するための、自身で考えることが難しい部分については、実績に裏付けされたノウハウやリソースを持っている企業やFPに相談し、継続的に正しい・新しい情報を収集することが大切です。

土地の相続は、生産緑地だけの問題に限りません。ライフプランに基づいたしっかりとした対策を真剣に考えましょう。

お悩みから探す

カテゴリから探す

人気記事ランキング

※出典:

※出典:

*出典:

*出典: 出典:

出典: 出典:

出典: