【2020年版】公示地価ランキング発表!全体で上昇するも、今後はコロナの影響に注意が必要

公開日: 2022.10.28

最終更新日: 2025.09.26

2020年3月18日に国土交通省から公示地価が発表され、雇用環境の改善や低金利化、インバウンド需要増加等の流れを汲み、全国全用途上昇する結果となりました。

本記事では、2020年の公示地価についてお伝えすると共に、過去10年間の推移から見た動向と考察、今後の公示地価の予測についてお伝えしていきます。2020年の公示地価は全国の全用途平均で5年連続の上昇、地方圏でも2年連続の上昇となり地価の回復傾向が拡大しています。一方で、2020年2月以降、新型コロナウイルスが全国で猛威をふるっており、今後地価は下落することが予想されます。これは土地活用をこれから始める人にとっては大きなチャンスとなり得ます。本記事の内容をぜひ参考になさってください。

2020年公示時価発表!

2020年3月18日、2020年1月1日時点の公示地価が発表されました。

公示地価(地価公示によって公表された土地の値段)は土地の価格を表す公的指標の一つで、地価の相場を表すと共に、経済的な指標の一つでもあります。

これによると、全国の全用途平均は1.4%プラスとなり、これで5年連続上昇となりました。

住宅地、商業地、工業地それぞれについて、全国平均、三大都市圏、地方圏、全てにおいて上昇となっており、全体的に上昇基調が続いていることが分かります。

なお、全国の標準地の中でもっとも高い地価をつけたのは昨年と同じく東京の銀座で1㎡当たり5,770万円となっています。

また、これはあくまでも2020年1月1日時点のものです。2020年2月以降の新型コロナウイルスの蔓延により地価にどう影響するかについても注意が必要です。

公示地価とは?

公示地価とは、土地の価格を表す公的な価格のことで、国土交通省が毎年1月1日時点の地価を毎年3月下旬頃に発表しています。

土地の価格は一物四価とも呼ばれ4つの価格があります。公示地価のほかに固定資産税評価額など、いくつか公的な価格がありますが、国土交通省が調査、発表する価格ということもあり、それらの中でも公示地価は代表的なものだといえるでしょう。

それは、公示地価を実勢価格(時価)の概ね100%とするのに対し、相続税路線価は80%、固定資産税評価額は70%程度を目安にするといった計算のもととなることにも表れています。

なお、公示地価は全国に「標準地」と呼ばれる地点が設定されています。

土地の価格を調べるときは、調べたい土地の近くにある標準地の公示地価を調べ、「標準地の土地」と「調べたい土地」の土地の形状ほか、特徴の違い等について補正することで算出するようになっています。

公示地価の目的

公示地価は不動産取引の価格の指標となることを目的としています。

不動産取引は土地を買いたい人と売りたい人の希望価格の合致したところで価格が決まります。

しかし、単に市場原理に任せているだけでは土地の価格が乱高下するといった事態が起こり、それが不動産市場や経済に悪影響を与えかねません。

また、公示地価は「公共の事業に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等」のためにも利用され、公共事業で税金を投入する際の税金の無駄遣いや、所有者の財産権の侵害を防ぐ目的もあります。

調査方法

公示地価は2名以上の不動産鑑定士が標準値の土地価格を鑑定した上で、土地鑑定委員会が定めることとなっています。

なお、公示地価は国土交通省の土地総合情報システムで閲覧できるようになっていますが、2019年から、この不動産鑑定士の作成した鑑定評価書も閲覧できるようになっています。

路線価・基準地価との違い

公示地価以外の公的価格として基準地価や路線価があります。

まず、「基準地価」とは国が公表する公示地価に対し、都道府県の発表する公的価格です。全国に基準地を設定し、不動産鑑定士1名以上により鑑定評価します。

一方、路線価は国税庁が発表するもので、全国の道路に価格をつけ、その道路についた土地の価格を算出します。

なお、路線価は相続税や贈与税等の算出に用いられます。

2020年、地価上昇率ランキング

2020年の高額地点トップは銀座にある標準地で、こちらは5年連続のランクインとなりました。

地価高額ランキングトップ10には銀座が6カ所、そのほか新宿、丸の内などがランクインしていることからも、やはり東京の中心地が強くなっています。

また、この1年の地価の動きを読むために、2019年から2020年で大きく地価が上昇した地点を見てみましょう。

2019年から2020年にかけて地価の上昇率が高かった地点は以下の通りです。

| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 2020年の公示地価 | 地価上昇率 |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | 北海道 | 倶知安町 | 70,250円/㎡ | 44.01% |

| 2位 | 沖縄県 | 読谷村 | 62,166円/㎡ | 20.37% |

| 3位 | 沖縄県 | 宮古島市 | 34,048円/㎡ | 17.41% |

| 4位 | 沖縄県 | 糸満市 | 72,722円/㎡ | 16.33% |

| 5位 | 沖縄県 | 北谷町 | 152,000円/㎡ | 14.22% |

| 6位 | 東京都 | 台東区 | 1,571,555円/㎡ | 13.98% |

| 7位 | 沖縄県 | 那覇市 | 270,760円/㎡ | 13.85% |

| 8位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 111,661円/㎡ | 12.49% |

| 9位 | 長野県 | 白馬村 | 10,140円/㎡ | 11.99% |

| 10位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 87,469円/㎡ | 10.45% |

上記の通り、地価上昇率ランキングを見てみると沖縄が複数ランクインしているほか、北海道、長野県、東京都が入っています。

これは、北海道や沖縄が観光地として人気が高く、訪日外国人によるインバウンド需要が高いことが一つの理由です。

なお、東京都で唯一台東区がランクインしていますが、実は台東区は東京23区の中でもともと地価上昇率の高いエリアでした。

台東区といえば、浅草や上野をはじめとした多数の観光地があり、さらに成田空港へのアクセスがよい京成電鉄の始発駅、京成上野駅もあります。

つまり、台東区の地価上昇も北海道や沖縄と同じくインバウンドが影響していると考えられます。

ちなみに、JTBによる「訪日外国人 都道府県認知度ランキング」で、3位に北海道、5位に沖縄県がランクインしています。

| 順位 | 都道府県 | 認知度 | 順位 | 都道府県 | 認知度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1位 | 東京都 | 64 | 6位 | 広島県 | 49.3 |

| 2位 | 大阪府 | 59.8 | 7位 | 千葉県 | 45.7 |

| 3位 | 北海道 | 56.2 | 8位 | 福岡県 | 43.7 |

| 4位 | 京都府 | 53.6 | 9位 | 長野県 | 43.4 |

| 5位 | 沖縄県 | 50.1 | 10位 | 神奈川県 | 42.3 |

参考:JTB インバウンド 市場動向 2019 訪日外国人の都道府県別・認知度ランキング2019

2020年、圏域別上昇率の推移

2020年の公示地価は全用途平均、住宅地、商業地、工業地それぞれの用途において、全国、三大都市圏、地方圏全てでプラスとなるという結果となりました。

ここでは、2020年の公示地価についてより深く考察するために全国、三大都市圏、地方圏それぞれで上昇率の推移を見ていきたいと思います。

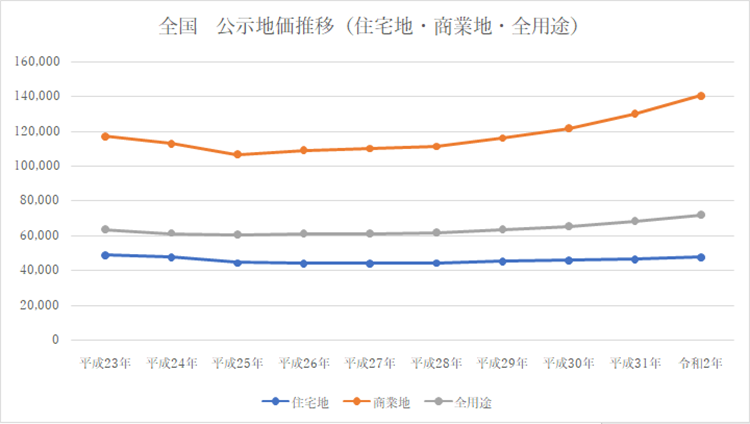

全国

全国の公示地価について、過去10年の推移を見てみると以下のようになっています。

地価はバブル崩壊以降下落を続けており、やや持ち直したところで平成20年にリーマンショックが起こり再び下落となっていました。

そうした中、平成24年に発足した第二次安倍内閣の経済政策「アベノミクス」の効果により主に商業地が全体を引っ張る形で地価の上昇が見られるようになっています。

特に円安誘導や東京オリンピック招致により外国人観光客が多く日本を訪れるようになり、観光地やホテルなどインバウンド需要が、大きく地価の上昇に貢献しています。

また、住宅地については政府がマイナス金利を導入するなど低金利が続き、住宅ローンの金利がかなり低くなっている点や雇用環境、所得環境の改善が見られる中で少しずつ回復しています。

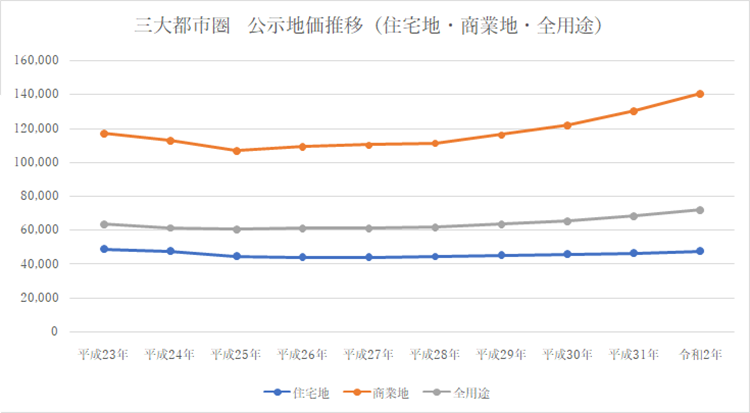

三大都市圏

次に三大都市圏の10年間の推移を見てみましょう。

三大都市圏においても平成25年以降プラスに転じていることが分かります。

特に商業地の上昇幅が大きく、2020年(令和2年)の東京圏の上昇幅は前年に対して5.2%、大阪圏の上昇幅は6.9%と非常に大きな上昇率を見せています。

これらのエリアではオフィスビルなどが多くあることもあり、低金利による良好な資金調達環境が続き、起業による人材確保等を目的としたオフィスビル需要も大きく影響しています。

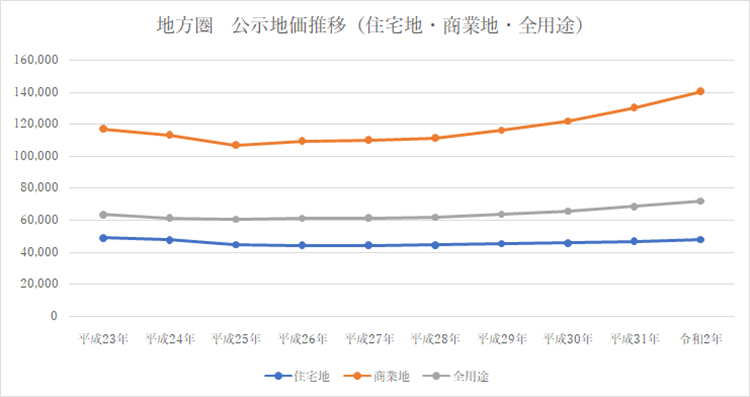

地方圏

最後に地方圏の過去10年の推移を見てみましょう。

地方圏の地価推移を見てみると、三大都市圏に比べると上昇基調になるのにややゆるやかになっていますが、こちらも商業地の上昇に支えられる形で全体的に上向いています。

ただし、地方圏のうち地方四市(札幌・仙台・広島・福岡)の上昇幅は大きく、住宅地において前年度比5.9%、商業地において前年度比11.3%の上昇となっています。

マンション需要等、三大都市圏の開発がやや天井に近づいてきたこともあり、地方圏の開発が盛んになりつつあることが、これら地方四市の大幅上昇の理由だといえるでしょう。

今後のゆくえ コロナの影響は?

公示地価について推移を見てきました。

2020年は東京オリンピックの開催が予定されていたため、オリンピック後は地価が一旦下落に転じることが予想されていました。しかし2020年2月以降、新型コロナウイルスが全国で猛威をふるっており、東京オリンピックとは無関係に、地価が下落する可能性があります。

これまでインバウンド需要により地価の上昇が支えられていましたが、コロナウイルスの影響で観光地の経済が大きく下落してしまうことや、仕事を廃業したり、休業したりしなければならなくなる事業者が多数出てくることが予想されます。その結果オフィスビル、事務所、店舗などの空室率が上昇することが、地価下落の要因として考えられます。

新型コロナウイルスが沈静化するまでの間は、こうした事業者に対して政府がどのように補償を行っていくかという問題になるでしょう。

一方、一度地価が落ち込んでしまえば、今度は土地活用のチャンスにもなります。

賢い土地活用にはデータを駆使しつつ、一方でデータに表れる前に行動することが求められることもあります。長期的な視野に立ち、投資に取り組むタイミングを見極めることが大切だといえるでしょう。

まとめ

2020年の公示地価についてお伝えしました。

2020年の公示地価は全体的に上昇基調にありましたが、これはあくまでも2020年1月1日時点のものです。2020年2月以降の新型コロナウイルスの蔓延により地価が下落する可能性があります。

政府の休業補償などの対応を見ると共に、今後の地価を考えるのであれば長期的な視点に立つことが大切です。

「土地活用」関連用語集

- 不動産所得

- 路線価

- 土地活用

- 容積率

- 用途地域

- 債務不履行

- 元利均等返済

- 収益還元法

- 住宅金融支援機構

- 住宅ローン

- サービス付き高齢者住宅

- 賃貸併用住宅

- 基準地価

- 等価交換

- 地上権

- 貸宅地

- 貸家建付地

- 元金均等返済

- 公示地価

- 土地貸し

最新コラムの更新情報以外にも、少しでも皆様のお役に立つ

資産継承や賃貸経営に関するホットな情報をお届けします。

お悩みから探す

カテゴリから探す

人気記事ランキング