【最新】環境問題が与える賃貸業界への影響は?省エネ・ZEH・ノンカーボン について解説

公開日: 2022.08.19

最終更新日: 2025.09.26

2016年に発効されたパリ協定を皮切りに、最近では急速に様々な業界で「環境問題」への取り組みが注目されています。

この取り組みとは、単なる地球環境への配慮...といった意味合いに留まらず、最近は「利便性や利益性を失わず、むしろ向上させる方向性で誰もが進んで取り組める方法」が官民一丸となって考え出されている状況です。

その方法はもちろん賃貸経営においても登場しています。

そこで今回は、環境問題の現状と環境に関する施策、そして賃貸住宅における環境問題への取り組みやその効果についてお伝えします。

目次

1-1.なぜ環境問題を考えなくてはならないか

1-2.環境問題を取り巻く状況について

2-1-1.カーボンニュートラル(カーボンリサイクル・脱炭素社会)

1.環境問題に対する現状

冒頭の通り、最近では日本だけでなく、世界規模で環境問題が強く注目され、意識され始めています。

つまり、それほど人類≒国家レベルで昨今の地球環境は危機的だと見なされているわけです。

まずは、実際の環境問題の現状がどうなっているのか? しっかりと知っておきましょう。

1-1.なぜ環境問題を考えなくてはならないか

そもそも、環境問題とは大きく分けて5つあるとされています。

1. 地球温暖化

2. 海洋汚染

3. 水質汚染

4. 大気汚染

5. 森林破壊

の5つです。

誰もが一度は聞いたことがある問題ばかりではないでしょうか?

この中で、私たちが実感するのが・・・気候変動問題≒地球温暖化でしょう。

地球の温暖化...早い話が「気温の上昇」です。

特に分かりやすいのが夏の気温といえます。

この夏も35℃以上の気温を付けた猛暑日がたくさんあり、年々増加していると思われている方も多いでしょう。

昔と違って最近では夏の間、ほぼ毎日のように熱中症を警戒するよう言われますが、これも地球温暖化の影響の一種です。

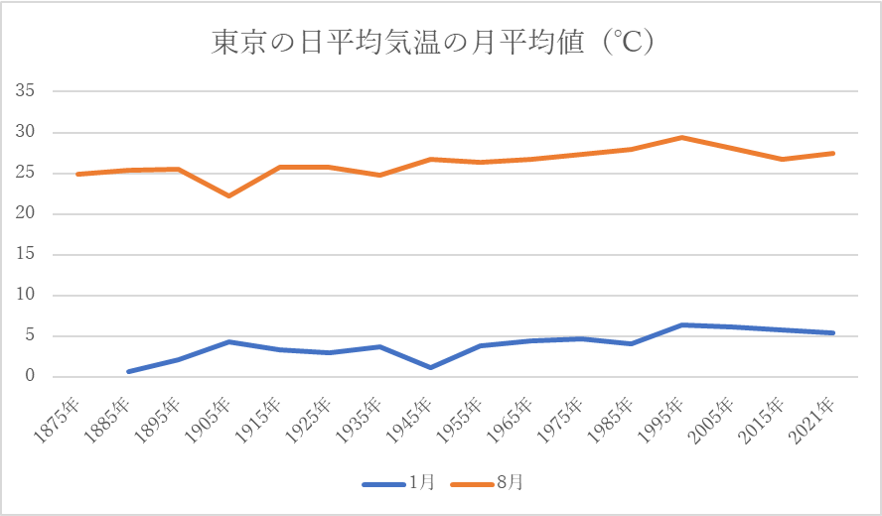

実際、気象庁が集計している東京の毎月の平均気温によると、以下のように推移してきています(観測の開始が1875年6月)

出典:気象庁「東京の日平均気温」を元に筆者が作成

出典:気象庁「東京の日平均気温」を元に筆者が作成

観測当初と現在だけを比べると、8月の平均気温は1875年では24.9℃に対して、2021年は27.4となっています。

同じく冬も見ておくと、1月は1876年では1.6℃なのに対して、2022年は4.9℃という結果になっていまです。

このまま上昇し続ければ、いずれ地球は人が住めなくなるほどの気温になるかもしれません。

また、地球温暖化は北極などの氷が溶けることでの海面の上昇をもたらし、大雨や台風、落雷などの規模や頻度が増すことにも繋がるとされています。

さらに天候の悪化が農作物の生産にも影響を及ぼし、食糧問題にさえ繋がる可能性があるのが実情です。

実際、すでに最近は毎年のように大規模災害が発生し、直接の被害とともに生産物に深刻な影響が出たことが頻繁にニュースになっています。

地球温暖化の悪影響は、身近に迫っているといえるでしょう。

一人一人の力は微力かもしれません。しかし、決けして無力ではありません。

できる人ができるところから少しずつでも、この環境問題を真剣に考え、解決に向けて取り組むことが大切といえます。

1-2.環境問題を取り巻く状況について

地球温暖化の最たる原因は、温室効果ガス(二酸化炭素・一酸化二窒素・メタン・フロンガスなど)の大量発生です。

この中で、もっとも地球温暖化に影響しているのが二酸化炭素とされています。

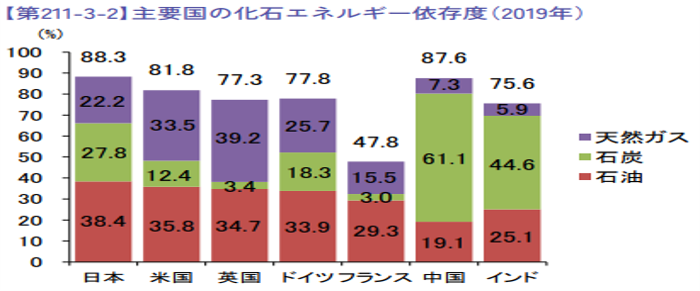

そして二酸化炭素は、石炭や石油・天然ガスなど(総じて化石燃料という)の燃焼・消費などにより大量発生する性質です。

このため、早い話が地球温暖化への対策として「省エネ」が求められています。

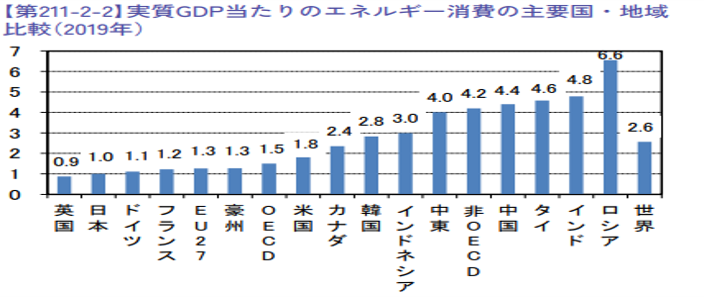

そして現在、日本は他の主要国に比べて大幅な省エネ化に成功している状況です。

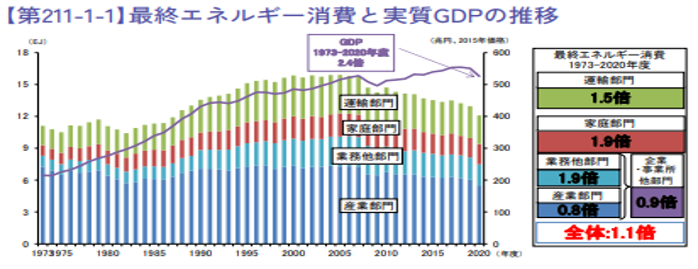

しかし、一方で日本のエネルギー需要自体が下がっているわけではなく、むしろ高い水準が続いています。

以前と比べて、多くの人がエアコンやパソコン、自動車などを使っていますし、毎年のように便利な商品も登場しています。

ネット通販なども普及しました。今後も高いエネルギー需要が続くといわれています。

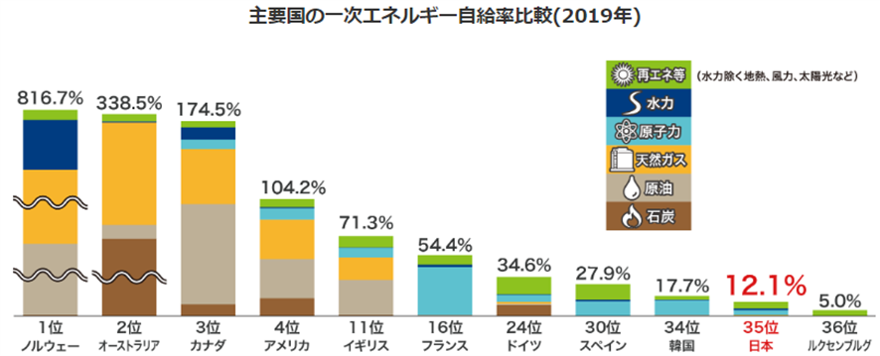

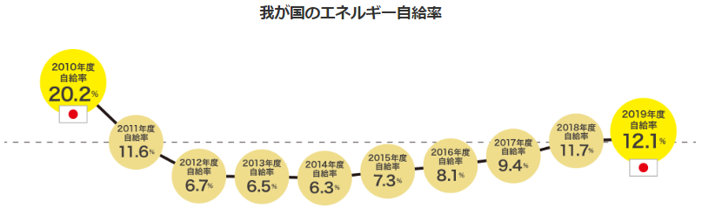

一般的にも知られている通り、日本のエネルギー自給率は極めて低いままです。

特に東日本大震災によって原子力発電が控えられた以降は、国内エネルギーの1割程度しか賄えていない状況となっています。

出典:資源エネルギー庁2021年度版「エネルギーの今を知る10の質問」

出典:資源エネルギー庁2021年度版「エネルギーの今を知る10の質問」

つまり、高いエネルギー需要に対して、大幅なエネルギーの供給不足が起きているのが現状です。

そして、今のところ、その供給不足は輸入によって何とか賄えているものの、その輸入とは地球温暖化の原因となる化石燃料に大きく依存している状況となっています。

エネルギー供給を輸入に頼っているため、どうしても供給や価格が不安定になりがちです。

最近では夏や冬には電力不足による省エネが呼びかけられるほどの状態になっています。

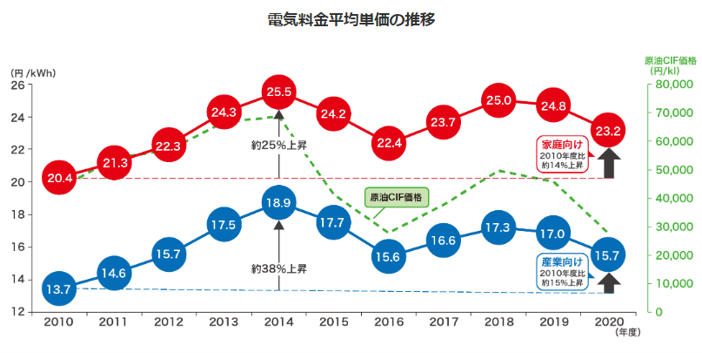

また、経済産業省の資源エネルギー庁2021年度版「エネルギーの今を知る10の質問」によると、電気料金は以下のような推移です。

出典:資源エネルギー庁2021年度版「エネルギーの今を知る10の質問」

出典:資源エネルギー庁2021年度版「エネルギーの今を知る10の質問」

このため、環境問題への取り組みをしつつエネルギー需要を安定的に満たすために、様々な角度で、その方法が検討されている状況です。

2.環境に関する施策について

冒頭のパリ協定を元に、現在では各国が環境問題に対して様々な取り組みを行っていますが、もちろん日本も例外ではありません。

環境問題に協力するためにも、まずは国の施策についてしっかり知っておきましょう。

2-1.国が環境問題に対して行っている考え方や施策について

パリ協定とは、簡単にいえば全ての国が「温室効果ガスの削減に取り組む」という約束です。

このための具体的な手段の一つが「省エネ」ですが、もちろんそれだけではなく、以下のような考え方や方向性で対策が取られています。

2-1-1.カーボンニュートラル(カーボンリサイクル・脱炭素社会)

そもそも温室効果ガスは昔から存在していましたが、以前は森林などが十分に吸収してくれていたため、特に問題ありませんでした。

そして今は、森林などの吸収を上回る温室効果ガスが排出されているのが問題です。

カーボンニュートラルとは、簡単にいえば森林などが吸収してくれる量の範囲に温室効果ガスを抑えよう...という考え方になります。

カーボン(炭素資源または温室効果ガス)をニュートラル(差し引きゼロ)に、という意味合いです。

ノンカーボン、ゼロカーボンなどと呼ばれることもあります。

そして、カーボンニュートラルを実現するための手段の一つが「カーボンリサイクル」になります。

これは文字通り、カーボンの再利用という手段です。

カーボンリサイクルは今や、電機やガス、化学工業など様々な分野で取り入れられています。

そうして、最終的に国が目指しているのは2050年を目標とした「脱炭素社会」です。

炭素に代えて「水素による社会」を目指しています。

ぜひ、国と意識を共有しておきましょう。

2-1-2.再生(可能)エネルギーの主力電源化

カーボンリサイクルに付随する施策として、「再生可能エネルギーの主力電源化」も行われています。

これはつまり、電気も再生可能エネルギー(太陽光・風力・地熱など)で供給しようといった意味合いです。

これらは温室効果ガスも発生せず、枯渇する心配もないため、強く注目されています。

ただ、電気を安定して使うためには、発電量と消費量を同じにすることが必要です。

しかし再生可能エネルギーだけでは消費量に合わせた安定的な発電が困難(季節や天候などで変動しがち)となります。

このため、たとえば火力発電との併用や、蓄電池を組み合わせるなど、様々な方法が模索されている状況です。

2-2.具体的な環境問題に対する国以外への施策について

環境問題は国だけが取り組めば良いものではなく、民間でも取り組んでいくことが大切です。

そして国は、そのための後押しとして一定の施策も取っている状況です。

どのような施策があるのか、しっかり知っておきましょう。

2-2-1.ZEHへの補助金

ZEH(ゼッチ)とは、net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略語で、簡単にいえば「光熱費が割安な家」のことです。

つまり、家庭で消費するエネルギー量を大幅に抑えつつ、太陽光発電などでエネルギーを自己供給し、年間のエネルギー消費量について実質的にゼロ以下を目標にする家のことになります。

なお、消費エネルギーの抑制は、単純にガマンする...などではなく、断熱材の使用や設備の効率化などで、必要以上にエアコンなどを使わなくても快適に過ごせる、という意味合いです。

このZEHについて2022年7月現在、個人なら一戸あたり55?112万円、事業者なら建物の階層によって3?10億円の補助金が申請できます。

さらに、ZEHに関連する「先進的再エネ熱等導入支援事業」の補助金も申請が可能です。

2-2-2.再生可能エネルギー固定価格買取制度(太陽光の買い取りなど)

簡単にいえば再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が買い取ってくれる(ことを国が保障する)制度です。

10年間は固定価格(同じ価格)で買い取ってくれ、その後も単価は変わるものの買い取ってくれます。買取は太陽光が有名ですが、ほかに風力・水力・地熱・バイオマスも対象です。

ちなみにこの制度は、「電力の自給自足を促す」ために作られました。

そして、その自給自足のための高額な設備費用を回収しやすくするために作られた制度です。

3.賃貸住宅への影響は?

国の施策でも求められているように、今後の賃貸住宅や賃貸オーナーにも「ZEH」の導入が求められています。また昨今は、特に夏のエアコン代を気にする声が非常に高まっています。

ウクライナ危機により生活に必要な水道光熱費の値上げが予想されていることからも、光熱費が割安になるZEHは歓迎される可能性が高いでしょう。

ちなみにZEHには、蓄電池を備えることで「停電時や災害時にも強い」というメリットもありますから、災害対策としてもプラスに作用します。

またZEHは快適性が高い住居なので、「引っ越しされにくい」という可能性も高いでしょう。

ただし、ZEHを導入するには中々に厳しい「ZEH基準」を満たす必要があり、どうしても現状、建設コストが割高になりがちです(このため今は手厚い補助金が用意されています)。

しかし一方で、光熱費が割安になるからこそ多少割高な家賃でも、生活費全体が安くなり、消費者に納得してもらいやすい側面もあります。

少なくとも、大家の立場も単に家=住環境を提供するという点から、水道光熱関連の生活インフラを安定的に提供するという立ち位置に変革するかもしれません。

そういう意味でもZEHは検討してみるだけの価値はあるはずです。

たとえば、昨年2021年に改正された住生活基本計画(全国計画)の"目標1 「新たな日常」やDXの進展等に対応した新しい住まい方の実現"の成果指標に「DX推進計画を策定し、実行した大手住宅事業者の割合」を2025年(令和7年)までに100%・・・つまり、完了させるという野心的な目標があります。

実際に、賃貸住宅分野のリーディングカンパニーである大東建託は、すでにZEH対応の「NEWRiSE(ニューライズ)」、蓄電池を備えた賃貸住宅「ZEH-M」の販売を始めています。

今後は技術力の差が市場価格に反映されやすい世の中になろうとしています。

また、国は、2050年のカーボンニュートラルの実現の一環として、「カーボンニュートラルシティ(宣言)」を呼びかけています。

これは簡単にいえば、首長や自治体がカーボンニュートラルを目指すと公表した地方自治体のことです。これを宣言した自治体では、そのための様々な補助や助成が行われています。

国どころか身近な街が環境問題に取り組む状況ですから、この中で賃貸オーナーとしてZEHを導入すれば、自治体や個人を問わず、高い評価を受けるかもしれませんね。

4.まとめ

最近は環境問題に対して強く、関心も高まっています。

みんなが様々な対策をおこなわなくてはなりませんが、それは賃貸事業においても同じことです。

そして、賃貸事業における環境問題への対策(ZEHやノンカーボンなど)は、建築費や家賃に直結する一方で、国や自治体からの評価にも繋がります。

もちろん、賛同・共感する未来の賃借人にも響くでしょう。

賃貸住宅のリーディングカンパニーである大東建託では環境問題にも進んで取り組んでいて、すでに十分なノウハウの蓄積もあります。

メルマガ登録や資料請求、無料相談などもできますから、少しでも興味がある方や将来的に賃貸建物を建築予定の方は一度、この機会にこういった方法で環境問題に触れてみましょう。

お悩みから探す

カテゴリから探す

人気記事ランキング

出典:

出典: 出典:

出典: