駐車場経営とは?

公開日: 2022.04.28

最終更新日: 2025.07.15

土地活用の方法のひとつに「駐車場」として活用する方法がありますが、今回は駐車場経営にはどんな形態があるのか、

他の土地活用方法との違い(特徴)、運営方法、今後の需要予測など、基礎知識を解説してきたいと思います。

>>関連記事:【2025年版】土地活用の方法25選|運用を行うメリットや実際の進め方

この記事のポイント

- 【駐車場経営は、他の土地活用方法と比較して低コストで事業を始めやすい】

- 【複数の運営方法があり、土地によっては駐車場経営が向いていることがある】

- 【収益性は比較的低く、節税効果は低い】

- 【駐車場は増えている傾向だが、所有土地の周辺に駐車場需要があるか調査すべき】

- 【車室と車路など使いやすい駐車場づくりが必要になる】

1.駐車場経営とは

駐車場経営とは、土地に駐車場を作り駐車料を収入として得る土地活用の方法で、賃料収入の得る方法として主に月極駐車場と時間貸し駐車場(コインパーキング)の2つの経営方式があります。(一括借上方式や管理委託などの管理方式があります。)

「月極駐車場」の利用者は契約者が固定になり、契約台数=収入ですが、「コインパーキング」の利用者は不特定多数になり、昼夜問わずの時間あたりの利用者が多いと収入も増えます。立地と周辺相場に応じた料金設定からどれだけ稼働率を高めることができるかで利回りが変わります。

初期投資費用においても、「コインパーキング」は料金精算用の機械(精算機)やロック板などは必ず導入しなければならないので、その分の費用はかかります。

運用形態としては自身が貸主として駐車スペースを貸出す形態と、土地を事業者に貸し出して運営会社から地代を得る形態があります。個人経営する場合は希望者からの問い合わせの対応や清掃、駐車料金の集金や募集の手間が発生します。

また平面(地面)にそのまま駐車する平置きと機械を用い立体的に駐車する機械式など幅広い形態があります。

1-1.駐車場経営とほかの土地活用手法の違い(駐車場経営の特徴)

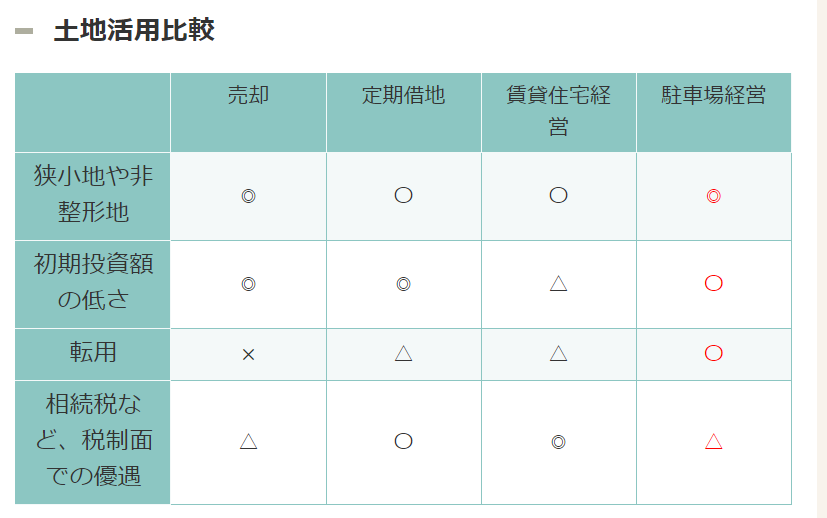

駐車場経営のメリットは、他の土地活用手法と比較して初期投資額を大幅に押さえることができ比較的簡単に始めることができ、建物所有を目的としていないので、借地借家法の適用外になり規制が緩やかになります。

表に示したとおり、駐車場経営は賃貸住宅経営と比較すると初期投資額が抑えられ、また、撤退・転用の際も建物を処分する必要がないため、初心者でも検討しやすい土地活用方法であるといえます。

また、駐車場経営の場合、税金面での優遇措置を受けることは難しくなります。そのため、固定資産税評価額は更地の時と変わりません。節税対策として土地を活用したいと考えている方は注意が必要です。

一方、駐車場経営のデメリットは、駐車場が更地扱いになるため、税金の軽減や減額の恩恵はないので、経費算入が少ないこと(相続税を考えるとき駐車場の状況によっては自用地扱いか貸付事業地の扱いか注意が必要)や、平置きの場合には容積率を活かした空間利用ではなく、平面利用となるため大きな収益が見込みにくいということなどが挙げられます。

以上のように駐車場経営のメリットとデメリットを整理したうえで、駐車場経営に向いている土地オーナー、他の土地活用方法も検討すべき土地オーナーをまとめてみます。

1-1-1.駐車場経営に向いているオーナー

・土地活用の初心者であり、経営リスクに不安を感じている土地オーナー

・一時的に遊休地を活用したいけれど、将来的に転用する予定がある土地オーナー

・所有地が狭小地・非整形の土地オーナー

・収益性よりも、初期投資額を抑えて土地活用をはじめたい土地オーナー など

1-1-2.他の土地活用方法も検討すべき土地オーナー

・固定資産税、相続税などの節税効果を期待している土地オーナー

・ある程度の安定収入を得て充実した老後生活を過ごしたい土地オーナー など

1-2.駐車場のタイプと駐車場の経営形態

一口に「駐車場経営」といっても、駐車場のタイプはさまざまです。

1-2-1.<設備の形態>による分類

【平面駐車場】平置きの駐車場のことを指します。

【立体駐車場】構造上、立体的になっている駐車場。「自走式立体」と「機械式立体」に分かれています。

平面駐車場の場合、初期投資額が抑えられます。

一方、立体駐車場は立体構造になっているため、狭い土地でも多くの台数を停められる駐車場の設置が可能です。

しかし、一度立体駐車場の機械を設置すると、いざ撤退しようとする際に、多額の解体費用が必要になる可能性があります。また、住宅地の中にある土地の場合は、建築基準法等によってそもそも立体駐車場を作ることができない場合もあります。

1-2-2.<賃貸期間>による分類

【月極駐車場】特定の相手に月単位での契約を結び、駐車場を貸し出します。

【時間貸駐車場】時間単位で駐車料金を取る駐車場です。コインパーキングはその典型です。

月極駐車場は長期的な契約が見込めるため、比較的安定した収入が見込めます。しかし、駐車場がすべて埋まらない場合の「空車リスク」が存在していることを忘れてはなりません。それに対して、時間貸駐車場は流動性が高いため、繁華街や商店街のような場所であれば回転率が高くなると考えられます。そのため、立地条件によっては時間貸しのコインパーキングのほうがより高い収益が見込めるわけです。

1-2-3.駐車場の経営形態

駐車場経営のやり方には、主に「自主経営」「業者委託」「土地貸し」の3形態が挙げられます。

「月極駐車場」と「コインパーキング」を例に、その経営形態について説明します。月極駐車場の経営は、アパート経営によく似た仕組みです。自己資金で投資した土地(駐車場)を自分で管理をしても良いですが、不安な場合には不動産会社に管理してもらうことも可能です。一方で、コインパーキングの場合は駐車場管理会社に委託するのが一般的です。その際には、業者に駐車場の管理を任せて賃料を得るか、または、初期投資をせずに土地をそのまま貸して地代を得るかという、いずれかの方法を検討し選択する必要があります。

「月極駐車場」と「コインパーキング」の違いは下記の記事からご確認いただけます。

《土地活用の種類 : 土地貸し編》https://www.kentaku.co.jp/estate/navi/column01/post_19.html

1-3.駐車場業界の現状

国土交通省令和2年度(2020年)自動車駐車場年報から抜粋したものです。保有台数と駐車場総台数はともに、上昇していることが読み取れます。

平成17年ごろから平成20年ごろでは車の保有台数は減少していました。しかしその後は緩やかながらも増加傾向となっています。

2020年に入り、新型コロナの影響で、3密回避の意識が高まり、公共交通機関の利用を控え、マイカー通勤などにする人が増えたことも、車の保有台数の増加傾向につながった一因のようです。

1-4.駐車場業界の今後の展望

車の保有を考えた場合、大都市圏では地価が高いこともあるので、駐車場の賃料を考えると経済的負担が多くなります。その上に、車を保有すると、維持費用もかかり、さらなる負担増となります。

大都市圏内では、公共交通機網の整備も進んでおりますので、あまり不便を感じず、車の必要性を感じず生活ができるのではないでしょうか。

このようなことに加え、必要な時に利用が可能な"カーシェア"が増えている傾向があります。新型コロナウイルスの影響もあり、カーシェア利用のニーズは大都市圏では高まっています。

反面、大都市圏以外では、公共交通機網を利用しての移動というよりは、マイカー移動が主となり、一家で複数台保有ということも見受けられます。

これらのことから近い将来においても車の保有台数は緩やかに伸びてく一方、更に長い期間で考えると年齢別人口をみてわかる通り、これから運転ができることになる20歳代の人口は減少していることから、長期的には車の運転者も減少していくことが読み取れます。

つまり現状から近い将来は、駐車場の需要増加も予測されますが、人口推移からすれば、長期的には需要の減少もありえる状況ではないでしょうか。

出典:人口動態調査(厚生労働省)を基に筆者作成

2.駐車場経営と税金

冒頭でも触れましたが、駐車場は更地扱いとなるため、収入に対して税制面での優遇措置はほとんどありません。

また、理解しておきたい税金として、以下のものがあります。

2-1.固定資産税をはじめとした税金について

<固定資産税・都市計画税>

土地所有者のため、固定資産税は課税されます。さらに、市街化区域内にある場合は都画計

画税も課税となります。(市街化区域内の場合は課税されません)

固定資産税=課税標準額×税率1.4%

都市計画税=課税標準額×税率0.3%

課税標準額とは、固定資産税評価額の70%です。4~5月に行政より送付される納税通知書で確認できます。更地扱いのため、課税標準の特例措置はないので、住宅用地よりも高くなります

<償却資産税>

アスファルト舗装や隣地との間に設置したフェンスなど駐車場設備にかかる税金です。

償却資産税=課税標準額×税率1.4%

こちらの課税標準額とは、設備ごとに取得した金額を100とします。一定の償却率で計算し、年々減少していきます。

<消費税>

青空駐車場と言われるような、ロープなどの区分けやアスファルト舗装など土地の整備をしていない更地に近い状態での貸付けであれば非課税です。

「月極」・「コインパーキング」のどちらの形式でも、地主または業者のどちらかが土地の整備をしたかによって、課税区分が変わります。

・地主は土地を貸し、業者が整備し駐車場を運営した場合:地主は「非課税」

・地主が整備し、業者あるいは地主が駐車場を運営した場合:地主は「課税」

つまり、地主は土地貸しのみであれば、「非課税」ということになります。

(相続税の観点からいうと青空駐車場は小規模宅地の特例(貸付事業用宅地)が使えないことが多いので注意)

3.駐車場に必要なスペースとは

どちらの形式にしても、駐車スペースにはどのくらいの寸法が必要なのかを知っておくことが重要になります。駐車スペースが狭すぎると、利用者から敬遠される可能性があります。

一方で、駐車スペースが広いことは利用者からすれば、喜ばしいことですが、駐車台数が減り、収入も減ることになります。また必要なスペースを確保できないということは駐車場経営自体が難しいということになるので下記参考にしてください。

3-1.車室の確保とは

駐車場経営では、駐車台数を多く確保することで、高い収入を得ることになります。

そのため、1台でも多く車室を確保することが、安定的経営を実現する最も重要なポイントとなります。

とは言え、車室を多く確保することのみで設営すると、1台ごとの車室は狭くなります。

その結果、利用者からすれば、使いにくい駐車場と判断され、敬遠されることにつながります。

このようなことを避けるためには、最低限の広さの車室を設営することが必要になります。前述のように、車のサイズは決められています。

<車室に必要な寸法>

軽自動車 :長さ3.6m×幅2.3m

小型自動車:長さ5.0m×幅2.3m

普通自動車:長さ5.5m×幅2.5m

以上が一般的な車室の寸法になります。

しかしながら、コインパーキング形式においては、車種ごとに明確に区割りをしても、利用者がその通りに駐車をしてくれるとは限りません。

その結果、軽自動車と普通自動車の区割りになることが多く、その寸法は、軽自動車:長さ3.6m×幅2.3m・普通自動車:長さ5.0m×幅2.5mが一般的です。もちろん、土地の広さに余裕がある場合は、普通自動車の長さは5.5mをおすすめします。

3-2.車室以外の必要なスペース

適切な車室があるにも関わらず、利用しにくい駐車場にならないように、駐車場内には車室以外にも必要なスペースがありますので見ていきましょう。

<車路>

公道から車室に駐車する時に通るスペースのことです。車路幅がしっかり確保されていないと、車室に駐車する際の切り返しが難しくなったりします。

その結果、接触事故やドライバー同士のトラブルなどが起こる可能性が発生します。このようなことより、適切な車路幅の確保が必要となります。設営にもよりますが、車路幅を5m以上は確保したいところです。

4.駐車場経営のメリットとデメリットを理解して検討しよう

初期費用をかけたくない、現状更地の土地を将来どうするかなどを決めていないから一時的に駐車場をおこなうなどさまざまな理由から、駐車場経営を考えるオーナー様はいると思います。

しかしマンション経営やアパート経営など賃貸住宅経営などと比べて固定資産税の優遇措置や相続税の節税効果が高いわけではありません。リスクや注意点も理解しましょう

駐車場経営にかかわらず土地活用・資産活用はどのような方法にもメリットやデメリットがあるわけですが、一番重要なのはそれらを理解して選択しているのか、そのご家庭にとってどうなのかということです。

駐車場経営を考えるうえでは、土地の環境・家庭の事情・将来のライフプラン・社会情勢など多角的な方面から考えて最適な活用方法なのか検討することが重要といえます。

大東建託のご提案

大東建託ではオーナー様の目的に合わせさまざまな土地活用メニューをご提案いたします。

賃貸アパート・マンションはもちろんのこと、賃貸併用住宅やテナント誘致、駐車場など、その土地に合わせた最適な土地活用メニューをご提示いたします。まずはご自身で活用したほうが良いのか、人に貸すべきなのか、売却すべきなのか迷っていましたらご相談ください。

マイアドバイザー®

大学卒業後、建設分野で20年携わり、その後不動産・相続分野で10年以上携わっている。

(一社)神奈川県ファイナンシャル・プランナーズ連合会にも所属

【保有資格】

AFP/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/相続アドバイザー協議会認定会員

■監修者プロフィール

株式会社優益FPオフィス 代表取締役

佐藤 益弘

マイアドバイザー®

Yahoo!Japanなど主要webサイトや5大新聞社への寄稿・取材・講演会を通じた情報提供や、主にライフプランに基づいた相談を顧客サイドに立った立場で実行サポートするライフプランFP®として活動している。

NHK「クローズアップ現代」「ゆうどきネットワーク」などTVへの出演も行い、産業能率大学兼任講師、日本FP協会評議員も務める。

【保有資格】CFP®/FP技能士(1級)/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/住宅ローンアドバイザー(財団法人住宅金融普及協会)/JーFLEC認定アドバイザー(金融経済教育推進機構)

お悩みから探す

カテゴリから探す

人気記事ランキング