土地活用のことはどこに相談したら良い?おすすめ12選と相談先の選び方

公開日: 2022.08.31

最終更新日: 2026.01.13

土地活用を検討する際、何から着手し、相談すべき相手はどのように決めたら良いのでしょうか。

土地活用の種類は多岐にわたり、目的や所有者の価値観などによって、選択肢は異なります。後悔しないためにも、土地活用のパートナー選びは慎重に行いたいものです。

この記事では、土地活用を検討するうえで大切なことや、準備しておくべき書類を紹介します。また土地活用の相談先を決めるときのポイントや、事業開始までの流れも解説しますので、これから土地活用を始めようと検討している方はぜひ参考にしてください。

1. 土地活用の相談前にまず準備したいこと

土地活用を始めるうえで大切なのは、目的を明確にすることです。目的が曖昧なまま相談してしまうと、欲しい回答を得られないばかりか、間違った方向に進みかねません。

的確なアドバイスをもらうためにも、ご自身の置かれている状況を客観的に把握し、目的や要望を整理しておきましょう。

1-1.土地活用の「目的」をはっきりさせる

土地活用には「収益の獲得」「相続対策」「資産形成」など複数の目的が考えられます。 目的に応じて適した活用法は異なるため、相談の際に目的を伝えることで、より的確な候補の提案や回答が期待できます。

もし目的がまだはっきりしていない場合は複数の活用方法を提案できる会社に依頼すると良いでしょう。

1-2.あらかじめ優先順位を決めておく

すべての要望を満たせる土地活用は、残念ながらほぼ存在しません。土地活用の目的を明確にしたうえで、要望や条件に優先順位を決めておきましょう。

たとえば「相続税対策をしたい」「初期費用をできるだけ抑えたい」「管理に手間を取られたくない」などといった要望を、優先順位を決めて相談することで、相手側も適切な提案がしやすくなります。

1-3.土地への想いや将来のビジョンを整理しておく

いざ専門家を前にすると、何から話したらよいのか分からず「思っていることの半分も伝えられなかった」と後悔する方は少なくありません。

土地に対する想いや将来のビジョン、不安に感じていること、事業への要望や将来的な出口戦略をどうしたいかを言語化し、リストアップしておくと良いでしょう。そうすることで相談をスムーズに進めることができ、具体的で精度が高い提案をもらいやすくなります。

2. 土地活用の相談時に用意すべき主な書類や資料

土地活用について相談する際は、なるべく多くの情報を伝えるためにも、関係書類や資料を揃えておきましょう。

ご自身しか知り得ない情報や資料は、準備して相談時に持参する必要がありますが、法務局などで取得できる書類については、第三者でも取得できるため必ずしも必須ではありません。しかし、ご自身しか知り得ない情報や資料は、相談時に準備しておくようにしてください。しっかりとしたアドバイスをもらうためには可能な限りの情報を用意しておくことが必要です。なぜ準備が必要なのか、理由も含めて確認しましょう。

最初に、準備しておくべき資料やその役割を説明します。概要を掴んだあとに詳細をご確認ください。

|

準備するもの |

詳細 |

準備する理由 |

|

既存建物図面 |

所有者が保管している建物の構造・設備・杭や柱の位置・素材などが詳細に記された図面。 |

建物の構造や素材が正確にわかるため、解体費用の見積もりや、新しい建物の建築計画(工期や金額)をより精緻に算出可能。 |

|

家系図や親族構成のメモ |

親族関係や年齢などがわかる簡単なメモ |

資産承継や相続を意識した最適なプランニングに使用。 |

|

不動産登記簿謄本 |

土地や建物の所有者、面積、担保権(借金)などの権利関係が記載された公的な書類。 |

正確な面積や権利関係を把握することで、計画が立てやすくなる。また、既存建物の解体費用の概算把握にも役立つ。 |

|

土地の公図 |

土地の大まかな位置や形状、隣地との並びなどが記された図面。 |

土地の形状や道路との接し方がわかるため、どのような建物が建築可能か、おおよその判断や価格査定をする際の基礎資料にできる。 |

|

地積測量図 |

土地の正確な面積(長さや幅)、境界点の位置などが記された測量図面 |

登記簿上の面積と実測面積が異なるケースを確認可能。正確な有効敷地面積がわかることで、無駄のない建築プランが立てられる。 |

|

住宅地図 |

周辺の建物名や居住者名、住宅の配置などが記載された詳細な地図 |

周辺環境や競合物件の状況を把握するために使用可能。需要の高い建築プランを検討するためにも使用できる。 |

|

建物図面 |

建物の形状や敷地上の配置位置を示した図面 |

既存建物の情報を把握し、建て替えや増改築などを行う先に利用できる。 |

2-1. 既存建物図面

既存の建物図面は建物図面よりもより詳細に書いてあります。外部で取得するのではなくその建物の所有者が所持しています。

既存建物図面には杭の位置や柱の位置、素材などがわかることから工事のやり方や工期、金額をより詳細に算出するために役に立つ書類となります。法務局にある「建物図面」とは異なり、建物の構造や設備、柱の位置などが詳細に記載されています。

また、土地活用を検討する際に気になった事項や税金、収益に関する資料も併せて準備すれば、銀行(金融機関)への融資打診の際に利用できるほか、保有している土地の評価などがより正確になる利点もあるため、事前に用意しておくと良いでしょう。

2-2.家系図や親族構成のメモ

相続対策の土地活用であれば、たとえば家系図など、親族構成が分かるメモ書きなどを準備するようにしてください。役所で戸籍謄本を取る必要はありません。

「誰に」「どのくらい」「どのように」資産を残したいのかによって、土地活用のプランが変わることがあるからです。また、相続税がどのくらいかかるのかなど、試算する際にも役立つでしょう。

ちなみに、これから紹介する書類は、相談先の会社でも取得・調査が可能です。ご自身で用意するのが難しい場合は、営業担当者に依頼しても問題ありません。

2-3. 不動産登記簿謄本

不動産登記簿謄本は不動産に関する情報が記載されている書類です。

登記簿謄本には建物や土地の延床面積、権利関係などが書かれていて法務局で取得するか登記情報提供サービス(有料)で請求することができます。

保有している土地の上に既に建物があって建て替えを行う場合、登記簿謄本があれば建物面積がわかるため解体費の概算が出せます。

2-4.土地の公図

公図とは土地の大まかな位置や形状を表した図面で、土地の価格を決定する際にも用います。

取得方法は法務局の登記所で申請するか、登記情報提供サービス(有料)を利用し指定の情報を入力することで取得できます。

ただし、登記情報提供サービスで取得した公図は公的な証明には使えないので注意が必要です。不安なオーナーは法務局の登記所で取得することをおすすめします。

2-5. 地積測量図

地積測量図は土地の長さや幅などの面積がわかる書類です。

分筆登記や地積更正登記の申請時に面積の根拠、証明をするために法務局へ提出され、土地の位置関係や形状、境界線の位置なども明らかになっています。

法務局へ申請するか登記情報提供サービスを利用することで取得できます。

2-6. 住宅地図

住宅地図は現地確認調査などをもとにビルやアパート、マンションなどの名称や形状、住宅などの形状を図式にした地図です。

居住者名や番地なども詳しく表示されます。正確な地図は都内にある国立国会図書館で全国の住宅地図が確認できますが、ゼンリン住宅地図のプリントサービスを利用することで取得できます。プリントサービスはコンビニエンスストアで利用可能です。

2-7.建物図面

建物図面は建物の形状や敷地(土地)との位置関係や地番などがわかる資料です。

建物を建てる、増改築するなどした際に必要な表題登記や変更登記を申請する際に作成して法務局へ提出される流れです。

各階平面図とセットになっていることが多く床面積や求積方法も記載されています。

法務局へ申請するか登記情報提供サービスを利用することで取得できます。

公的な証明書として使用する場合は登記・供託オンライン申請システムからオンライン請求の手続きをすることで取得することができます。

オンライン請求をする際は郵送か法務局の証明サービスセンターの窓口で受け取るか選ぶことができる仕組みです。

3.【土地活用の相談先】事業内容のことを相談したいとき

土地活用について相談したいとき、どのような相手先が考えられるのでしょうか。ここでは、事業内容に関する悩みを解決したいときに適した、相談相手を紹介します。

3-1. 建設会社(建築会社)

土地活用の選択肢として賃貸住宅をはじめとし、オフィスビルや病院、商業施設などの大規模な建物を建設する場合は建設会社がおすすめです。

建築費の見積もりから施工、土地活用のコンサルティングも行っているケースが多く、土地活用の専門家など各分野とのパイプを活かし、土地に合わせた豊富なアドバイスや提案が期待できます。

中には後述する不動産管理会社や不動産会社(賃貸仲介や売買など)を内包している場合もあり、そういった会社であればより幅広い相談ができます。

そういった会社には賃貸経営全般のサポートを行う実績とノウハウが蓄積されています。

3-2. 不動産会社

不動産会社は不動産に関する業務全般を行う会社で、不動産の情報を多く取り扱っています。

不動産の売買や活用法のプランなど、幅広い分野の相談に乗ってくれるのが特徴であり強みです。

不動産仲介業を行っていることが多く、開発業者であるデベロッパーの役割を担う不動産会社もあります。

例えば、地域の特色や立地、賃料相場などを踏まえたアドバイスや賃貸物件の入居者募集、不動産仲介会社としての仲介、広告宣伝などの助言も得られます。

地元不動産会社であれば地域に根付いた知識や経験が豊富にあるため、オーナーの価値観や目的に沿った選択肢を提案してもらえるでしょう。

3-3.不動産管理会社

不動産管理会社と前述の不動産会社を混同しているオーナーも多いのではないでしょうか。不動産管理会社は賃貸住宅の経営を行うオーナーのサポートを受け持つ会社です。

不動産会社に含まれることもありますが、賃貸管理や物件管理業務を主としているのが不動産管理会社です。

具体的には手間のかかる空室対応やリフォーム手配、物件の管理や入居者との電話対応などのやり取りなどを担当しています。

そのため、賃貸アパートや賃貸マンションをはじめとする店舗や老人ホームなどの施設経営、賃貸物件の情報収集や賃貸経営の運用に関する相談先としておすすめです。

3-4. ハウスメーカー・工務店

ハウスメーカーは住宅建設会社によく使われている名称です。ハウスメーカーと工務店の違いは会社の規模と対応エリアにあります。

理由としてハウスメーカーは企業独自のブランドを持っていて幅広いエリアに対応できるのに対し、工務店は地域密着型で地域に根付いた運営を行っている特徴があります。

もともとは戸建てをメインにしていた企業が多く今では賃貸住宅をはじめ、戸建賃貸や賃貸併用住宅を扱う会社もかなり増えています。

注文住宅や戸建賃貸、賃貸併用住宅を検討しているオーナーは建物賃貸事業などさまざまな活用形態の実績・ノウハウを持っているハウスメーカーや工務店に相談すると良いでしょう。

3-5.ゼネコン

ゼネコンとは総合建設業のことを言います。

大手企業が多く大規模な用地の土地活用が可能です。

建設会社によっては規模が大きすぎると対応ができない会社もありますが、ゼネコンであれば大規模用地の土地活用に対応できます。

総合建設業のためゼネコン1社に相談すれば設計から施工まで一括で対応できるメリットがありますが、デメリットとして法人との契約が多く一般の個人の相談は応じてくれない場合があります。

また、運営までは管轄していないため賃貸経営を考えているオーナーはゼネコンと不動産管理会社のように建設と運営は別々の専門業者に相談する必要があります。

3-6.設計会社

建物のデザインにこだわりたい方、もしくは狭小地や変形地など、ハウスメーカーでは対応が難しい土地の活用を検討している方には、設計会社をおすすめします。

設計会社とは、その名のとおり「設計」を専門に行う会社で、施工は工務店や建設会社などが担当するのが一般的です。また建物の管理は管理会社に依頼することになるため、なるべく手間をかけたくない方や、窓口を1つにしたい方にとっては、少々手間がかかると感じるかもしれません。

3-7. 各活用先の専門会社

特定の土地活用方法については、専門的なコンサルティングを行う会社もあります。

例えば、月極駐車場やコインパーキングなどの駐車場経営を専門とする会社のことです。

こうした専門的な会社は、駐車場事業に特化し、土地活用の基礎知識から利益の出し方、 さらには運営ノウハウまで幅広くサポートしてくれます。

土地活用の相談先は数多くありますが、安定した資産運用や収益を得るためには、 土地オーナーの要望や希望に応じた専門家に相談することが重要です。

4.【土地活用の相談先】お金や法律のことを相談したいとき

土地活用にまつわるお金や税金、法律関連について相談したいときは、専門家へ相談しましょう。

ここでは、相談したい内容ごとに、適した相談先を紹介します。

4-1. 税理士

相続税、所得税など税金に関する悩みを含めて相談したい方は、税理士がおすすめです。

土地は保有するだけでも固定資産税などの税金が発生するほか、不動産経営を実施する場合、家賃収入や経費を計算して確定申告を行う必要があります。

収入が大きい場合、 税金についての専門的な知識がないまま税金を納めると必要以上に税金を納めてしまう可能性があります。

税理士であれば土地や不動産に関連する相談だけではなく、確定申告や相続についてアドバイスしてもらうこともできます。

ちなみに国税庁の発表によると、2023年に発生した相続財産のうち、31.5%は土地でした。相続への対策で「土地をどう扱うか」は、重要なポイントであることがわかります。

>>関連記事:【出典】令和5年分相続税の申告事績の概要(国税庁)

4-2. 金融機関

金融機関には、融資(ローン)の相談をすることができます。

土地活用をするうえで収益性のある不動産投資を選ぶのであれば、建物の建設や設備に多くの費用がかかります。

自己資金で賄えるのであれば金融機関からの融資は不要の場合もありますが、ファイナンシャルプランナーが常駐している金融機関もあるため、お金の問題や老後の資金計画、初期費用が不足している場合などは金融機関に融資の相談をすると良いでしょう。

しかし建築や賃貸事業に特化しているわけではないので建築や賃貸事業に関する相談した場合には金融機関と付き合いのある業者を紹介してくれることが多いです。

4-3. ファイナンシャルプランナー(FP)

資産形成やライフプランに関する相談は、ファイナンシャルプランナー(FP)にしましょう。ファイナンシャルプランナーとは、税金や保険、金融など幅広い知識を持つお金の専門家です。そのため、土地活用を検討した入口段階での相談がおすすめです。

日本FP協会のWebサイトから相談を申し込めるほか、相談窓口を設けている金融機関もあります。またハウスメーカーや土地活用の専門会社にも、FP資格を持つ担当者が在籍していることがあるため、FPに相談できるサービスがないか問い合わせてみてください。

4-4. 弁護士・司法書士

相続時の権利関係のトラブルや、隣地との境界問題などであれば、法的な問題解決の専門家である弁護士へ相談しましょう。

相続した土地の相続登記(名義変更)や、抵当権の抹消などの手続きは、司法書士が専門です。

街の法律事務所や司法書士事務所へ相談するか、「法テラス(日本司法支援センター)」や「日本司法書士会連合会」などで、弁護士や司法書士を紹介してもらう方法もあります。

4-5. 地方自治体

土地に対する法的制約(用途地域や法令上の制限など)や、公的支援(補助金)の有無などについては、所有する土地が所在する市区町村の役所の窓口で相談できます。

ただし役所によって担当窓口の名称や管轄が異なることがあるため、まずは総合受付(代表電話番号)で相談したい内容を伝えるようにしてください。

役所は、収益性を高めるためのプラン提案や、シミュレーションなどは専門外です。賃貸アパートの収益性や想定利回りなどについては、建設会社やハウスメーカーに相談してください。

5. 土地活用の相談先を決めるときのポイント

土地活用の相談先は相談内容によって異なります。どのような目的で土地活用を行うのか、優先順位は付いているのか、プランはあるのかなど、土地活用の方向性を明確にしておけば、適切なアドバイスや提案を受けることができるでしょう。

5-1. 相談先の特徴を把握する

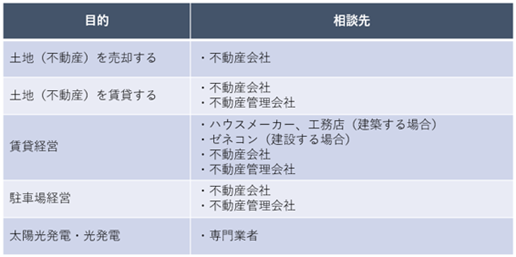

相談先によって得意とする分野や提案できる活用法は異なります。

例えば土地・不動産売却のほか家賃収入を得るアパートやマンション、店舗や介護施設経営などの賃貸経営は不動産会社が幅広く対応しています。

また、土地活用の経験が少なく、「目的がはっきりしない」もしくは「何を始めるべきか分からない」という方は、業者の中には設計から施工、建物完成後の仲介・管理、リスクに対する保証までトータルで対応する会社もあるため、建設・建築会社や不動産会社のなかでも幅広い土地活用メニューを備えていて、実績が豊富な業者への相談がおすすめです。

そういった会社には賃貸経営全般のサポートを行う実績とノウハウが蓄積されているため安心して任せることができるでしょう。

そのほか、太陽光発電はプロである専門業者などへ連絡するなど、土地活用は相談したい内容にマッチした会社や担当者を選ぶと良いでしょう。

そのほか、太陽光発電はプロである専門業者などへ連絡するなど、土地活用は相談したい内容にマッチした会社や担当者を選ぶと良いでしょう。

5-2.複数の相談先に話を聞く

土地活用の相談先から提案できる活用方法が限定されているなどの理由で多角的な提案が難しい場合は「セカンドオピニオン」として異なる意見や計画を提示してもらうことをおすすめします。

得意分野がはっきりしている相談先では、回答内容が得意分野に関係したものに偏りがちで1つの相談先のみでは偏ったアドバイスをもらう可能性があります。

相談先を複数社比較し、自身の条件に合った信頼できる業者と契約することが大切です。

5-3.土地活用の実績があるかで判断する

相談先が過去に手がけた土地活用の実績で判断するのが良いでしょう。HPなどで紹介されている前例を確認し、過去の実績から具体的な土地活用方法のプランをイメージしましょう。

実績豊富な会社であれば、これまでの実績やノウハウをもとにした精度の高い提案を受けることができます。

なるべく具体的な建築プランや収支計画を提案できるところを選びましょう。

5-4.納得できる説明と現実的な提案があったかを確かめる

相談先の会社が信頼できるかどうかも大切になってきます。不動産投資は担当者と二人三脚で進めていくものであるため、信頼できるパートナーでなければうまく進みません。

信頼できるかどうかを判断するには、提案を受ける際の内容に注目するとよいでしょう。

提案内容は根拠あるデータをもとに練られているか、必要に応じてデータを提示してくれるか、こういった点が注目ポイントになってきます。

そして、なんでもかんでもこちらの要望を取り入れるのではなく、ビジネスとして成功させるための現実的で中立的な意見を言ってくれることも重要です。

5-5.アフターサービスが充実しているところを選ぶ

土地活用は建物や施設を建ててからが本番です。建設が終わった後も長期的にサポートを続けてくれる相談先を選ぶと良いでしょう。

建築時、建設後のサポート体制はどのようなものになっているか確認しましょう。例えば建設会社であれば、何年までどのような点検・修繕のアフターサービスがあるのかなどは比較できるポイントです。

また賃貸住宅経営であれば、アパートの不動産管理会社がどういった人員体制で、 どういった業務まで対応してくれるのかという内容を確認しましょう。

6. 土地活用の相談に関する「よくある質問」

最後に、まとめとして土地活用の相談に関する質問とその答えを見ていきましょう。

6-1. 土地活用の相談はどこにしたら良いのですか?

相談先によって得意とする内容が少し異なります。

もし相談したいことがはっきりしていない場合は、土地活用のことを幅広くサポートしている不動産会社がおすすめです。

不動産会社は土地活用に関してのさまざまな相談に乗ってくれるだけでなく、専門家とのつながりもある場合が多いため、専門性に応じて新たな相談先を紹介してもらうのも良いでしょう。

6-2. 土地活用の方法はどのようなものがありますか?

土地活用は、賃貸アパートや賃貸マンション経営、駐車場、トランクルーム、コインランドリー経営など多岐にわたります。

適切な方法は土地の広さや需要の有無に加え、土地活用の目的によっても変わってきます。

まずは不動産会社に所有する土地を見てもらい、適した活用法を提案してもらうのが良いでしょう。

>>関連記事:【2025年版】土地活用の方法25選|運用を行うメリットや実際の進め方

6-3. 所有している土地を手放すとどのようなデメリットがありますか?

土地を手放す際の注意点は、収益を生み出す可能性がなくなってしまうことです。

売却で一時的なお金は得ることができますが、土地活用で得られる定期的・長期的な家賃収入は得られなくなってしまいます。

手放す前に、活用を検討してみましょう。

6-4.土地活用の目的がはっきりしていないときはどこに相談すべきですか?

土地活用の目的が定まっていないときは、土地活用の実績が豊富で、幅広いノウハウを持つ不動産会社や建設会社への相談がおすすめです。土地周辺の需要や、オーナーの目的に応じた活用方法を的確に提案してくれるでしょう。

6-5. 相談先は1社に絞った方が良いですか?

1社のみの相談では、提案内容が適切かどうかの判断ができません。なるべく複数の会社や営業担当者に相談し、さまざまなアドバイスを参考にしましょう。

6-6.土地活用の相談は無料ですか?

建設会社やハウスメーカーの多くは、土地活用プランに関する相談を、初回無料で受け付けています。ただし税理士や弁護士への相談は、通常時間単位の相談料がかかります。

7. 土地活用を成功させるために「信頼できる相談先」を見つけよう

土地活用について専門家へ相談する前に、その目的や要望、家族の状況など明確にし、スムーズに伝えられるように整理しておくと良いでしょう。メモ書きでも構いませんので、リストアップしておくことをおすすめします。

土地活用を成功させるには、目的に合った相談先を選ぶことが重要です。土地活用の実績が豊富で、幅広いノウハウも持ったパートナーを選びましょう。建設から経営管理まで、長期的なアフターサポートが充実している、不動産会社や建設会社がおすすめです。

また、ご自身が不安や悩みを抱えている内容に合わせて相談先を選んでいくと思いますが、「この悩みはこの相談先」と決めつけて動くのではなく、各論点で専門家でありつつも総合的なアドバイスが期待できる相談相手を見つけることをおすすめします。

大東建託は土地活用の専門家として、建築、管理、賃貸まで一貫して、オーナー様のサポートをしています。あらゆる土地活用方法についてご提案できますので、お気軽にご相談ください。

■監修者プロフィール

ここりんくす株式会社 代表取締役

小泉寿洋

ここりんくす株式会社代表取締役。上場グループに属する賃貸不動産会社で賃貸仲介、賃貸管理部門に14年半ほど従事。その後、不動産仲介・建築工事・終活サポートの会社経営を経て、現在は賃貸経営・賃貸管理・終活に関するコンサルティング、WEBセミナー講師、不動産・FP系ライターなど各方面で活動中。不動産業界歴は約23年。

【保有資格】

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士、相続診断士、終活カウンセラー1級、終活ガイド1級、遺品整理士他

お悩みから探す

カテゴリから探す

人気記事ランキング