土地オーナー・賃貸オーナーが取るべき最新の災害対応策とは?

公開日: 2025.01.27

最終更新日: 2025.09.17

昨今の日本は災害が全国的に頻発化・甚大化しています。

しかし一方で人間が生活するには「住まい」は必要不可欠です。そのための賃貸事業もまた必要不可欠なものであり、また、土地オーナーにとっても何かしらの必要があって賃貸事業をやっているはずです。

だからこそ賃貸経営をするなら、今は災害が起こることを前提に、被害を最小限に抑えるための災害対策が重要です。

このコラムでは、現状から、政府が取ろうとしている政策、そこから土地オーナー・賃貸オーナーの取るべき対応、具体的なハード面とソフト面の対応について、考えていきたいと思います。

目次

1.統計から見える、災害の甚大化

まず、JICE(国土技術研究センター)のまとめによると、最近の日本で起こった大きな災害は以下のようになっています。

| 年月日(平成・令和) | 災害名 | 主な被災地 | 死者・行方不明者数 | |

|---|---|---|---|---|

|

平成 |

7.1.17 |

阪神・淡路大震災(M7.3) |

兵庫県 |

6,437人 |

|

12.3.31~13.6.28 |

有珠山噴火 |

北海道 |

― |

|

|

6.25~17.3.31 |

三宅島噴火及び新島・神津島近海地震(M6.5) |

東京都 |

1人 |

|

|

16.10.2~21 |

台風第23号 |

全国 |

98人 |

|

|

10.23 |

平成16年新潟県中越地震(M6.8) |

新潟県 |

68人 |

|

|

17.12 ~18.3 |

平成18年豪雪 |

北陸地方を中心とする日本海側 |

152人 |

|

|

19.7.16 |

平成19年新潟県中越沖地震(M6.8) |

新潟県 |

15人 |

|

|

20.6.14 |

平成20年岩手・宮城内陸地震(M7.2) |

東北(特に宮城、岩手) |

23人 |

|

|

22.12 ~23.3 |

雪害 |

北日本から西日本にかけての日本海側 |

131人 |

|

|

23.3.11 |

東日本大震災(M9.0) |

東日本(特に宮城、岩手、福島) |

22,303人 |

|

|

23.8.30~23.9.5 |

平成23年台風第12号 |

近畿、四国 |

98人 |

|

|

23.11 ~24.3 |

平成23年の大雪等 |

北日本から西日本にかけての日本海側 |

133人 |

|

|

24.11 ~25.3 |

平成24年の大雪等 |

北日本から西日本にかけての日本海側 |

104人 |

|

|

25.11 ~26.3 |

平成25年の大雪等 |

北日本から関東甲信越地方(特に山梨) |

95人 |

|

|

26.8.20 |

平成26年8月豪雨(広島土砂災害) |

広島県 |

77人 |

|

|

26.9.27 |

平成26年御嶽山噴火 |

長野県・岐阜県 |

63人 |

|

|

28.4.14及び4.16 |

平成28年熊本地震(M7.3) |

九州地方 |

273人 |

|

|

30.6.28~7.8 |

平成30年7月豪雨 |

全国(特に広島、岡山、愛媛) |

271人 |

|

|

30.9.6 |

平成30年北海道胆振東部地震(M6.7) |

北海道 |

43人 |

|

|

令和 |

1.10.10~10.13 |

令和元年東日本台風 |

関東、東北地方 |

108人 |

|

2.7.3~7.31 |

令和2年7月豪雨 |

全国(特に九州地方) |

86人 |

出典:JICE「自然災害の多い国 日本」より筆者作成

多くの方が記憶している災害としては・・・やはり、阪神・淡路大震災と東日本大震災になると思われます。

ただ、こうして記録に目をやると、毎年のようになんらかの大きな災害が起きていることが分かります。

また表の右端の死者・行方不明者数を見ていくと、徐々に平均的な数が増えている=災害の激甚化が起こっていることがわかります。

違うデータですが、総務省の令和4年「情報通信白書」を見ても、以下の通り災害は特に場所を問わず、全国的に起こっているのが実情です。

出典:総務省 令和4年「情報通信白書」

出典:総務省 令和4年「情報通信白書」

災害が起きる度に、「まさかこのエリアで、こんな災害が起こるとは思っていなかった」などという声もよく聞きます。

それほど、昔と違って今は日本のどこにいても災害に見舞われる危険性があるわけです。

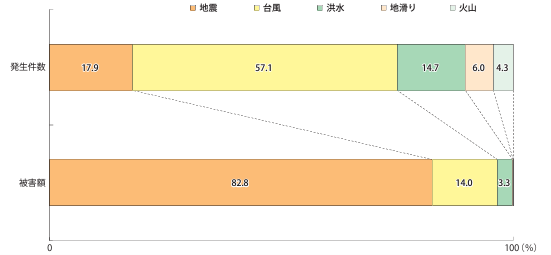

なお、中小企業庁の2019年「中小企業白書」によると、日本における自然災害の発生件数、並びに被害額の割合は以下のようになっています。

出典:中小企業庁 2019年「中小企業白書」

さまざまな自然災害が起こっているものの、発生件数としては台風が半数超を占め、また被害額としては地震がダントツの1位となっています。

このような昨今の日本における自然災害の事情を踏まえて、ご自身の対応について考えてみましょう。

2.政府がとろうとしている対策は?

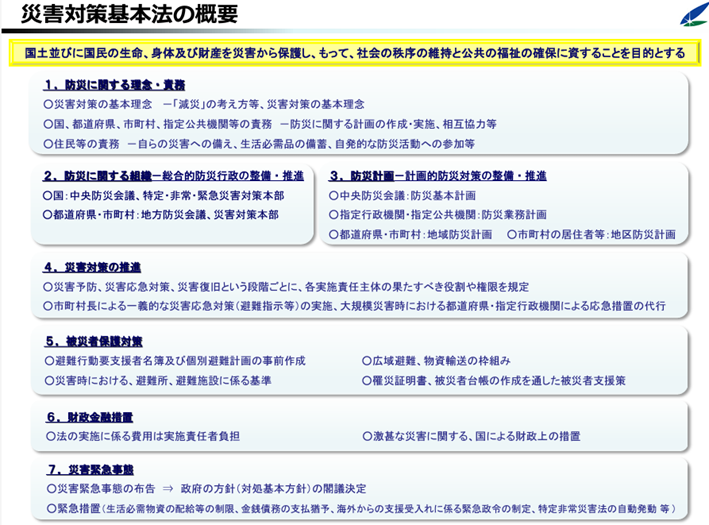

何らかの災害が起きる度にニュース等が流れますが、自然災害への政府の対策は「災害対策基本法」に沿って行われます。

この法律は災害事情の変化などもあって頻繁に改正されていますが、内閣府の「防災情報」によると、最新の概要は以下の通りです。

出典:内閣府「防災情報のページ」

災害対策基本法は大きく7つのカテゴリに分類されています。

内容も、災害発生前の防災・減災から災害発生後の復興・生活再建に至るまで、幅広く網羅されています。

つまり、国は(公助として)災害に対して全般的な対策を持っているわけです。

ただ、最初の「1.防災に関する理念・責務」の3つ目において、「住民等の責務」として、自らの災害への備え、生活必需品の備蓄、自発的な防災活動への参加等を課しています。

つまり、国としてもできる限りの備えや努力はするものの、どこまでいってもそれだけでは不十分なため、国民にもできる限りの備えや努力を促しているわけです。

最近ではこの点を強化するため、さまざまな助成金などの支援も増えています。

実際、どのように政府が対策を取っていても、ひとたび大災害が起きれば、相応の人的・物的な被害を受けてしまいます。

国がどんなに対策を取っても基本的に被害をゼロにはできません。そして、次に災害が起きた際、被害に遭うのはオーナー自身、または入居者ということになります。

被災支援もあくまで復興・再建のサポート、つまりは賃貸住宅にとっては不十分であることが多いです。このため、オーナーは災害対策への自助努力がとても大切だ・・・といえます。

なお、同種の法律に「災害救助法」や「被災者生活再建支援法」「激甚災害制度」などもあります。

災害対策基本法が災害発生前から被災後の再建などまでを全般的に網羅しているのに対し、これらは災害発生後の対応について個別&重点的に定めた法律です。可能であれば、これらについても押さえておきましょう。

3.土地オーナー、賃貸オーナーの取るべき対応

繰り返しになりますが・・・昨今は災害が頻発化・甚大化しており、いつどこで災害に遭っても不思議はありません。

そして、そんな災害に対して、国は国でできる限り備えようとしていますが、その一方で国民は国民で、オーナーはオーナーで備えていくことが必要です。

賃貸オーナーが取るべき災害対策とは、大きく以下の3つになります。

●(災害発生前の)予防・・・・少しでも被害を小さくするために

●(災害発生時の)緊急対応・・少しでも関係者や近隣者を守るために

●(災害発生後の)復旧・・・・少しでも早く生活や経営を立て直すために

具体的な対策方法は後述しますが、その前に、基本的に災害対策には相応の資金が必要です。

何らかの設備やツール等の準備にも、一定の備蓄にも、復旧で大事になる貯金や火災保険(地震保険)等にも資金が必要になります。そして、その資金を準備するにも、一定の物品等を準備するにも、相応の時間も必要不可欠です。

つまり、災害対策は後回しにできる問題ではなく、必要性に気づいた時から経営計画に組み込み、日常的に行っていく必要があります。

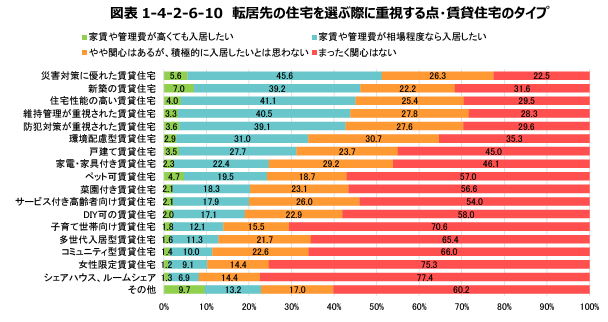

余談ですが、住宅改良開発公社の令和2年「賃貸住宅市場の動向と将来予測(展望)調査」によると、以下の通り、災害対策が進んだ物件は転居先として人気なため、けして災害対策は無駄な費用にもなりません。

出典:住宅改良開発公社 令和2年「賃貸住宅市場の動向と 将来予測(展望)調査」

直接的な災害への対策という意味合いとともに、単純な経営上のプラス効果にも着目し、今後は積極的に災害対策を考えていきましょう。

4.建物そのものの安全性などハード的な対応

ここからは、賃貸オーナーが取るべき具体的な災害対策についてお伝えします。まずはハード面です。

最優先で考えるべきは、建物そのものの安全性になるでしょう。

具体的には建物の老朽具合や耐震性を確認し、必要に応じて補強や建て替え等が重要です。また建物の周囲の囲い(ブロック堀など)も地震などで崩れる可能性がありますし、景観のための木々なども台風などで倒れる可能性があります。

同様に、建物の設備についても重要です。

特に設備については、災害で壊れてしまう等のほかに、「電気等が止まって使えなくなる」事態が起こりえます。

可能であれば、たとえば一定の蓄電池や太陽光パネルなどの設置を進め、少々の災害が起きても問題なく暮らせるようにしておくと安心です。

なお、これらのような建物や設備への災害対策には、たとえば「耐震診断助成制度」「ZEH-M補助金」など、さまざまな補助金・助成金制度が使えます。

また国とともに、各自治体でも同種・独自の制度を備えているところも珍しくありません。実際に災害対策を取ろうとする際には、これらの制度も視野に入れながら考えを進めていくと良いでしょう。

そして、入居者のための備蓄も重要です。

具体的には、1週間程度の飲食物や簡易トイレなどを筆頭とした災害用品を常備しておくと良いでしょう。

最近では、消火器や土のう、救急用品の他、生理用品や衛生用品なども備蓄しているようです。

もちろん、それらを保管しておく空間の準備も必要になりますが、自治会などで地域の防災団体などの認定を受けると、行政からの補助金制度があるケースも増えているので、確認してみましょう。

重ねて、防災に関係する工事なら一定の補助や助成があるものもありますし、防災用品は基本的に経費計上が可能です。

防災に回せる資金にも限りがあるとは思いますが、頼れる不動産業者などにも相談しながら、可能な限り効率的に備えていきましょう。

5.ソフト的な対応

次はソフト面についてお伝えします。

災害時のソフト面としては、やはり「入居者とのコミュニケーション」が最重要かと思います。

そもそも室内や建物内にいて被災したのか否か、健康状態やケガ等の状況はどうなのか、何か困っていることはないか...。

コミュニケーションは被災時にいきなり取れることではありませんし、相応の信頼関係も大切です。LINE等のアプリやツールを使うのも手ですが、まずは日頃からのコミュニケーションを大切にしましょう。

「日々の情報提供」も重要です。

特に被災者からすると、現在の置かれている状況が分からないと強い不安に襲われるとよく言われます。

いつになったら救助されるのか、物資は何があり、どこに行けば得られるのか...十分に想像できる不安です。またオーナー側や建物内の準備具合が分からないと、入居者個人は何を準備すべきか分からなくもあります。

一般的には、入り口近くの掲示板等が多いと思いますが、緊急時には「見に行けない」かもしれません。上記と同様にLINE等を使うなど、日ごろから災害時も想定した情報提供を心がけましょう。

そして「被災時の対応想定・計画」も大切です。たとえば、今、近くで大地震が起きたらどうしますか? 何から対応を始めますか? このような時は何の想定もしていないと人はパニックに陥るものですし、想定していないと、どうしても対応は思い付きになり、不十分になります。

また、逆にどれだけ計画を練っていても、突発的に対応するとやはり想定外の事態も起こりやすくなります。被災時の対応計画とともに、それを実際にやってみる避難訓練を含めて、日頃から入居者とともに災害対策を意識しておきましょう。

余談ですが、賃貸経営をしている私のお客さまが、札幌市が再開災害計画を見直した際に対応したのですが、その直後に北海道東部胆振地震が発生しました。周囲に居る他の賃貸オーナーがそのような対応をしていなかったこともあり、大変評判になりました。それ以後、入居者との間に良好な信頼関係も生まれ、賃料のUPなど難儀な問題も順調に進むなど相乗効果も働いています。

6.災害対策をするならノウハウの蓄積がされている会社をパートナーにすべき

昨今の日本は災害が全国的に頻発化・甚大化しています。

■監修者プロフィール

株式会社優益FPオフィス 代表取締役

佐藤 益弘

マイアドバイザー®

Yahoo!Japanなど主要webサイトや5大新聞社への寄稿・取材・講演会を通じた情報提供や、主にライフプランに基づいた相談を顧客サイドに立った立場で実行サポートするライフプランFP®として活動している。

NHK「クローズアップ現代」「ゆうどきネットワーク」などTVへの出演も行い、産業能率大学兼任講師、日本FP協会評議員も務める。

【保有資格】CFP®/FP技能士(1級)/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/住宅ローンアドバイザー(財団法人住宅金融普及協会)/JーFLEC認定アドバイザー(金融経済教育推進機構)

お悩みから探す

カテゴリから探す

人気記事ランキング