2023年の路線価発表!2年連続で全国平均上昇!

公開日: 2023.07.06

最終更新日: 2025.08.25

2023年7月に、2023年分の路線価が発表されました。

路線価は、土地の相続税評価額を算出するために用いられる公的価格です。路線価の変動にともない相続税額も変動します。

この記事では、不動産を所有されている方に向けて、路線価の概要、および2023年分の路線価の傾向、路線価変動による影響について、ご説明します。

この記事のポイント

- 【路線価は相続税や贈与税の計算の基礎となる価格として用いられる】

- 【2023年、路線価の変動率は前年比で上昇したエリアが多数。全国的には2年連続の上昇】

- 【路線価変動の各種影響について、専門家による資産の診断を定期的に実施することが望ましい】

関連記事

>>2021年分 路線価発表!相続に影響が生じる可能性のある路線価の動向とその対策

>>2020年の路線価発表!インバウンド需要反映も、実勢価格との乖離を懸念

【今回のコラムの要約を動画で確認!】

1.路線価とはなにか

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な1㎡当たりの価額のことで、路線価が定められている地域において相続税や贈与税を計算するときに活用されます。

なお、路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に「評価倍率表」に定められている数値を掛けて、相続税評価額を算出します。

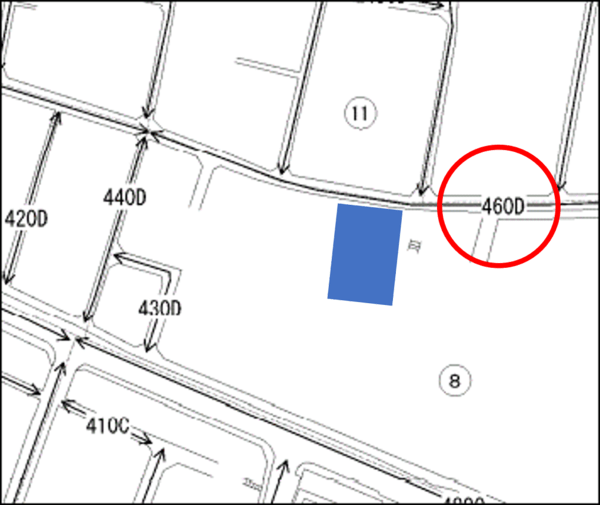

1-1.路線価の調べ方

相続税や贈与税の計算の基礎となる路線価は土地自体ではなく、接している道路に価格がつけられています。

国税庁が公表している「財産評価基準書路線価図」から、所有する土地が含まれている路線価図を検索し、その土地が接している路線価を確認します。

例えば、土地(200㎡)が路線価図の青い部分にある場合、この土地の路線価は、面している道路上の赤く丸で囲まれている数字で示されています。

表示されている路線価は1㎡あたり千円単位となっており、この場合は「1㎡当たり46万円」ということになります。この路線価に土地面積を乗じて「相続税評価額」を算出します。

2.路線価の使い方

上述にて路線価は相続税や贈与税を計算するときに活用すると述べましたが、実際どのような場面で使われるのか簡単に説明します。

相続税や贈与税を計算する際、財産(現金、有価証券、不動産など)の評価額を算出しなくてはなりません。

その評価の方法は財産ごとに異なり、その評価方法に従って評価額を算出します。

現金が1億円あれば評価額も1億円ですが、土地は、土地面積に路線価を掛けて求めます。

例えば、路線価40万円の土地200㎡の評価額は、単純計算で200㎡×40万円=8,000万円ということになります。

ただし、実際の計算では、当該土地が二方向で道路に面していたり、角地だったり、使い勝手の悪い奥行きの長い土地だったりした場合には補正する必要が生じます。

また、賃貸建物は自分自身で100%利用できませんから、「貸家建付地」として利用価値分が軽減評価されるなど、利用形態によって様々な調整が行われることを覚えておきましょう。

3.2023年度 路線価の傾向

新型コロナは5類となり、外出や海外旅行に制限を感じることが少なくなってきました。インバウンドもかなり増えてきており、コロナ前の活気を取り戻しつつあります。

路線価の上昇率は、全国平均で1.5%の上昇し、多くの地点で2年連続上昇しています。

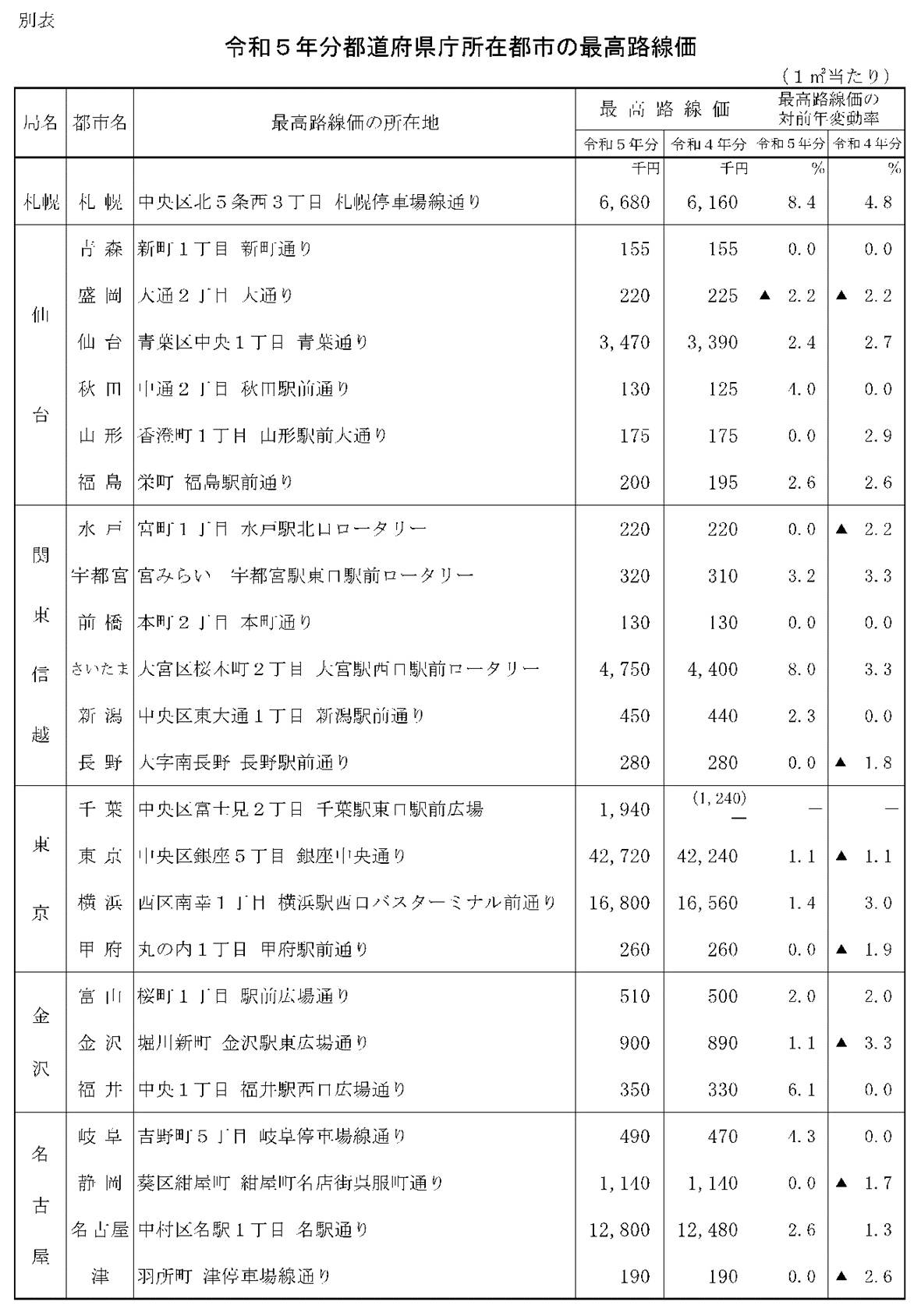

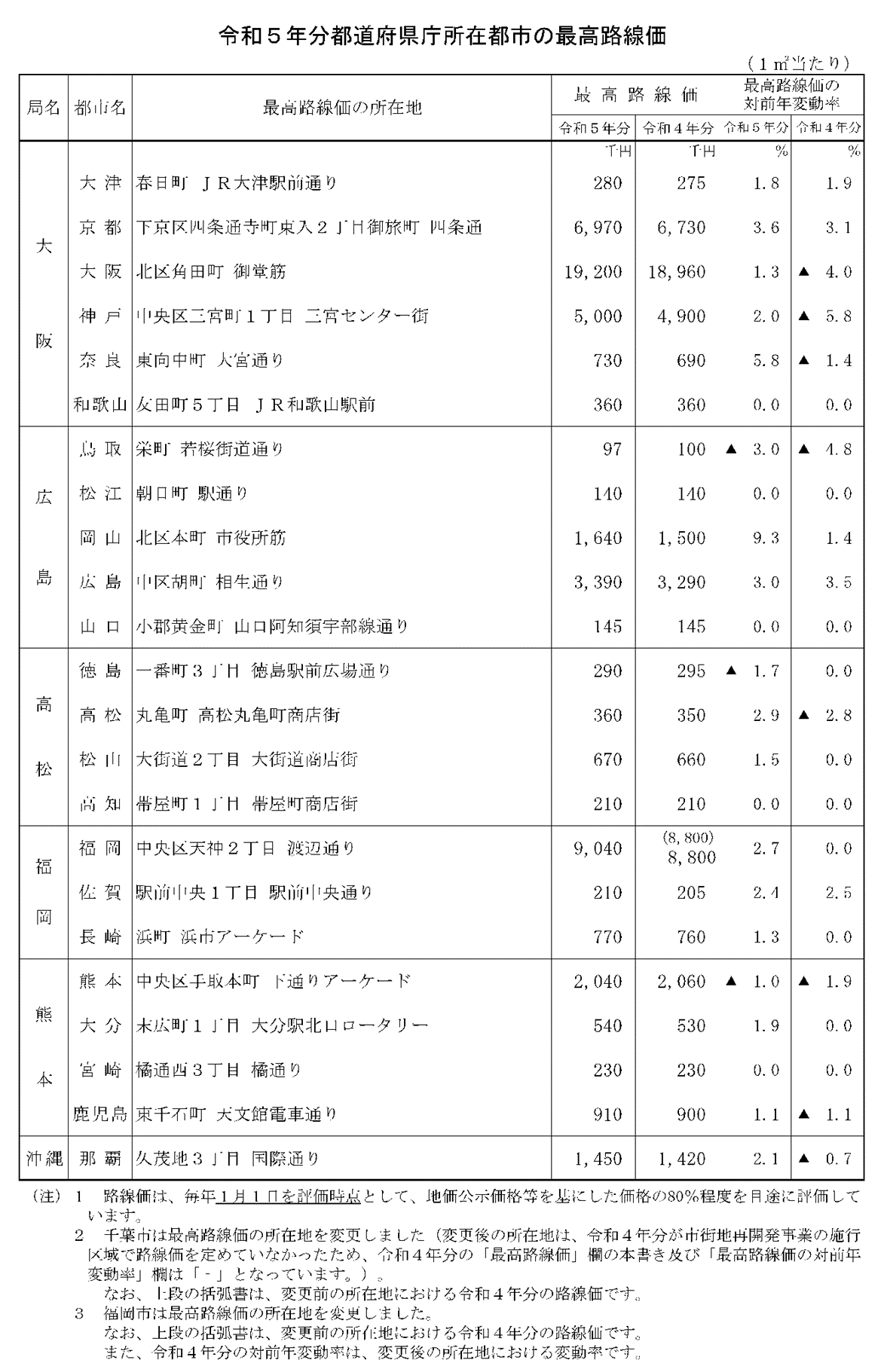

「2023年分 都道府県庁所在都市の最高路線価」を見てみると、47地点中44地点で上昇もしくは横ばいとなっており、マイナスとなった4地点でもマイナス幅が減少している地点が多くなっています。

上昇幅が大きい地域の特徴として、観光地としての回復と、再開発による需要の増大が主な理由として考えられています。

47地点のうち、令和4年分が前年比マイナスだったものがプラスに転じた地域は、「東京の中央区銀座5丁目 銀座中央通り」「金沢の堀川新町 金沢駅東広場通」「大阪の北区角田町 御堂筋」「神戸の中央区三宮町1丁目 三宮センター街」「奈良東向中町 大宮通り」「高松の丸亀町 高松丸亀町商店街」「鹿児島の東千石町 天文館電車通り」「那覇の久茂地3丁目 国際通り」の9地点となっており、主に観光地の回復が目立ちます。

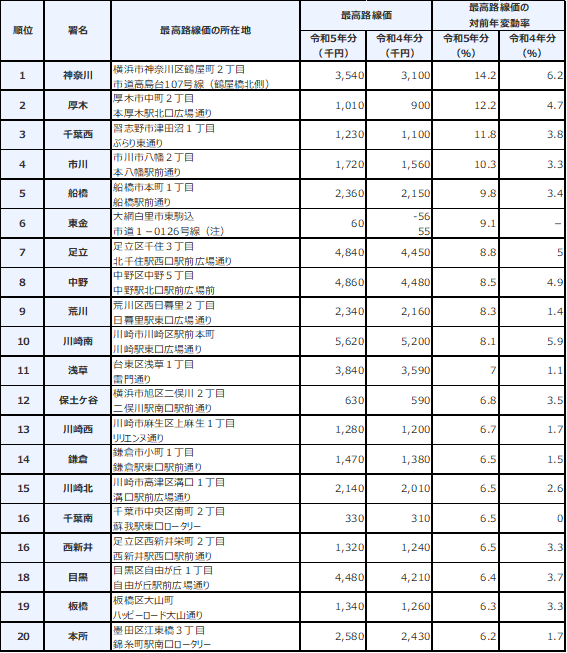

また「東京国税局各税務署管内における最高路線価」の変動率順を確認すると

※筆者作成

※筆者作成

開発・再開発が行われている・予定があるエリアは路線価の上がり方も大きいようです。

対前年変動率が大きく変化した理由として、変動率14.2%と最大の「横浜市神奈川区鶴屋町2丁目」に関しては駅周辺の再開発が原因と考えられ、次いで12.2%の変動率の「厚木市中町2丁目」は市庁舎の移転を含む再開発への期待から変動率の大きさにつながっています。また11.8%の変動率の「習志野市津田沼1丁目」の変動率の大きさの要因として駅周辺のマンション開発が影響していると考えられます。

4.路線価変動の相続税への影響

路線価は上述のように毎年数%変化があるところや横ばいで推移しているところなど、その地域によってさまざまです。

1年単位や数年単位ではさほど変化がないように思える数字ですが5年や10年、30年と長い年月の経過によって評価額に大きな差がでていることもあります。

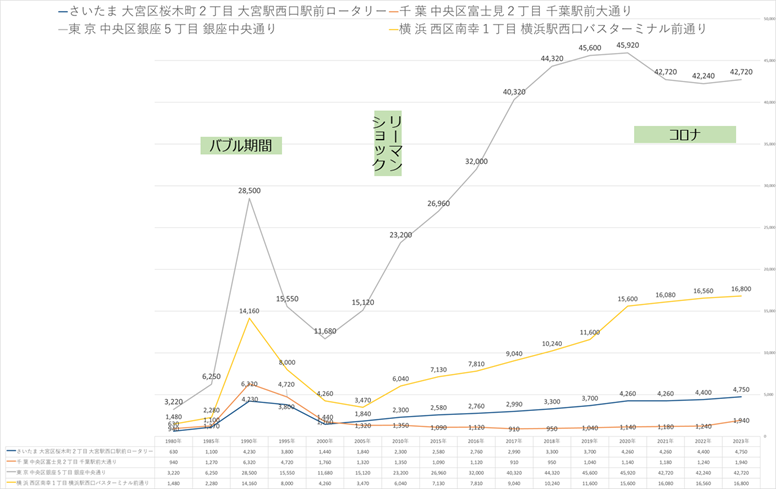

下記は1980年から2023年の東京、神奈川、埼玉、千葉の最高路線価の推移です。

下記を見ても地域や年代で大きく違いがあることがわかると思います。

※筆者作成

ここで、長い期間が経過してどれくらい変化しているか具体的に見てみましょう。

令和5年の路線価が53万円の世田谷区のある地点を例にしてみます。

その地点の平成18年度の同一地点の路線価は、46万円となっていました。

上記の世田谷区のある地点を例に、相続税にどれほどの影響があるのか検証してみましょう。

(実際には土地の持ち方や家族構成、小規模宅地の特例などによって税額は大きく異なります)

相続人は生計を一としていない自宅を所有している子供一人(小規模宅地等の特例を使えない場合)、被相続人の財産に金融資産はなく、この自宅のみと考えた場合(世田谷区のある地点に200㎡の土地)平成18年時点では相続税評価額は9,200万円となり、相続税は980万円でしたが、令和5年度では相続税評価額は1億600万円となり、相続税は1,400万円となります。

この例から、路線価は数年前と比べるとかなり変化していることがあるということに加え、路線価の変動だけで相続税の負担が大きく増える可能性があるということも理解しておきましょう。

5.まとめ

2023年度は、全国的に路線価が上昇しました。コロナの影響も小さくなり、観光需要の回復が影響しています。また各地での開発事業も手伝い観光地以外でも路線価が上昇基調となり、全国的な回復となっています。

路線価の推移を追っていくと各地で大きく変化している地域があります。路線価は相続税や贈与税に大きく関与するものですから、少なくとも毎年の路線価発表のタイミングで、資産評価額の変化や各種税額への影響などの検証をすることをお勧めします。

関連記事

この記事を読んだ方におすすめの記事

お悩みから探す

カテゴリから探す

人気記事ランキング