【2025年(令和7年度)公示地価発表】今年も上昇、今後の見通しや賃貸経営への影響も徹底解説!

公開日: 2025.03.31

最終更新日: 2025.09.17

2025年3月18日、ついに令和7年の公示地価が発表されました。公示地価の変動は不動産関係に大きな影響を及ぼしますから、土地オーナーやこれから賃貸経営を始めようか検討中の方は、しっかり確認しておくべき情報です。今回は最新の公示地価の内容とともに、公示地価の今後の見通しや賃貸経営への影響についてお伝えします。

目次

1. 公示地価とは?

そもそも公示地価とは、簡単にいえば文字通り「公的に示される地価」です。

具体的には、全国約2万6000ヶ所の「標準地」の1月1日の土地価格が毎年、3月に国土交通省から発表されます。

毎年、決まった場所の土地価格が公示されるので、その(周辺の)土地価格が、(去年と比べて)上がったのか下がったのかを簡単に把握できるわけです。

地価も物価(値段)の一種であり、結局は「需要=ニーズ≒人気」次第で決まります。

つまり、土地価格が上昇した地域は、それだけ需要が高い=人気があるということです。

必然的に、新規の入居や継続が安定的に見込めるわけですから、賃貸経営にとってプラスになる、有利な土地柄ということになります。

もちろん、地価が上がるだけではなく、下がる土地もあります。

そして、その上がり下がりは、賃貸経営に大きな影響を与えますから、土地オーナーや賃貸オーナーは元より、これから賃貸経営を始めようか検討中の方も、しっかり内容を把握すべき情報になります。

1-1. 公示地価の使い方と重要性について

公的に示される土地価格は公示地価だけではありません。

他にもいくつかあり、それぞれの使われ方と価格の目安を簡単にまとめると以下のようになります。

|

名称 |

主な使われ方 |

価格の目安 |

|

公示地価 |

土地収用時の価格目安 |

公示地価そのまま |

|

実勢価格 |

売買時の価格目安 |

公示地価の1.1~1.2倍 |

|

相続税路線価 |

相続や贈与時の評価 |

公示地価の約80% |

|

固定資産税評価額 |

固定資産税等の基準 |

公示地価の約70% |

まず、公示地価は、主な使われ方としては「土地収用(ようは国が道路工事などのために土地を買い取ること)時の価格目安」で、国(国土交通省)から公表されている価格です。

つまり、国はこの公示地価を、世の中の土地価格の指標(目安)としての役割を担わせています。

また、相続税路線価というものもあります。これは「相続や贈与時の評価」として使われ、価格はおおむね公示地価の80%です。

他に固定資産税評価額もあり、これは文字通り、固定資産税等の基準として使われ、価格はおおむね公示地価の70%となっています。

公的な値段とは別に、実際に取引された価格「実勢価格」があります。公示地価の何倍等と示されることが多く、経済状況により変化します。

つまり、実勢価格は、TPO≒ニーズの多寡より左右されがちで、2000年初頭に不動産の鑑定評価基準が変わってから、一概に言えなくなっています。最近は都心部など需要が高いエリアほど公示価格との倍率が目安の価格より高く売買されることも多いです。

このように公示地価は、さまざまな金額の基点となっているので、それだけ重要な価格なわけです。

まず、優先して公示地価の情報に目を通し、土地価格の相場観を養いましょう。

2. 今年の公示地価の内容は?

令和7年の公示地価は、以下のように発表されました。

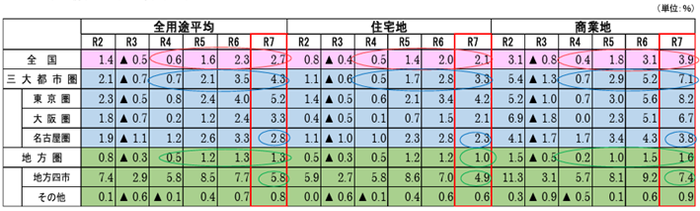

※地方四市:札幌市・仙台市・広島市・福岡市

出典:国土交通省 令和7年「公示地価」

まず、全国平均(ピンク色の部分)は、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも4年連続の上昇となりました。

それだけでなく過去4年の中で、もっとも上昇率が大きくなったことも際立っています。なお、全用途平均の2.7%という増加幅は「バブル期以降で最大」です。

次に、三大都市圏(水色の部分)も、同じく全用途平均・住宅地・商業地のいずれも4年連続で上昇しました。

ただ、各都市を細かく見ると、名古屋圏のみ上昇幅が縮小しています。

そして、地方圏(緑の部分)も、やはり同じく全用途平均・住宅地・商業地のいずれも4年連続で上昇しました。

ただし、こちらも細かく見ると、地方四市(札幌・仙台・広島・福岡)はその他の地方圏に比べて上昇幅は大きいものの、昨年と比べると上昇幅が縮小しています。

一つの見方として、昨年同様に新型コロナからの回復が順調であるとともに、今回は特に商業地の上昇幅が大きいことから、訪日外国人によるインバウンド需要の影響が大きいと思われます。

高額地点・上昇率ランキング

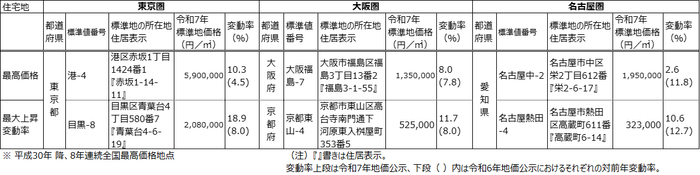

三大都市圏の最高価格、最大上昇変動率は以下の結果になっています。

全国の最高価格としては、住宅地が東京都港区赤坂1丁目、商業地が同じく東京都の中央区銀座4丁目となっています。

ちなみに、この結果は昨年と同じです。

他の大阪圏や名古屋圏と比べても東京圏は大幅に金額が異なっており、いかに東京が突出している=一極集中しているか?がわかります。

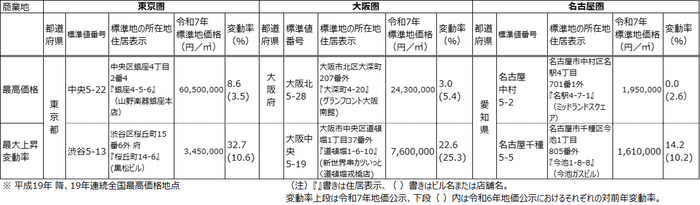

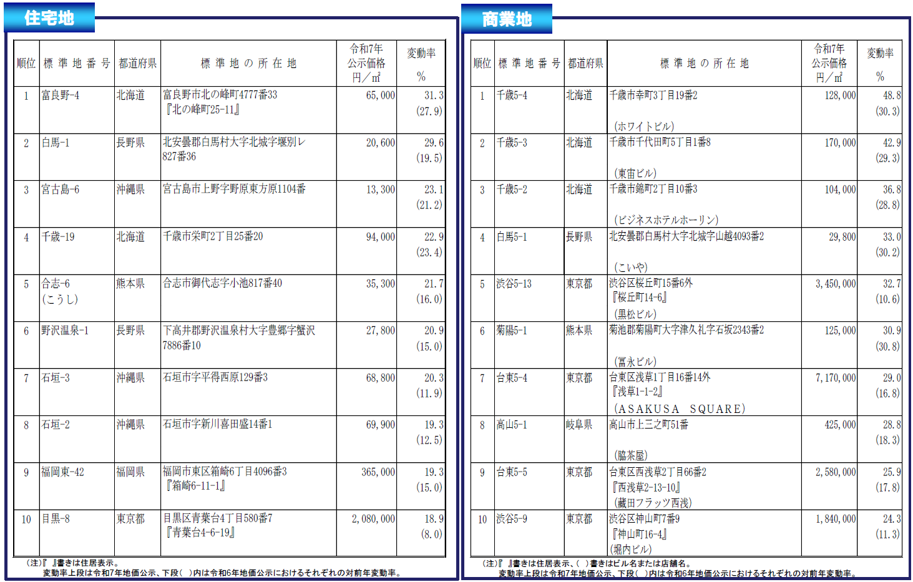

また、全国の住宅地、商業地の上昇率上位はそれぞれ以下のようになっています。

出典:国土交通省 令和7年「公示地価」

住宅地・商業地ともに言えることですが、ランキング上位を見ると、昨年に引き続き、北海道と長野県、沖縄県は主に移住と訪日外国人によるインバウンド需要、熊本県は世界的な半導体メーカーである「台湾積体電路製造(TSMC)」の進出が原因と思われます。

3. 今後の公示地価(不動産価格)の見通しは?

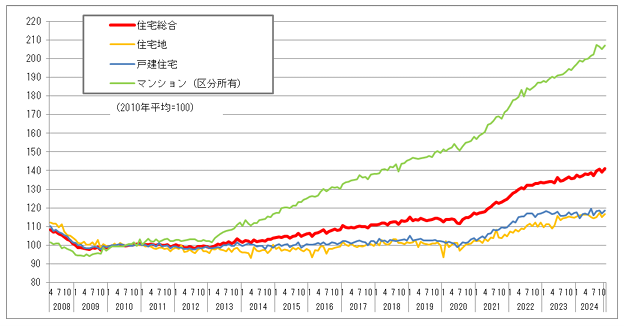

国土交通省の令和7年2月の「不動産価格指数」によると、近年の不動産価格(指数)は以下のように推移しています。

出典:国土交通省 令和7年2月「不動産価格指数」

出典:国土交通省 令和7年2月「不動産価格指数」

この表では区分所有のマンションが際立っていますが、住宅地についても2020年以降、十分な値上がり基調となっている状況です。

先ほどの通り、公示地価はすでに4年連続で上昇していますが、今後も、当面は引き続き上昇するのではないかと感じています。

先ほどもお伝えしましたが、土地価格(公示地価)が上昇するということは、それだけその土地のニーズが高まっていることを意味するわけです。

総合的に見て、世の中全般の動きが上昇基調ということは、「今は賃貸経営をする、始めるのに適した時期」ということもいえます。

もっとも、個別に見れば価格が下がっている土地もありますから、時期が適していても賃貸経営が上手くいくとは限りません。

しかし、それでも、別コラムでも記載しましたが・・・個別のニーズに合った手法で賃貸経営をすれば、失敗しづらいのは確かといえます。

賃貸経営を始めようか検討中の方は、個別に考えてみましょう。

4. 公示地価の変動による賃貸経営への影響は?

重ねて・・・公示地価が上昇するということは、その土地のニーズがそれだけ高まっていることを意味します。

入居率の上昇とともに家賃の上昇にも繋がる可能性が高く、賃貸経営の立地として適しているのは確かです。

ただし、お伝えした通り、公示地価はさまざまな他の価格にも影響を及ぼします。

公示地価が上昇すると賃貸物件の資産性も上がる一方で、相続税や固定資産税の上昇も招いてしまうのが実情です。このため、後継者がいない農地や駐車場などを持つ方も、賃貸経営などの何らかの対策を検討することが必要となるかもしれません。

たとえば今回の公示地価では、商業地の上昇率1位は48.8%でした。

仮にこの周辺で1億円分の土地を持っているなら、その土地価格が1億4880万円程度になる一方で、仮に固定資産税が今まで100万円だったとしたら、今後は148.8万円程度になる可能性があるわけです。

しかも先ほどお伝えした通り今は、まだまだ今後も当面は上昇する可能性が高い状況です。

このため、「公示地価が上昇=必ず良いこと」とは言えない側面があります。

特に相続対策等でこれから賃貸経営を始めようか検討中の方でそれが土地購入を伴う場合には、物件価格が上昇する可能性が高いわけですから、判断が遅くなるほどに、対応が厳しくなりかねません。相続税や固定資産税の上昇も、確かなマイナス要素です。

よって、公示地価の変動による影響は「その人の立ち位置や状況次第」といえます。まずは自身が関係する、または検討中の土地がどうなったのかを確認し、そのうえで今後の自身への影響を冷静に考えましょう。

5. 土地オーナーや賃貸経営を検討中の方がするべきことは?

賃貸経営は大金が絡むうえに長期に及びますから、公示地価が少し変動するだけでも十分な影響が出る可能性があります。

このため、公示地価の変動があった場合は、とにかくまずは「経営計画の立案・再検討」が必要です。

また、公示地価の変動は相続にも絡んでくるので、家計面の人生計画である「ライフプランの見直し」も大切です。

できれば不動産に強いFPにも相談しながら、不動産の活用方法を公私両面から検討することをおすすめします。

公示地価の変動は、影響が大きいにも関わらず、毎年変動する点が厄介です。

だからこそ今回の結果だけではなく、先々を見据えての判断が大切になります。できれば、普段から頼れる不動産業者などとの関係を密にしておき、いつでも相談できる環境を作っておきましょう。

6. まとめ

今年の公示地価は、総じて4年連続の上昇という結果になりました。

■監修者プロフィール

株式会社優益FPオフィス 代表取締役

佐藤 益弘

マイアドバイザー®

Yahoo!Japanなど主要webサイトや5大新聞社への寄稿・取材・講演会を通じた情報提供や、主にライフプランに基づいた相談を顧客サイドに立った立場で実行サポートするライフプランFP®として活動している。

NHK「クローズアップ現代」「ゆうどきネットワーク」などTVへの出演も行い、産業能率大学兼任講師、日本FP協会評議員も務める。

【保有資格】CFP®/FP技能士(1級)/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/住宅ローンアドバイザー(財団法人住宅金融普及協会)/JーFLEC認定アドバイザー(金融経済教育推進機構)

お悩みから探す

カテゴリから探す

人気記事ランキング