改めて知っておきたい賃貸経営における「DX化」とは!?

公開日: 2024.11.20

最終更新日: 2025.09.18

ここ数年、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉をよく耳にします。

不動産業界にも「DX化」の波は押し寄せており、国も積極的に取り組んでいます。

ただ実際、

"どのように賃貸経営に影響があるのか? どのように対応すべきなのか? "

イマイチ分からないという声も少なくありません。

そこで今回、「DX(デジタルトランスフォーメーション)化」の基本的な考え方や、「DX化」の影響などをお伝えします。

1.「DX化」とは?

そもそものDX化とは何でしょう?

今までアナログ≒手動・人力でやっていたことを、一定の機械やパソコンシステムなどを使うことで、「デジタル化」「オンライン化」「IT化」し業務の自動化・や効率化することを言います。

最近ではインターネット上で自分好みの広告をよく見ると思います。

これもDX化の一環で、閲覧者の閲覧データに基づいて、傾向から閲覧者が購買可能性の高い商材の広告が掲載されます。

その広告を読み進め、気に入れば、そのままインターネット上で購入をすることも可能です。

また、インターネット上でAIと連動した質疑応答やオンライン面談などもできます。

このようにして販売サイドは業務を効率化しているのです。

しかし不動産業界では一部オンラインで物件情報を集めることはできるものの、

未だに不動産屋さんのお店の前に大量の物件情報が掲載されていることも珍しくありません。

実際、不動産業界は他の業界に比べて、DX化が遅れているといわれています。

(詳しくは後述しますが)最近では不動産業界にもDX化の波が来ていますから、

まずは「今後の賃貸経営でもDX化が必要」と考えておきましょう。

2.「不動産分野におけるDXの推進」と不動産DXの現状

令和4年12月21日に、国土交通省によって「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」が決定されました。

これは簡単にいえば、【今まで宅地建物取引業法(宅建業法)によって規制されていた従来のアナログ的な部分をデジタル化していく】という政策です。

具体的には、同法9669条項を見直すという方針ですから、かなり大がかりといえます。

これによって、宅建業法の関係のうち、大きく以下の点が見直されることになりました。

①閲覧・掲示...宅建業者名簿などの記載事項や業者票の掲示について、デジタル閲覧可に

②対面講習...講習申し込みや実施をオンライン化、修了証をデジタル化

③常駐・選任...宅建取引士の選任設置義務について、他の事務所との兼業可を検討

同時に、宅建業法に基づく行政手続きのオンライン化や、顧客との取引のオンライン化についても進められています。

中でも顧客との取引については、重要事項説明をオンラインで行うことが可能になり、

重要事項説明書などの書面も電子化できるようになりました。

もっとも、改正された宅建業法は令和4年5月18日に施行されたばかりです。

まだまだ不動産業界においてDX化は浸透しているとは言い難く、

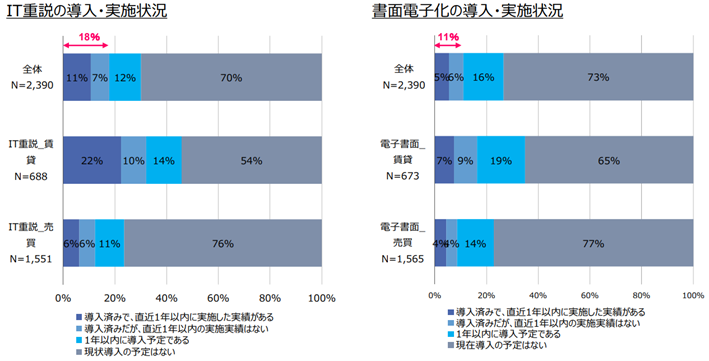

国土交通省の令和5年「不動産分野におけるDX化の推進について」によると、

取引のオンライン化の導入・実施状況は以下のようになっています。

出典:国土交通省 令和5年「不動産分野におけるDX化の推進について」

これを見ると、十分DX化が進んでいるとは言えない状況です。

売買よりは賃貸で導入は進んでいる状況ですから、まだまだ進む余地はありそうです。

2-1.なぜ今、賃貸経営においてDX化が必要とされるのか?

結論からいえば、DX化が業者・消費者双方に大きなメリットがあると考えられるからです。

ひいては今後のさらなる不動産業界の発展、日本の発展にプラスになると考えられるためです。

業者からすれば、DX化を進めることで、より少ない人員で効率的に業務を回すことが可能になります。

昨今では不動産業界でも例に漏れず、人手不足が言われる一方で、技術やノウハウの承継が大きな課題です。

もちろんこれは一般の賃貸オーナーでも同様であり、DX化を進めるほどに、日常業務や相続・事業承継などを簡易・効率的に行えるようになります。

消費者からしても、DX化が進むことでメリットが少なくありません。

そもそも不動産業者の元へ足を運ぶ必要性が薄れますし、その分の時間や労力を削減できます。

小さな子供や介護者がいる、業者が遠方などで、物理的に足を運びにくい方でも取引が簡単です。

強引な営業などを心配する方も、オンラインなら比較的、その不安も和らぐかと思われます。

先ほどもお伝えした通り、まだまだ不動産業界でのDX化は進んでいません。

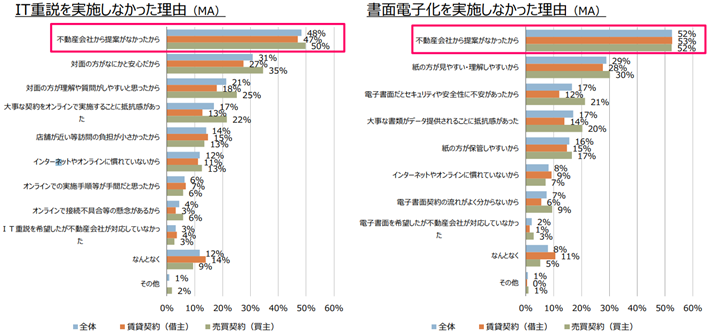

しかしこれは先ほどの国土交通省の資料によると、

「IT重説を実施しなかった」「書面電子化」を実施しなかった理由について「不動産会社から提案がなかったから」が一番の理由になっています。

出典:国土交通省 令和5年「不動産分野におけるDX化の推進について」

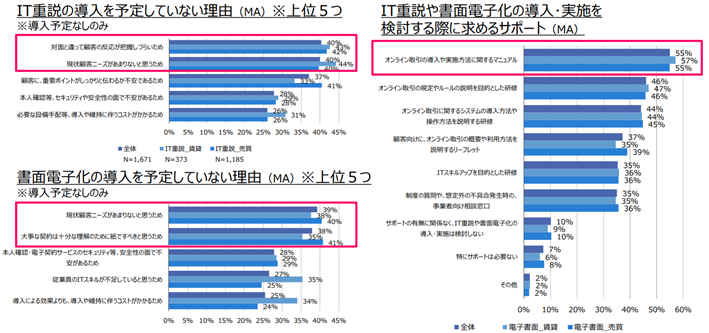

先ほどの国土交通省の資料によると、事業者サイドがDX化をためらう理由、導入する際に求めることは以下の通りです。

出典:国土交通省 令和5年「不動産分野におけるDX化の推進について」

消費者サイドは「提案がなかったから」、視点を変えれば提案があれば前向きに検討してくれそうな気配なのに比べて、どうにも事業者サイドの腰の重さが伺えます。

しかもコストの問題は最下位ですから、いかに変化への抵抗が強いかが見える結果ともいえます。

しかし一方で、「導入や実施に関しての分かりやすいマニュアル」さえあれば前向きに検討する姿勢もあるようです。

少なくとも消費者目線では、DX化は相応に歓迎されていると思われます。まだまだ導入が少ないからこそ、今なら大きく周囲の競合との差別化を図れるかもしれません。

差別化を図れれば、そのまま家賃の維持・向上や入居維持にも繋がります。

DX化が一般的になってしまえば、そこに優位性は見いだせなくなりますから、

導入するなら急いだほうが賢明かもしれません。

3.DX化が土地オーナー、賃貸オーナーに与える影響は?

DX化を導入することは、土地オーナーや賃貸オーナーにさまざまなメリットをもたらします。

その半面、一定のデメリットも考えられます。

メリットデメリットの両面を理解した上で、導入の可否について考えましょう。

先ほども触れましたが、DX化の大きなメリットは「諸々の業務効率の向上」です。

たとえばオンラインでの内見や重要事項説明、電子での契約書署名ができれば、

業者も顧客も時間や場所の縛りが緩くなり、ひいてはそれだけ契約の機会を逃さない

(契約の機会が増える)ことに繋がります。

双方の移動や準備の負担が減ることも、双方にとって嬉しい要素です。

また契約ごとや業務の効率化以外にも、管理を任せているパートナー企業がDX化を進めていれば、オンライン上での家賃や光熱費の状況が見れるようになっていたり、生活トラブルへの対応をオンライン上で依頼できたりなどで入居者満足度を高めることになります。

入居者の満足度が向上すれば、入居率の向上や家賃下落のリスクを減らすことなどにつながり、

オーナーのメリットにも繋がります。

またオーナー目線で言えば、オンライン上に賃貸経営している情報(家賃状況や管理状況、修繕状況など)が蓄積され、家族や次世代とそのような情報をタイムリーに共有でき、資産承継に向けた話し合いなど、さまざまな場面で役に立つでしょう。

DX化のデメリットとしては、まず「導入コスト」が挙げられます。

その後の運営コストは減額できることも多いでしょうが、どうしても最初は相応のコストが掛かります。

また、度々ニュースでも取り上げられますが、「情報漏洩などへのセキュリティ(コスト)」も重要になります。

そして何より、「変化への対応が大変」です。

顧客の方もそうですが、事業者サイドが今までの業務を変更することが大変で、導入をためらう声も小さくありません。

高齢の方など、普段、デジタル対応に不慣れな方だとなおさらそうでしょう。

これらを基本に、DX化のメリットデメリットを正しく理解しましょう。

3-1.DX化において土地オーナー、賃貸オーナーが考えておくべきこと

DX化において土地オーナー、賃貸オーナーが考えるべきこと、考えておくべきことは、

まずはシンプルに「DX化を導入するのか否か」、そして「何を導入するのか」でしょう。

一口にDX化といってもさまざまですが、

昨今の賃貸経営における代表的なDX化事例は以下の通りです。

・電子契約システム ... オンライン上で契約ができる

・オンライン接客システム ... オンライン上(テレビ電話)で接客ができる

・賃貸管理システム ... 顧客情報や家賃の支払い、収支状況などを随時管理

他にも、接客(質問)をチャットツール(文字だけのやり取り)で対応したり、

監視カメラとの併用で物件状況をリアルタイムで管理できるようにしていたりすることもあります。

おそらく、今後もさまざまなシステムが開発・登場してくるでしょう。

上述していますが、相応にDX化を導入することは、相続や事業承継の際のスムーズな情報伝達にも役立ちます。

パートナー企業もDX化を進めていれば、相談事の際の諸々の情報共有もスムーズですし、

そもそも相談がしやすいという点も大きなメリットの一つです。

賃貸経営は長期に渡るのが基本なので、このような観点でも考えておくことをおすすめします。

DX化を進め、それらを運用・管理するには、コストの他に相応の知識も必要です。

どうしても一般の土地オーナー、賃貸オーナー個人では限界も出てくるかと思います。

まずは、すでに十分にDX化を進めている大手の不動産業者などをパートナー企業にして、

そういった業者に活用や管理を依頼しながら、二人三脚でDX化を進めていきましょう。

4.「もはやDX化は当たり前!」の時代にしっかりついていこう!

DX化とは、従来のアナログ的な部分をシステム化し、効率性や満足度を高めるものです。

これは今や国が進めている政策でもありますから、今後は当たり前になると思います。

最大のデメリットは「変化への対応が大変」という点ですが、顧客が求めている以上、導入が遅れるほどに顧客に避けられかねません。

すでに十分にDX化を進めている大手の不動産業者をパートナー企業にして、積極的にDX化を進めていきましょう。

余談ですが、DX化の波は以下のようにも発揮されています。

まずはさまざまなDX事例を見て、導入したいと思えるものを探すのもおすすめです。

お付き合いのある不動産業者にも相談してみて、ぜひ多くの事例を知りましょう。

関連記事>>社会的インフラとして認知症をお持ちの方の介護施設からの離設を検知するサービス

関連記事>>AIによる適正家賃の審査システム開発

■監修者プロフィール

株式会社優益FPオフィス 代表取締役

佐藤 益弘

マイアドバイザー®

Yahoo!Japanなど主要webサイトや5大新聞社への寄稿・取材・講演会を通じた情報提供や、主にライフプランに基づいた相談を顧客サイドに立った立場で実行サポートするライフプランFP®として活動している。

NHK「クローズアップ現代」「ゆうどきネットワーク」などTVへの出演も行い、産業能率大学兼任講師、日本FP協会評議員も務める。

【保有資格】CFP®/FP技能士(1級)/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/住宅ローンアドバイザー(財団法人住宅金融普及協会)/JーFLEC認定アドバイザー(金融経済教育推進機構)

この記事を読んだ方におすすめの記事

お悩みから探す

カテゴリから探す

人気記事ランキング