住宅土地統計調査から読み解く実際の空室率と賃貸住宅の需要

公開日: 2024.06.24

最終更新日: 2025.09.30

5年に1回公表される不動産の基幹調査・・・「住宅土地統計調査」。

2024年4月に総住宅数や空き家件数などが発表されました。

今回はこの最新データから、特にこれから新しく賃貸経営を始める方や建て替えなどを検討中の方が気になるであろう、賃貸住宅の空き家の実態と今後の需要について解説していきます。

目次

1.住宅土地統計調査とは?

住宅土地統計調査とは、「住宅・人が居住する建物や敷地・これらに居住している世帯」に関する実態を調査して、その現状と推移を全国・地域別に明らかにして、住生活関連の諸施策のための資料を作ることを目的としているものです。

賃貸オーナーからすれば、住まいに関するさまざまな情報が手に入るので、そのまま今後の賃貸経営に活かすことができる資料ともいえます。

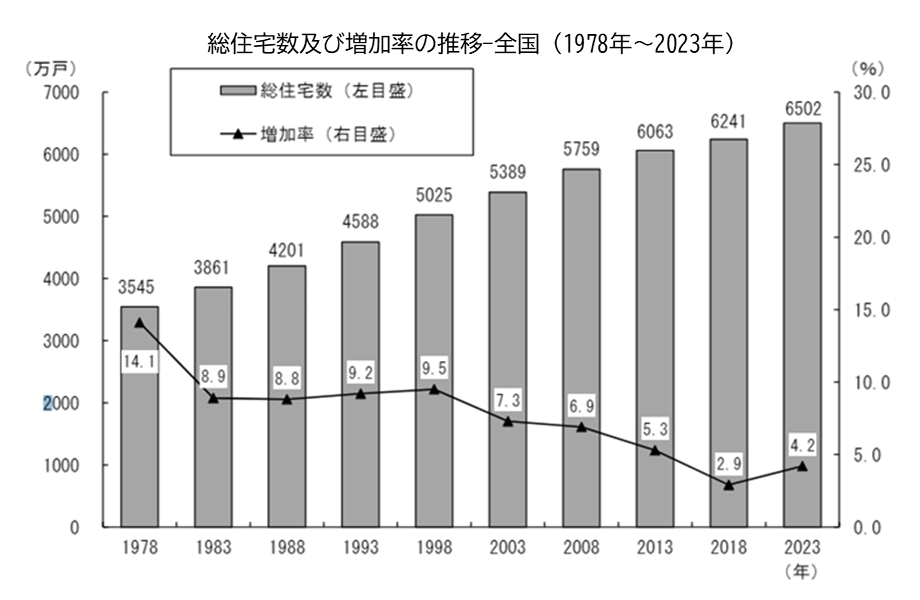

1-1.総住宅数は増加している

今回、発表された令和5年住宅・土地統計調査によると、人口減少下、以下の通り、総住宅数は年々増え続けています。

出典:総務省、令和5年「住宅・土地統計調査」

また同調査によると、総住宅数を都道府県別に見てみた結果は以下のようになっています。

出典:総務省、令和5年「住宅・土地統計調査」

上記の通り、住宅数が減っている県もありますが、多くの都道府県では満遍なく増加しているのが実情です。

また、増加率上位を見てみると、1位は沖縄の7.2%であり、その後は東京都、神奈川県、滋賀県、大阪府、千葉県と続いています。

けして「増えているのは一部の都会だけ」などではないことがハッキリと分かる結果です。

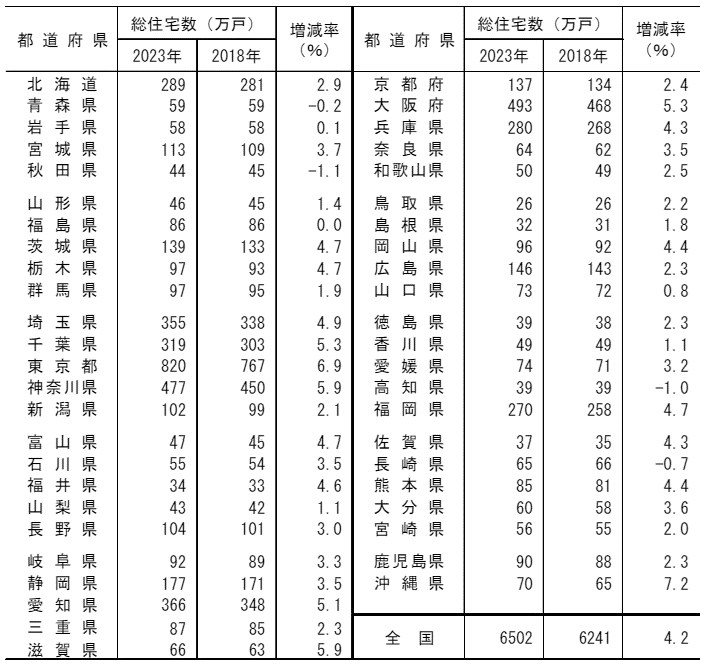

2.空き家は増加しているのか?

同調査によると、全国の空き家は以下のような推移と状況になっています。

出典:総務省、令和5年「住宅・土地統計調査」

出典:総務省、令和5年「住宅・土地統計調査」

少なくとも全国レベルで空き家が増え続けているのは確かです。空き家率は13.8%に上っています。

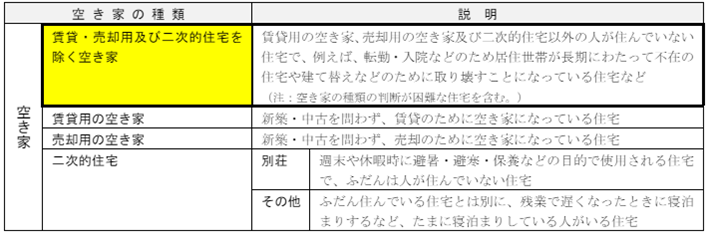

ただ資料にもある通り、一口に空き家と言っても、実はいくつかの種類があります。

今回の調査では、以下のように区分されている点に注意が必要です。

出典:総務省、令和5年「住宅・土地統計調査」

売却用なら一定の在庫を抱える以上、一定数が空き家状態になっているのは自然なことです。

また、別荘など二次的住宅も空き家になっているケースが多いのは自然なことだといえます。

少なくとも賃貸オーナーからすれば、それらの空き家を除いた「賃貸用の空き家率」と、今後、賃貸市場に出る可能性がある≒競合関係になるかもしれない「その他空き家の率」(黄色の部分)を気にすることが大切です。

2-1.賃貸用の空き家の現状は?

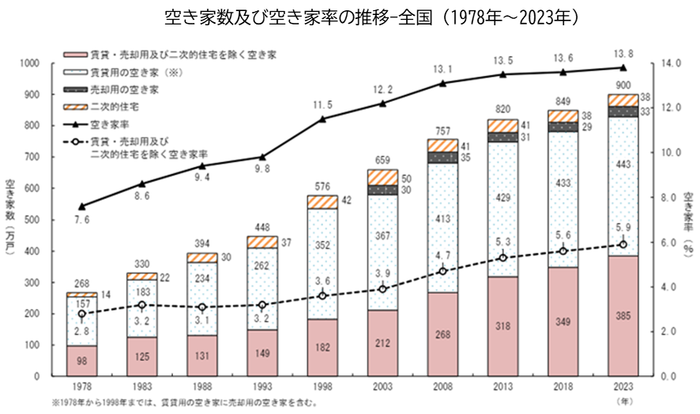

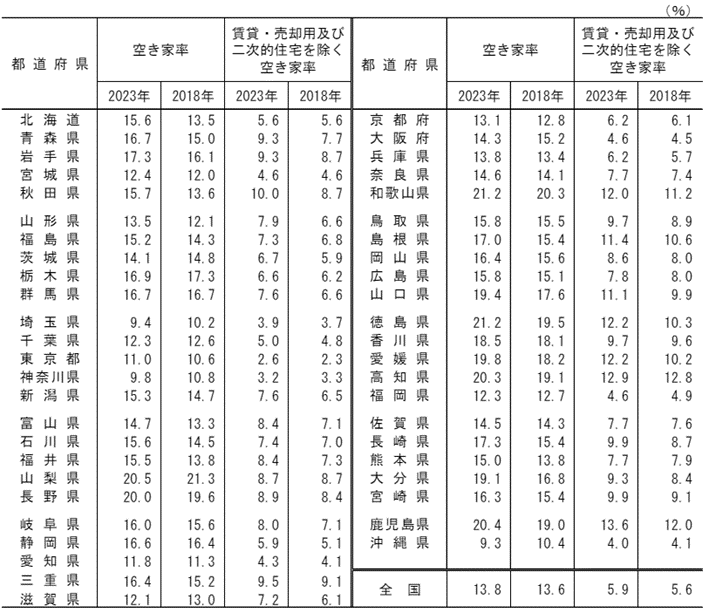

同調査によると、各都道府県別の空き家率は以下のようになっています。

出典:総務省、令和5年「住宅・土地統計調査」

出典:総務省、令和5年「住宅・土地統計調査」

空き家率は全国的に増加しています。

ただ、都道府県毎に諸事情は異なるため、空き家率が下がっている都道府県も少なくありません。

「賃貸用の空き家」の全国総数は443万2600戸となっています。

こちらも同じく各地域で事情は異なり、この賃貸用の空き家のみを抽出した各都道府県の空き家数は以下の通りです。

|

全国 |

443万2,600戸 |

三重県 |

5万1,000戸 |

|

北海道 |

25万8,100戸 |

滋賀県 |

2万4,600戸 |

|

青森県 |

3万9,900戸 |

京都府 |

8万800戸 |

|

岩手県 |

4万1,100戸 |

大阪府 |

43万7,000戸 |

|

宮城県 |

8万戸 |

兵庫県 |

17万9,200戸 |

|

秋田県 |

2万3,400戸 |

奈良県 |

3万8,800戸 |

|

山形県 |

2万2,200戸 |

和歌山県 |

3万5,100戸 |

|

福島県 |

6万700戸 |

鳥取県 |

1万3,900戸 |

|

茨城県 |

9万1,000戸 |

島根県 |

1万5,300戸 |

|

栃木県 |

7万6,800戸 |

岡山県 |

6万4,900戸 |

|

群馬県 |

6万8,500戸 |

広島県 |

10万2,600戸 |

|

埼玉県 |

16万7,700戸 |

山口県 |

5万3,600戸 |

|

千葉県 |

19万6,100戸 |

徳島県 |

3万1,200戸 |

|

東京都 |

62万9,900戸 |

香川県 |

3万8,200戸 |

|

神奈川県 |

27万7,600戸 |

愛媛県 |

4万8,500戸 |

|

新潟県 |

5万4,700戸 |

高知県 |

2万4,300戸 |

|

富山県 |

2万6,300戸 |

福岡県 |

18万7,700戸 |

|

石川県 |

4万400戸 |

佐賀県 |

2万2,600戸 |

|

福井県 |

2万400戸 |

長崎県 |

4万1,800戸 |

|

山梨県 |

3万1,000戸 |

熊本県 |

5万4,300戸 |

|

長野県 |

5万7,100戸 |

大分県 |

5万300戸 |

|

岐阜県 |

6万1,500戸 |

宮崎県 |

3万1,900戸 |

|

静岡県 |

14万3,000戸 |

鹿児島県 |

5万3,500戸 |

|

愛知県 |

25万2,000戸 |

沖縄県 |

3万1,800戸 |

出典:総務省、令和5年「住宅・土地統計調査」より筆者作成

まず、賃貸オーナーとしては、「賃貸用の空き家」を注視しましょう。

この調査では、とにかく「賃貸用」であれば、すべての物件が含まれている点がポイントです。

たとえば入居募集をしていないような物件や築年数が40年50年超と古い物件も含まれています。

今回の調査結果は速報なので、まだ情報のすべてが公開されているわけではないため、一つ前の平成30年の住宅・土地統計調査から推測すると、現在の日本にはおよそ2000万戸の賃貸用物件があります。よって単純に空き家数と合わせて計算すると、443万2600÷2000万≒22.1%が空き家率です。

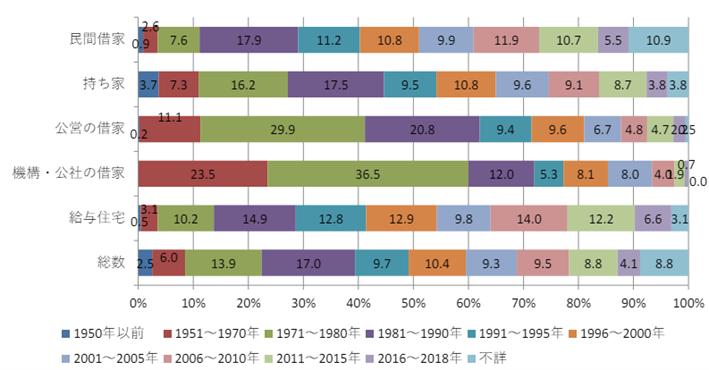

しかし、住宅改良開発公社の令和2年「賃貸住宅市場の動向と将来予測調査」によると、各賃貸物件の建築時期割合は以下のようになっています。

建築時期別所有関係別戸数割合

出典:住宅改良開発公社、令和2年「賃貸住宅市場の動向と将来予測調査」

民間借家だけでも、およそ1割は築40年超の物件です。

公営ではおよそ4割、機構・公社では6割程度が築40年超の物件となっています。

断言はできませんが、先ほどの空き家率22.1%に当てはまる物件の多くが、このような物件の可能性が小さくありません。

少なくとも、実際の空き家率とは、もっとずっと少ないものであると考えられます。

2-2.日本の世帯数は?

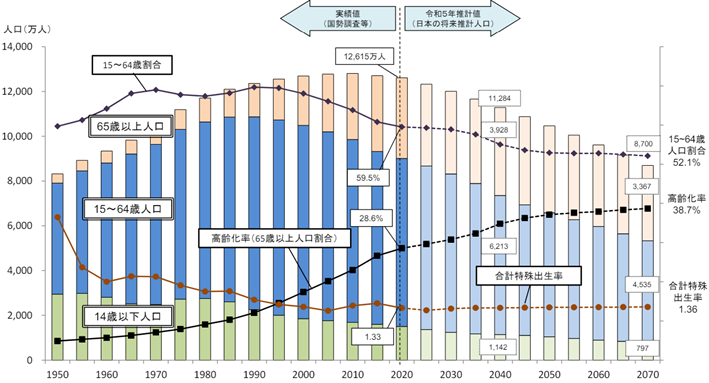

厚生労働省の令和5年「将来推計人口の概要」によると、日本の人口は今後、以下のように推移していくと推測されています。

出典:厚生労働省、令和5年「将来推計人口の概要」

すでに皆さんを含めた多くの方がご存じの通り、現在の日本は少子化・未婚化傾向です。

今後は人口・世帯数の減少とともに、高齢化もより一層進んでいくことになります。

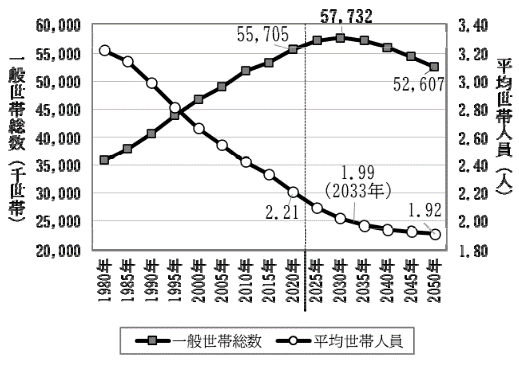

国立社会保障・人口問題研究所の令和6年「日本の世帯数の将来推計」によると、人口減少の流れを受けて、日本の世帯数も以下のように推測されている状況です。

出典:国立社会保障・人口問題研究所、令和6年「日本の世帯数の将来推計」

どうやらこのままの状況が進むと、2030年頃から世帯数も確実に減少していきそうです。

厳しい話ですが、世帯総数が減少するということは、数字的には、それだけ必要とされる住まいが少なくて良いということになります。

3.賃貸住宅は足りている?

厚生労働省の令和4年「世帯数と世帯人員の状況」によると、現在の日本の世帯数はおよそ5431万世帯あります。

これに対して総住宅数は6502万戸となっていますから、住宅数は十分足りている状況です。

しかし、先ほどの建築時期の資料を読み解くと、総じて2割程度は築40年超の物件と考えられます。

老朽化や耐震を考えると、これらの戸数は基本的に省いて考えたほうが無難ともいえます。

そうなると、空き家の戸数は約6500万戸-1300万戸(2割)≒5200万戸となり、理想に叶う住宅数は、総世帯数を下回ることになります。

今後、世帯数が減少していく見通しとなっていますが、その頃には総物件数の2割近くを占める築30~40年の物件が、同様に築40年を超えてきます。

賃貸住宅を含めたすべての住まいは、あくまで「耐久消費財」です。

新しく建てても、半永久的に使えるものではありません。

最近の建築物には耐久性の高い資材が使われることもありますが、30~40年以上前には現在の品質に見合う資材はほとんどなかったわけですから、尚更です。

今後、世帯数の減少を上回る速さで、既存の住宅が満足に住めなくなっていくことも十分考えられます。

もっとも、築年数が40年を超えれば一律に住めなくなるわけではありません。

十分な補修やリフォームなどをして、築40年を超えても十分に住める、入居者が集まる物件もあります。

古さや不便さがあっても、住みたいニーズが高いエリアの物件自体が少ない場合、入居希望者が集まるのが実情です。

しかし、どれくらいのエリアの物件がこのような恵まれた条件に合致するでしょうか?

「住宅の品質も考えると、賃貸住宅の数は十分足りているとは言えない」というのが実情では無いか?と思われます。

3-1.地域によってニーズを見極めることが大切

今回の調査の一つ前、平成30年の「住宅・土地統計調査」によると、近年の持ち家住宅率は以下のようになっています。

持ち家数、借家数及び持ち家住宅率の推移-全国(1973年~2018年)

出典:総務省統計局、平成30年「住宅・土地統計調査」

この通り、持ち家住宅率はおおむね6割程度で安定しています。

つまり残りの4割程度で、賃貸住宅へのニーズも安定しているのが実情です。

つまり、ここから賃貸需要が急減するようなことは考えにくいと思います。

ここまでお伝えしてきた通り、住宅事情は都道府県単位で見ると大きく違います。また、同じ県内でも地域によって、事情は大きく異なるのが普通です。

つまり、賃貸ニーズにも地域差があるのが当たり前ですから、その地域の賃貸ニーズを見極めて、賃貸物件を供給していくことが大切になります。

同時に住宅事情だけでなく、その地域の人口や世帯数の変動も地域差があるはずです。

今後も高齢者の割合が増えていくわけですから、年齢層の把握も大事になってくるでしょう。

賃貸需要を正確に掴むには、多角的なエリアマーケティングが大切になってきます。

必要に応じて専門家・専門業者の力も借りながら、その地域のニーズに合わせた賃貸経営を始めましょう。

4.滅失と需要を予測したうえで供給することが重要

今回の住宅・土地統計調査を一見すると、空き家率が上昇している局面なので、賃貸経営を始めるのに消極的になっていた方もいるかと思います。

しかし、少し深く調査結果を読み解くと、想像以上に実際の空き家率は低く、場合によってはむしろ今後、賃貸住宅が足りなくなっていく可能性さえ考えられるのが実情です。

ただし、賃貸需要は地域差があります。

直接的な賃貸ニーズのほか、人口や世帯数の変動、高齢者数、最近では外国人の人口も気にすべきポイントです。

今後は一層、多角的なエリアマーケティングが大事になるかと思います。

これから賃貸経営を始める方、建て替えを検討する方は、まずは十分な勉強と調査が必要です。そのうえで、全国展開して仲介・管理の経験が豊富な大手の不動産業者にも協力してもらい、二人三脚での賃貸経営を検討していきましょう。

■監修者プロフィール

株式会社優益FPオフィス 代表取締役

佐藤 益弘

マイアドバイザー®

Yahoo!Japanなど主要webサイトや5大新聞社への寄稿・取材・講演会を通じた情報提供や、主にライフプランに基づいた相談を顧客サイドに立った立場で実行サポートするライフプランFP®として活動している。

NHK「クローズアップ現代」「ゆうどきネットワーク」などTVへの出演も行い、産業能率大学兼任講師、日本FP協会評議員も務める。

【保有資格】CFP®/FP技能士(1級)/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/住宅ローンアドバイザー(財団法人住宅金融普及協会)/JーFLEC認定アドバイザー(金融経済教育推進機構)

注目のハッシュタグ

お悩みから探す

カテゴリから探す

人気記事ランキング