土地オーナー・賃貸オーナーなら知っておきたい住生活総合調査について

公開日: 2025.04.03

最終更新日: 2025.09.29

令和7年1月、5年ぶりに住生活総合調査の結果(速報)が発表されました。

この調査は居住者の住まいに関するさまざまな思惑についてのものですから、賃貸経営をするうえでも活用すべき重要な調査だといえます。

今回は、この住生活総合調査の結果を見ながら、最新の居住者の意向とともに、賃貸経営に活かせるさまざまなポイントについてお伝えします。

1. 住生活総合調査とは?

住生活総合調査とは、国が住まいに関する施策を進めるための に活用する基礎資料≒調査になります。

この調査は5年ごとに行われており、この結果を踏まえて、国など行政サイドが今後の住まいに関するさまざまな施策を検討&実施していくことになります。

実際、執筆時点(2025年3月中旬)で、2026年度より改定される「住生活基本計画」の議論も進んでいます。

この調査で行われている主な項目は、以下の通りです。

・ 現在の住宅および住宅まわりの環境に対する評価について

・ 現在および以前の住まいの状況について

・ 今後の住まいの意向について

上記の項目を見ても分かる通り、この調査結果は国の施策=行政サイドだけでなく、不動産業界に関係する人、つまり土地オーナーや賃貸オーナーにとっても非常に有意義な内容といえます。

ぜひ、この調査結果から、最近の居住者の思惑を理解して、今後の賃貸経営に活かしていきましょう。

2. 住まいの現状は?

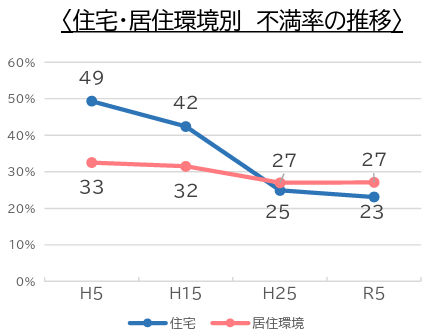

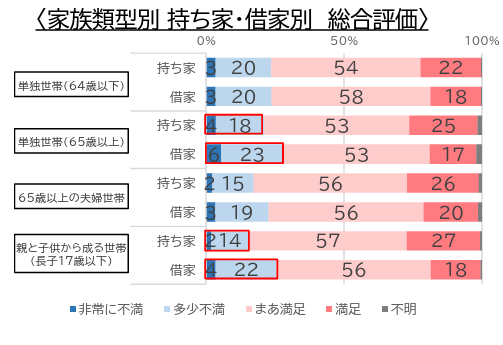

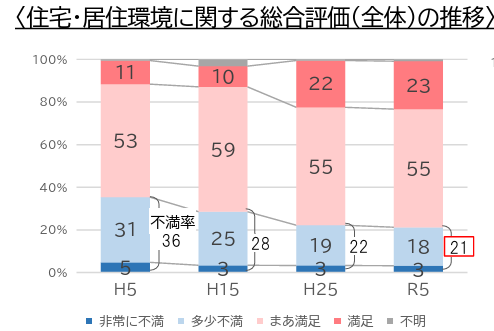

まず住宅・居住環境における総合的な評価は、以下の通りです。

この内容を見ると、住環境における不満は年々下がってきている...つまり、全体的には行政サイドや不動産業者、賃貸オーナー等がうまく居住者のニーズをくみ取り、居住者に対応できていることが伺えます。

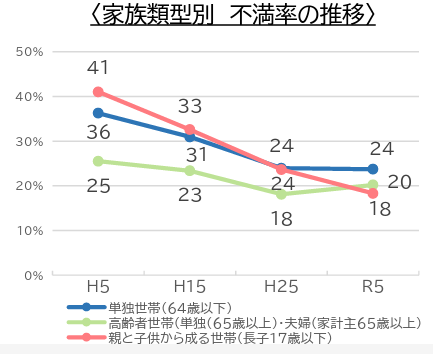

一方、不満率の推移、家族類型別の結果を見ると、一歩踏み込んで見ることが出来ます。

出典:国土交通省 令和5年「住生活総合調査」

出典:国土交通省 令和5年「住生活総合調査」

出典:国土交通省 令和5年「住生活総合調査」

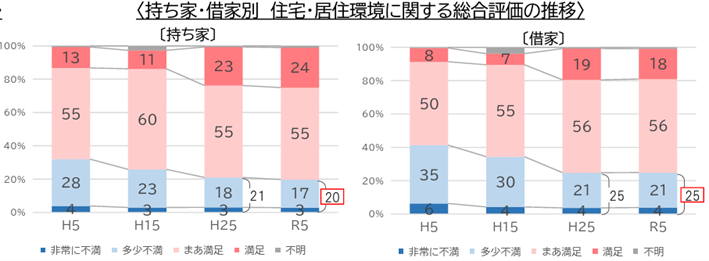

まず、上の『住宅・居住環境別 不満率の推移』の表から、住宅についてはともかく、居住環境においてはあまり不満が改善されていないことが伺えます。

また、中央の『家族類型 不満率の推移』の表から、いわゆるファミリー世帯はともかく、単身世帯の不満は改善されておらず、高齢者世帯については不満が増しているという結果が見て取れます。

そして、下の『家族類型別 持ち家・借家別 総合調査』の表から、高齢単独世帯とファミリー世帯においては、持ち家と借家の不満率の差が大きくなっていることがわかります。

これらを総じて見れば、どうやら今は「借家に住む、高齢(単独)世帯(とファミリー世帯)の、居住環境」に大きな不満がある。

つまり、ニーズ(需要)があると思われます。

賃貸オーナーなら借家は当然に当てはまっていますから、今後は増加する高齢者への対応について検討するとともに、例えば、共用部分や周辺環境に目を向けてみると良いかもしれません。

一方、不満率は下がってきている=高いニーズに応えている物件が増えてきていることも伺えます。つまり、今後、新たに賃貸経営を始めるならば、最低限、現在の基準に合致した同等程度の(高レベルな)品質の物件が要求されているともいえます。

これから賃貸経営を始めようか検討中の方は、しっかり理解しておきましょう。

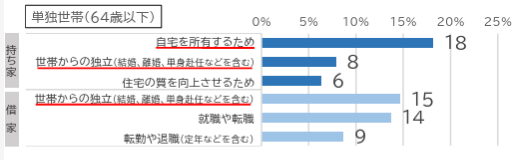

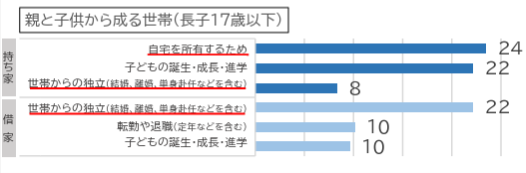

3. 住宅に関して住み替えの理由は?

次に、家族類型別に住み替えを考えている方の、その理由について見ていきましょう。

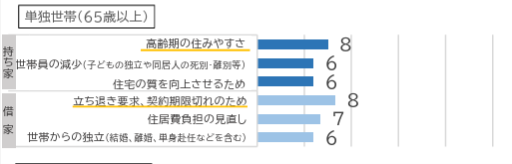

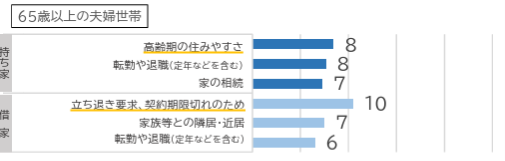

まず、一番気になるのが 借家に住む65歳以上の単独・夫婦世帯の「立ち退き要求・契約期限切れのため」という理由です。

かなり長い期間、借りていた結果として物件が古くなって建て替えの時期を迎えたり、高齢(オーナーが認知症などを警戒)など何らかの理由で定期借家契約を結んでいたりした方が少なくないことが伺えます。

例えば、立ち退き要求が理由なら、居住者自身がその物件の立地や住環境を気に入っていたことが伺えます。

なるべく同等の環境を供給することが大切だと感じます。

契約期限切れが理由なら、定期借家契約を結んでいたことが理由かもしれませんが、少なくとも高齢も理由の一つになっていると考えられます。

サ高住など高齢者向けの物件供給を考えるのも一案です。

次に、同じく65歳以上の単独世帯における「住居費負担の見直し」が気になります。

言い方を変えれば、住居費負担が重くなった、重感じるようになったということ・・・生活の困窮が読み取れるところです。

仮に高齢者向けの物件を作るにしても、できるだけ家賃は抑える方向性で考えるべきかもしれません。

65歳以上の夫婦世帯における「家族等との隣居・近居」も気になるところです。

つまり、将来的な介護や万が一の際の対応を見据えての判断かと思われます。

もし、そうであれば、若い世帯が集まる地域の中に、高齢者向けの物件を作るのも一案かもしれません。

なお、現役世帯については、世帯からの独立、転勤や退職など、良くも悪くも大きな変化は感じられない結果です。

住み替えの理由とは、既存の入居者にとっての「退去の理由」であり、未来の入居者にとっての「入居の理由」と読み替えることもできます。

土地オーナー・賃貸オーナーなら、退去を防ぎつつ、入居率を上げるために、変わりゆく情報を常にリサーチし、役立てていきたいですね。

4. どのような住宅が人気なのか

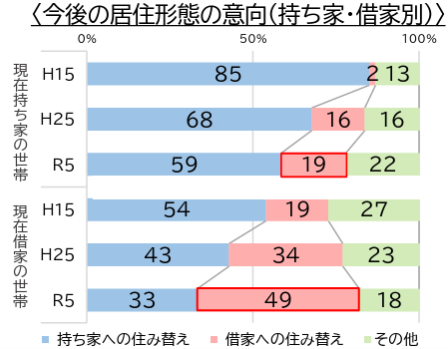

次に、今後の居住形態に関する意向について見ていきましょう。

まず、上の『今後の居住形態の意向』の表から、現在の居住形態に関わらず、年々借家への住み替えを考えている方が増えていることが伺えます。

これには複数の理由が考えられます。

まず「子供の独り立ちなどによる家族の構成人数の変化」があります。

また「都市部が良いなど、加齢による居住地へのニーズの変化」も考えられます。

最近では大規模災害が頻発していることから、「災害対策」も理由の1つでしょう。相対的貧困率がG7中、最も高いわが国にとって、経済的な格差問題も影響しているかもしれません。

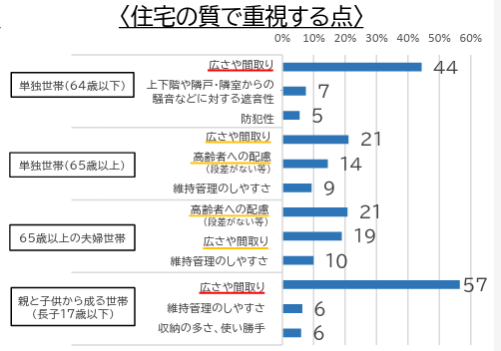

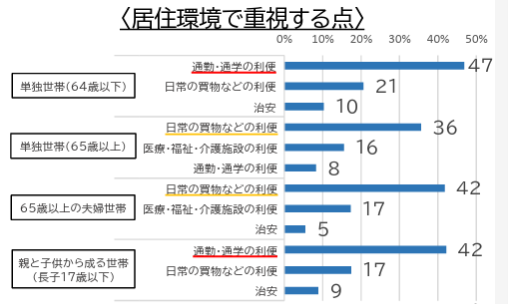

次に、中央の『住宅の質で重視する点』右上真ん中の表から、単身世帯なら年代に関わらず、広さや間取りが気になる一方で、高齢期の特に夫婦世帯の場合は「高齢者への配慮」が一番にきている点が気になります。

つまり、同じ高齢期の世帯でも、単身者なら現役時代とさほど変わらない感覚なのに対し、夫婦の場合は互いの介護などやサポートを考えていることが伺える結果です。

そして、下の表を見てみると、高齢期の世帯は総じて「日常の買い物などの利便」が気になり、次いで「医療・福祉・介護施設の利便」が気になっているという結果になっています。高齢になればなるほど足腰は弱って歩くのが困難になり、電車も次第に苦痛になり、車を運転することも難しくなります。

つまり、外に出るのが億劫になり、行動範囲が狭まります。同じ理由で病院や福祉施設のお世話になることも増えますから、実に自然な意向=ニーズといえます。

これらを総じて考えると、まず現役世帯と高齢世帯では「求めているニーズが違う」という点が間違いないでしょう。

そして、ニーズの変化に伴って、高齢者は今までの住まいではそれらのニーズを満たせず、適した住まいへの住み替えを考えるようになることと思われます。

現在の日本は少子高齢化社会であり、今後も高齢者が増え続ける時代です。

もし、高齢者を対象に賃貸経営を考えるのならば、ぜひ、このような高齢者の思惑をくみ取った経営計画を立てましょう。

5. 需要を踏まえて供給するべき

少し触れましたが、現役世代と高齢者世代では求めるニーズが異なる一方で、双方に共通する、つまり「時代によるニーズの変化」も認識しておくことが大切です。

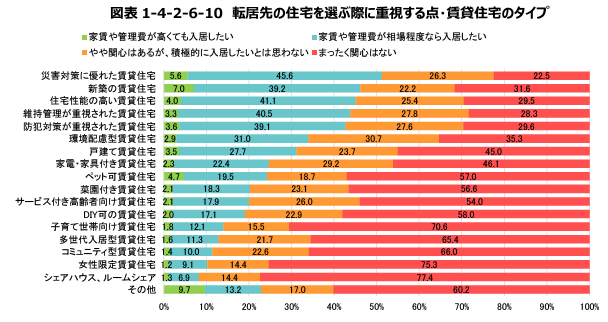

住宅改良開発公社の令和2年「賃貸住宅市場の動向と将来予測(展望)調査」によると、最近の居住者が転居先の住宅を選ぶ際に重視する点は、以下のようになっています。

出典:住宅改良開発公社 令和2年「賃貸住宅市場の動向と 将来予測(展望)調査」

この通り、最近の入居者は「災害対策」を強く意識しています。

特に高齢者は、現役の方と比べて、住宅に居る時間が長く、行動がしにくくなりますから、日常的な利便性を意識する具合もより高くなるはずです。

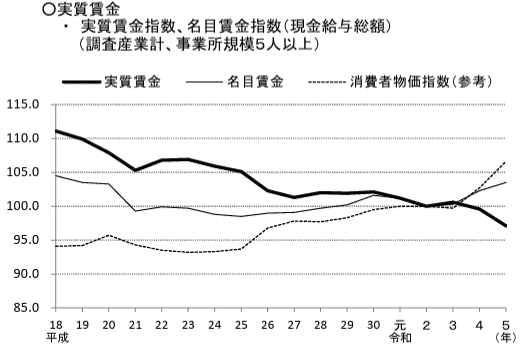

また、厚生労働省の令和5年「毎月勤労統計調査(令和5年分結果速報の解説)」によると、近年の実質賃金(賃金から物価変動分を差し引いた額)は以下のようになっています。

出典:令和5年「毎月勤労統計調査(令和5年分結果速報の解説)」

出典:令和5年「毎月勤労統計調査(令和5年分結果速報の解説)」

この通り、実質賃金は下落の一途です。これは物価上昇が最たる理由ですが、高齢期は収入源が年金だけというケースも珍しくありません。

そして、年金は物価が上がると支給額も見た目増えるものの、物価上昇分以上には上がらないような仕組みに変わっています。ただでさえ、年金額は現役世帯が受け取る給料と比べると低額になりますから、物価高が長期に進行すると生活苦に陥りやすくなります。

これらのことから、最近では、日々の生活費が抑えられ、災害に対しても備えができる住宅が求められ、また、オーナーとしても整備していくことが大切な時代になってきています。

ただ単に設備面だけを高齢者向けに特化した住宅を用意すれば良いわけではなく、サービス面も充実させた住宅が求められている点に注意が必要です。

それだけに、そもそも賃貸経営は立地が肝心ですが、高齢者向けの場合は尚更といえます。だからこそ、今後の賃貸経営をどうするか、賃貸経営を始めるかどうかを検討するなら、最初の土地調査が重要です。

まずはそのためにも、実績の見える頼れる不動産業者を探しましょう。

6. まとめ

他の事業でも同じですが、商売は「顧客のニーズ」をくみ取ることが何より大切です。

賃貸経営などの不動産業なら、消費者が現在の住宅・環境に対してどのようなことを考えているのかを把握しておくことは、とても大切なことといえます。

ニーズからかけ離れた対応をするほどに事業が失敗する可能性も高まってしまいますから、今後の経営計画を立てる際には、今回の内容を十分に踏まえていきましょう。

■監修者プロフィール

株式会社優益FPオフィス 代表取締役

佐藤 益弘

マイアドバイザー®

Yahoo!Japanなど主要webサイトや5大新聞社への寄稿・取材・講演会を通じた情報提供や、主にライフプランに基づいた相談を顧客サイドに立った立場で実行サポートするライフプランFP®として活動している。

NHK「クローズアップ現代」「ゆうどきネットワーク」などTVへの出演も行い、産業能率大学兼任講師、日本FP協会評議員も務める。

【保有資格】CFP®/FP技能士(1級)/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/住宅ローンアドバイザー(財団法人住宅金融普及協会)/JーFLEC認定アドバイザー(金融経済教育推進機構)

注目のハッシュタグ

お悩みから探す

カテゴリから探す

人気記事ランキング

出典:

出典: