旗竿地は土地活用できる?旗竿地の特徴と土地活用の方法

公開日: 2024.11.12

最終更新日: 2025.09.18

旗竿地や特殊な形状の土地を所有している方の中には、活用方法に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

道路からのアクセスが限られていたり、建築の制約があったりするため、「この土地を本当に活用できるのだろうか」と疑問に思うこともあるでしょう。

デメリットが多いイメージを持たれがちな旗竿地ですが、その特性を活かした多くの活用方法が存在します。

実際に旗竿地を有効に活用し、収益を上げている事例も数多くあります。

本記事では、旗竿地でも可能な土地活用の方法や特徴などを紹介し、適切な活用プランを見つけるためのヒントを解説します。

旗竿地、あるいは狭小地や傾斜地のような特殊な形状の土地も、アイデア次第で新たなビジネスチャンスへと変えることは可能です。

旗竿地に関してお悩みのオーナー様は、今回、ご紹介する土地活用の方法を参考にしてみてください。

目次

1.旗竿地とは何か

旗竿地にはメリットも存在し、適切な計画を立てることで有効に活用できる可能性があります。

まずは、旗竿地とは何かについて解説します。

1-1.旗竿地とは?

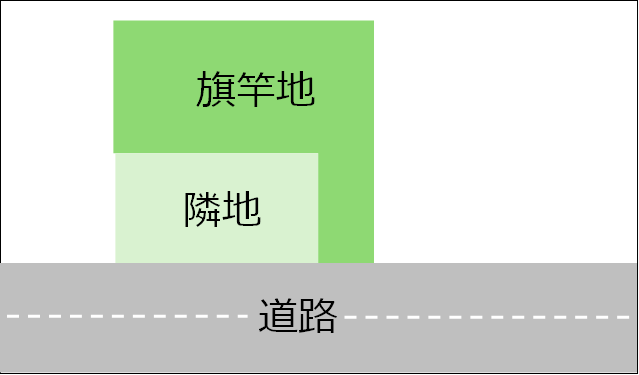

旗竿地とは、道路に接する細長い部分と、その奥に広がる土地が組み合わさった形状の土地を指します。

道路に面する間口が狭く、奥に広がる敷地が特徴的です。

この形状が旗竿に似ているため「旗竿地」と呼ばれていますが、正式な用語では「路地状敷地」とも表現され、条例や建築法規の中で取り扱われることが多いです。

一般的な整形地とは異なるため、活用には工夫が求められますが、うまく活用すれば収益性の高い土地活用もできます。

1-2.旗竿地ができる主な理由は?

旗竿地ができる主な理由は、建築基準法に定められた「接道義務」を満たすためです。

この規定では、建物を建てるための土地は、幅員4メートル以上の道路に最低でも2メートル以上接していなければならないとされています。

この接道義務は、建物の安全性を確保し、緊急時には消防車や救急車などの緊急車両が敷地にアクセスできる通路を確保する目的で設けられています。

しかし、土地が狭かったり、形状に制約があったりする場合、接道部分を確保するために、細長い通路部分を作り、その奥に敷地を設けるという形で旗竿地が生じることも少なくありません。

特に、土地の分割や開発時にこの規定を満たすため、敷地形状が旗竿のようになるケースが見られます。

また、限られた土地を有効に活用しようとする結果、旗竿地が形成されることも多く、都市部や住宅密集地では頻繁に見られる土地形態の一つです。

このように、接道義務を満たしつつ、土地を有効活用するための工夫の一環として旗竿地が形成されているのです。

2.旗竿地は土地活用できる?

旗竿地は一般的な整形地に比べると活用が難しいと言われることが多いですが、適切な工夫をすれば十分に土地活用が可能です。

この章では、旗竿地を活用するうえで押さえておきたいポイントについて詳しく解説します。それぞれ見ていきましょう。

2-1.接道義務を満たしていれば土地活用できる

旗竿地でも、接道義務を満たしていれば建物を建てることができます。

建築基準法では、建物を建てるための土地は、幅員4メートル以上の道路に最低でも2メートル以上接している必要があり、これを「接道義務」といいます。

この義務を満たさない土地では、新たに建物を建てることができません。旗竿地の場合、路地部分がこの基準を満たしていなければ、建築は認められません。

ただし、「法42条2項道路」と呼ばれる、幅員が4メートル未満の古い道路については行政の指定を受ければ建築基準法上の道路として扱われ、建築が可能です。

接道義務が設定される前に建てられた家については、条件を満たしていなくても違反にはなりませんが、取り壊した場合、新たな建物を建てることはできなくなります。

このため、旗竿地の土地活用には十分な計画と注意が必要です。

2-2.条例で建てられない建物がある

旗竿地では、路地状部分が狭いため、災害時の避難や緊急車両の通行が困難になることから、一定規模以上の学校、病院、ホテルなどの建物は建築できません。

また、マンションやアパートなどの共同住宅も、規模によっては建築が制限されます。

一方で、テラスハウスやタウンハウスのような長屋と呼ばれる連棟式住宅は、接道基準が共同住宅とは異なるため、旗竿地でも建てられることがあります。

その理由は、各住戸が個別の出入り口を持ち、緊急時にはそれぞれが独自に避難できる構造を持つため、建築基準法上では共同住宅とは区別されるためです。

2-3.よくある土地と比べてコストがかかりやすい

旗竿地に建物を建てる際は、道路から建物までの距離があるため、建築費が高くなる傾向があります。

特に、上下水道の配管が長くなることで工事費が増加するほか、竿部分を通って資材を運搬する必要があるため、資材の小運搬が必要になりがちです。

さらに、通路が狭い場合、大型の重機やトラックが入れず、小型の重機に変更する必要があるため、工事の手間や時間が増え、結果として建築費が割高になることがよくあります。

3.旗竿地の特徴

旗竿地は、その特異な形状から建築や土地活用において制約が多いと言われますが、適切に工夫すれば利点も活かせる土地です。

旗竿地の特徴を理解し、その特性を活かした土地活用法を見つけることが成功につながります。

ここでは、旗竿地の主な特徴を見ていきましょう。

3-1.プライバシーが確保しやすい

旗竿地は、その形状からプライバシーが確保しやすいという利点があります。

家が奥に位置するため、道路から直接見られることが少なく、通行人や車からの視線を気にせずに生活できます。

特に、人通りの多いエリアでも、建物に囲まれているため、外部からの視線を遮りやすいのが特徴です。

このため、旗竿地はプライバシーを重視する人にとって、安心して暮らせる環境を提供できる土地と言えます。

3-2.騒音が届きにくい

旗竿地は、道路から奥まった場所に位置しているため、外部の騒音が届きにくいという特徴があります。

周囲を他の建物で囲まれていることが多く、自動車の走行音や通行人の話し声など、道路に面している土地に比べて騒音の影響を受けにくいです。

これにより、騒音によるストレスを抑え、静かな住環境を実現することが可能です。

近隣住民との騒音トラブルを避けたい人にとって、旗竿地は理想的な選択肢となるでしょう。

4.旗竿地の土地活用方法

旗竿地の特徴を活かした土地活用は、限られたスペースを最大限に活用するための知恵と工夫が求められます。

接道条件や敷地形状に制限がある中でも、旗竿地は快適な住まいや収益性の高い建物を実現できる可能性を秘めているのです。

ここでは、旗竿地ならではの活用方法とそのポイントについて詳しく解説していきます。

4-1.トランクルーム経営

旗竿地は、狭さや日当たりがあまり関係しないトランクルーム経営に適しています。

荷物の保管場所として、簡単にコンテナや物置を設置するだけで土地活用が可能です。竿部分が狭くても利用者の出入りが少ないため、大きな問題にはなりません。

周辺の住宅地の住民にとって、トランクルームは自宅の物置代わりとして利用されることが多く、企業でも書類の保管場所として需要があります。

安定した利用率が見込める点で、旗竿地に適した土地活用方法の一つと言えるでしょう。ただし、トランクルームの建築は用途地域によってできない場合もあります。

例えば、第一種低層住居専用地域では建築ができないので、事前に用途地域は確認しておきましょう。

4-2.駐車場経営

旗竿地でも、道路に面した部分が車1台通れる幅があれば、駐車場経営が可能です。

特に、住宅密集地に多く見られる旗竿地では、駐車場の需要が高いことが期待されます。

自宅に駐車スペースを確保できない家庭や、2台目の車を持つ家庭からの需要が見込めるため、月極駐車場やコインパーキングとして活用できます。

周辺の需要に合わせて、契約制の月極駐車場や時間貸しのコインパーキングを選ぶことで、安定した収益が期待できるでしょう。

4-3.グループホーム経営

旗竿地でも、グループホームの経営は十分に可能です。

グループホームは、認知症の方や障害を持つ方が専門スタッフの支援を受けながら自立した生活を送るための施設です。

旗竿地は、道路から奥まった位置にあるため、外部からの視線を遮りやすく、プライバシーが確保しやすいという利点があります。

また、道路への飛び出し事故のリスクも低く、安全性が求められるグループホームには適した環境です。駅からの距離に左右されないため、立地条件に関わらず土地活用が可能です。

4-4.アパート経営

旗竿地でも、建物を建てられる十分な広さがあれば、アパート経営が可能です。

ただし、アパートを建てる際には建築基準法に基づいた「接道義務」を満たす必要があります。

具体的には、建物を建てる土地が幅員4メートル以上の道路に最低でも2メートル以上接している必要があり、旗竿地の路地部分がこの基準を満たしていない場合、建築が認められません。

そのため、事前にこの条件を確認しておくことが不可欠です。もしくは前述にある長屋でのアパート経営は可能となります。

どちらにせよ、アパートを建築する際は、条例や規制にも適合する規模で計画を立てることが重要です。

5.旗竿地の特性を活かした土地活用なら大東建託にご相談ください

旗竿地は、その形状から活用が難しいと感じる方も多いかもしれませんが、実際にはさまざまな方法で有効に活用することができます。

この記事で紹介したように、旗竿地でもトランクルームや駐車場、グループホームやアパート経営など、多様な土地活用が可能です。

旗竿地は独自の課題がある反面、その特性を活かすことで収益性の高い土地活用が実現できます。

また、旗竿地は権利関係の問題が発生しているケースもあるので、権利関係の解決なども含め、旗竿地のような土地での土地活用を検討している人は、ぜひ大東建託にご相談ください。

旗竿地のご相談はこちらまで

お問い合わせ>>

■監修者プロフィール

有限会社アローフィールド代表取締役社長

矢野 翔一

関西学院大学法学部法律学科卒業。有限会社アローフィールド代表取締役社長。不動産賃貸業、学習塾経営に携わりながら自身の経験・知識を活かし金融関係、不動産全般(不動産売買・不動産投資)などの記事執筆や監修に携わる。

【保有資格】2級ファイナンシャルプランニング技能士(AFP)、宅地建物取引士、管理業務主任者

お悩みから探す

カテゴリから探す

人気記事ランキング