円安傾向時の今、賃貸経営について考えるべきことは?ポイントと注意点を解説

公開日: 2022.12.23

最終更新日: 2025.10.06

様々な要因から円安が進行し、1万品目の物価上昇など日常生活にも大きな影響を及ぼしています。

なぜ円安がおきるのか、その要因を一つ一つ理解したうえで、このまま円安が継続した場合に、私たちの生活にどのような影響があるのかを予想しておくことが大切です。

また私たちが円安の影響から身をまもるため、国は何を行ってくれていて、その恩恵をうけるにはどうすれば良いのか、私たち個人では何を行えばよいのかを徹底解説します。

賃貸経営を行っているオーナー様や事業を考えている方にとって必要な情報も記載しましたので是非参考にしてください。

現状を理解したうえで将来を予測し、打つべき対策を検討だけでも早いうちにすることが重要です。

目次

1.今の円安は何が原因?円安の仕組みとは

そもそも円安・円高とは、円と一定の外貨(たとえば米ドルなど)との相対的な価値の値動きを表しています。

たとえば、昨日は1ドル=100円だったのが今日になって1ドル=110円になれば、今日なら110円ないと1ドルの価値がないことになり、これが「円の価値が安くなった=円安」という状態です。

海外旅行などの経験があると理解しやすいのですが、実は円やドルなどのお金も常に売買(両替)されており、一般的な商品などと同じく人気の高いお金ほど価値が上がり、ないほどに下がる仕組みになっています。簡単にいえば、この人気の上下が円安・円高に繋がるわけです。

つまり最近の日本の円安は、早い話が「日本円の人気が下がっている(相手通貨の人気が上がっている)」のが原因になっています。

1-1.金利政策の違いとその他要因について

日本円の人気が下がっている原因は、端的にいえば「日本とアメリカの金利政策の違い」にあります。

ご存じのように現在の日本は長く続く不況によって景気の低迷が続いているため、その対策として「低(ゼロ)金利政策」が行われている状況です。

一方で昨今のアメリカでは、後述する理由を背景にインフレ(モノの値段が上がり続ける)傾向になっています。このインフレ傾向を抑えるために、アメリカでは「金利の引き上げ」が行われています。

つまり、ちょうど日本とアメリカで逆の政策が行われている状態です。

その結果、たとえばA銀行では預金の利息が0.1%、B銀行では利息が4%なら、人はどちらにお金を預けるでしょうか?

A銀行は人気がなくなり、A銀行に口座がある人はB銀行にお金を移し替えようとするのが普通です。この理屈が国家単位で行われているのが、現在の円安の背景となっています。

1-1-1.新型コロナウィルス

アメリカのインフレ理由の一つは、昨今の新型コロナウィルスです。

コロナによって物流の停滞、つまり供給の不足が起き、これによって物価が上がっています。日本でもコロナ初期の頃には「マスク不足」が起き、これによってマスクの値段が高騰しましたが、これと同じ理屈です。モノによっては、まだまだアメリカの供給不足は続いています。

合わせて、アメリカではコロナによる景気低迷から脱出するために大型の政策が取られ、これによって2021年から一気に景気が回復しました。景気が良くなればモノが売れやすくなる、しかしそのモノがまだまだ少ない状態...これが、アメリカのインフレ理由の一つです。

1-1-2.ウクライナ情勢

現在でも続くロシアとウクライナの情勢も、アメリカのインフレ理由の一つになっています。

簡単にいえば、戦争が起きれば供給の元となる輸出が滞るのが理由です。また戦争に物資が優先的に投入されるようになるため、この理由でも供給が少なくなります。

まとめると、新型コロナによって供給不足が起こり、ウクライナ情勢によって供給不足に拍車がかかる中で、景気だけが急回復してインフレ状態になったため、今度はインフレを抑えるために金利を上げた結果、日本との金利差が生まれ、そして昨今の円安になったのが背景です。

2.為替の変動(円安)が与える影響

すでに多くの方が感じていると思いますが、円高・円安などの為替の変動というのは、国民の生活にも直結するものです。

少しくらいの変動なら企業が努力して効果を吸収しますが、一定レベルを超えると吸収しきれなくなって実際の価格に影響を及ぼします。実際にどのような影響があるのか、ぜひその基本を知っておきましょう。

2-1.為替が変動するとどうなるか

たとえば、昨日まで1ドル100円だったのが今日になって1ドル200円になる中、1冊10ドル(1000円)の本があるとします。

この円安の中では、昨日までは1冊1000円で購入できたのに、今日からは2000円が必要となるわけです。逆に昨日までは1冊10ドルの本は、今日からは5ドルで購入できることになります。ドルで見ると有利ですが、円で見ると不利という状況です。

つまり円安という状況は、輸入して販売する場合には不利に働き、輸出して販売する場合には有利に働きます。もちろん円高の場合は、効果が逆です。日本の消費者目線に立つと円安は、輸入した海外モノを購入する場合は割高になりやすいという点を覚えておきましょう。

2-2.生活への実際の影響は?

財務省の2020年「貿易統計」によると、最近の日本は全体的に見れば輸出額と輸入額は、ほぼ同額です。

しかし一方で、農林水産省の発表によると、令和3年度の日本の食料自給率は生産額(金額)ベースで63%、カロリーベースでは38%となっています。また経済産業省の発表によると、日本のエネルギー自給率は2018年時点で11.8%という結果です。モノによっては、まだまだ日本は輸入頼りといえます。

このため昨今の円安は、幅広く日本の物価上昇を招いているのが実情です。

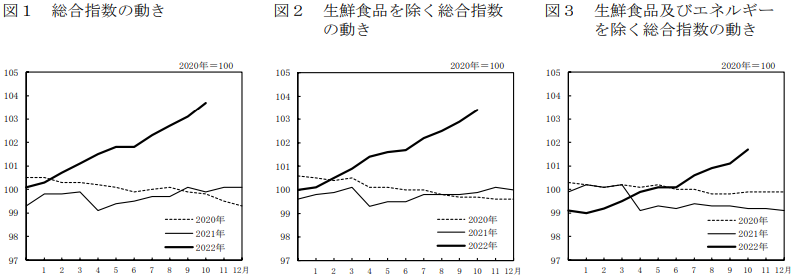

実際、総務省統計局の2022年10月「消費者物価指数」によると、以下のような結果になっています。

出典:総務省統計局2022年「消費者物価指数」

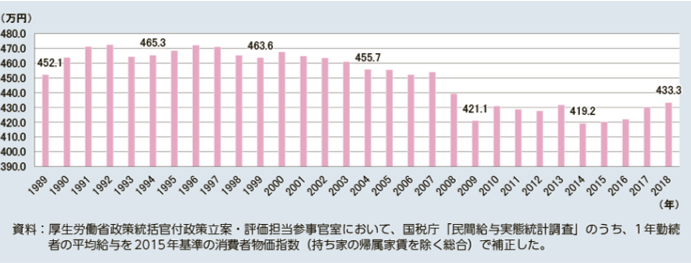

しかし一方で、厚生労働省の令和2年「厚生労働白書」によると、日本の平均給与は過去30年間上がっていないどころか下がっています。収入が増えない中で物価上昇によって支出だけが増えれば、それだけ生活の圧迫に繋がるのは明らかです。

平均給与(実質)の推移(1年を通じて勤務した給与所得者)

出典:厚生労働省 令和2年版「厚生労働白書」

かといって、円安の中で物価が上がらなければ、それはそれで問題になることも少なくありません。

輸入という原価は確実に上昇している中、それを価格に転嫁しなければ(できなければ)、その企業は円安倒産することもあります。もちろん物価を上げれば、それだけモノが売れにくくなる可能性がありますから、どちらにせよ円安は企業や会社員の未来を不安なものにしがちです。

さらに、収入が増えない中で支出が増えれば実質賃金が下がるため、従業員が(他国へ)転職してしまうこともあります。建設業など、一定の職人や専門職の確保が必要な場合は、それを防止するために給料を上げざるをえないこともありがちです。すると、給料の上昇分を料金(建設業なら建築費など)に転化することになり、さらなる物価上昇に繋がります。このように、直接的な輸入に関係がなくても物価上昇に繋がることも多いという点を、しっかり知っておきましょう。

3.円安に対する対策

円安は日本国内全体にモノの値上がりや、それに伴う消費意欲の減退など、様々な影響を及ぼします。

それだけに、国としても様々な対策を行っていますが、国任せというのも不十分です。ぜひ国の政策も知りつつ、個人でもできる対策を取っていきましょう。

3-1.国が行っている対策

円安への国としての対策は、多岐に渡っています。

そもそもの為替への介入をはじめ、危機に強いエネルギーや食料品の供給体制の構築など、まさに国だからこそできる対策も少なくありません。その一方で、直接的に国民に向けた対策もありますので、その代表的なものを知っておきましょう。

3-1-1.激変緩和措置

モノの急激な値上がりを防止するため、いくつかの品目に国が補助金を出しています。

今のところ「燃料油(ガソリンなど)・電気・水道」などが対象ですが、今後は品目が増えていくかもしれません。

一方で、補助の終了時期が不透明な点には注意が必要です。

3-1-2.Go to キャンペーン(全国旅行支援)

すでに利用された方もいるでしょうが、「go to トラベル」「go to イート」などの名称で行われている観光需要などを喚起するための対策です。

簡単にいえば「大きめの割引制度」なので、該当する業界にはおおむね歓迎されている一方、予算が限られています。トラベルのほうは割引率を小さくしつつ2023年以降も行われる予定ですが、そもそも旅行や外食などをしない・できない方には恩恵を受けられない支援です。

3-1-3.中小企業向け賃上げ促進税制

これは簡単にいえば、一定の中小企業が従業員の給与を増やした場合、増やした額の最大40%を減税するという制度です。令和3年から「所得拡大促進税制」としてあった制度ですが、令和4年になって拡充されています。これによって少なくとも企業は、従業員の給与を増やしやすくなったはずです。

国も色々とやっているのは確かですが、これらだけでは不十分な可能性もあるので、なるべく個人でも何らかの対策を取っておくことをおすすめします。

3-2.個人でできる対策

円安という局面において多くの方が取る対策といえば、やはり「節約」が基本です。これはこれで一つの正解ではありますが、どうしても節約には限度があるので、これだけでは不十分といえます。ここはぜひ、新たな対策にも目を向けていきましょう。

3-2-1.資産の移し替え・資産運用

たとえば円とドルを比べた場合、円が安くなる場合は逆にドルは高くなります。

ならば資産の半分をドル(外貨預金)に移し替えておけば、それだけで為替分の損は軽減できますし、今ならドルの高金利も得られる形です。また預金ではなく海外の債券や株式などで資産運用する方法もあります。この機に、「日本円しか持っていないのはリスク」と考えましょう。

3-2-2.副業や賃貸経営などによる年収アップ

必ずしも物価が上がることは悪ではなく、それに伴って収入が上がっていない点が問題といえます。

企業に勤めているだけでは収入が上がらないなら、副業などで自主的に年収を上げることも円安対策として効果的です。相応の資産はあるけど外貨は怖いという方なら、年収アップを兼ねて後述する賃貸経営を始めるのも良いかもしれません。

4.賃貸事業における注意点と影響

昨今の円安は日本全体に幅広く影響を及ぼしており、それは賃貸事業でも同じです。

このため新規に始める方も既存の事業者も、円安の影響をしっかり理解しておくことが大切といえます。そのうえで、賃貸経営を通して円安への対策としていきましょう。

4-1.円安による建築費への影響

一般財団法人、建物物価調査会の2022年10月「建物物価建築費指数」によると、最近の建築費は以下のように推移しています。

出典:建物物価調査会2022年「建物物価建築費指数」

新型コロナが始まった頃から上昇を続けていますが、最近では円安の影響もあって拍車がかかっている状態です。

ただ、このような上昇が延々と続くはずもなく、専門家からは高止まり感もあるとされています。

しかし、上昇が落ち着いても大きく下落するとも考えにくいのが物価の基本です。建築が遅くなるほど不利になりかねませんから、新築だけでなく老朽化物件の建て替えも含めて、判断を急いだほうが良いというのも一つの見方です。

4-2.円安による金利の影響

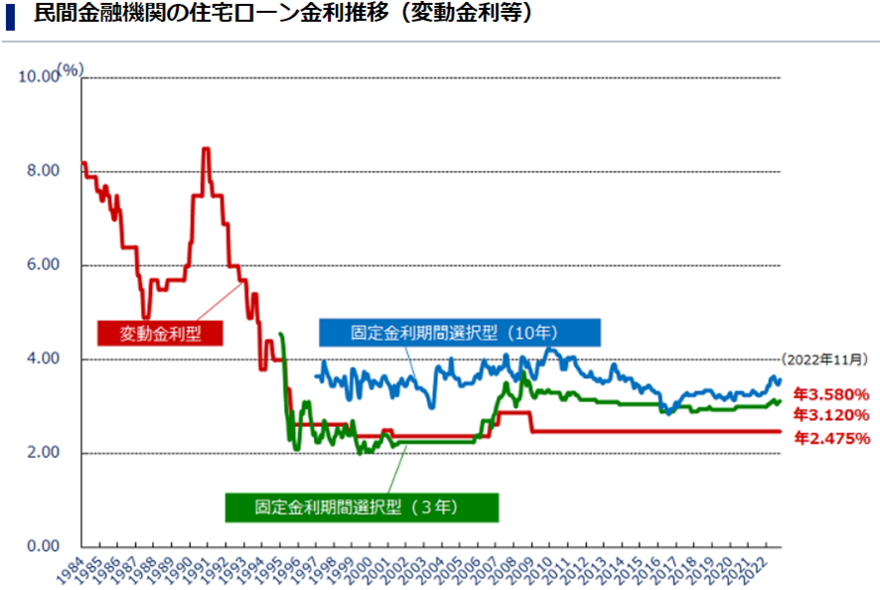

住宅金融支援機構(フラット35)の2022年11月「民間金融機関の住宅ローン推移」によると、最近の金利は以下のように推移しています。(賃貸経営で使うアパートローンとは、金利は違いますが金利の値動きはほぼ同じです)

出典:住宅金融支援機構2022年「民間金融機関の住宅ローン推移」

幸いにも、まだローンについては円安の影響はほとんど現れていません。とはいえ、固定金利の上昇が少し見て取れますから、注意が必要です。ローンを借り入れる時期(賃貸経営を始める時期)が遅くなるほど金利が上がっている可能性がありますから、この観点でも判断を急いだほうが賢明かもしれません。なお、2022年12月20日に日銀は、長期金利操作の許容変動幅をプラスマイナス0.25%から0.5%に引き上げると表明しました。このことから金利は上がる可能性がかなり高いといえます。十分に注意・警戒しておきましょう。

4-3.円安による消費意欲の減退の影響

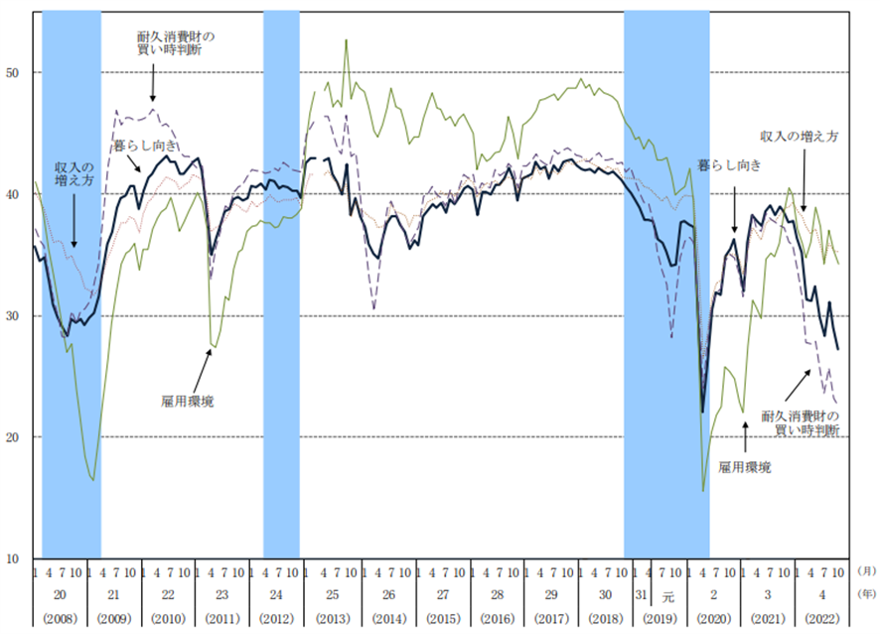

内閣府の2022年「消費動向調査」によると、消費者の意識指標は以下のように推移しています。

消費者態度指数を構成する消費者意識指標

出典:内閣府2022年「消費動向調査」

新型コロナ初期に比べれば多少の改善は見られますが、昨今の円安によってまた落ち込んでいるのが見て取れます。収入が増えない中でモノの値段が上がれば当然であり、おのずと家賃に回せるお金も減ってしまう可能性が高いのが基本です。しかし一方で、あらゆるモノの値段が上がるインフレ下では、家賃も値上げしやすい側面も確かにあります。頼れる不動産業者にも相談しながら、消費者の需要と意向を十分に調査し、時代に合った賃貸経営を始めましょう。

5.この時期だからやるべきことは?

コロナやウクライナ情勢を背景にした今回の円安の影響は、まだまだ悪化する可能性が高いほどです。このような状況下では、行動や判断が遅くなるほど不利になりかねません。まずは、個人でもできる対策である資産の移し替えや資産運用、副業、賃貸事業などは、早めに検討だけでもしておくべきといえます。ファイナンシャル・プランナーや不動産業者にも相談して、この急激な円安を乗り越えていきましょう。

■監修者プロフィール

株式会社優益FPオフィス 代表取締役

佐藤 益弘

マイアドバイザー®

Yahoo!Japanなど主要webサイトや5大新聞社への寄稿・取材・講演会を通じた情報提供や、主にライフプランに基づいた相談を顧客サイドに立った立場で実行サポートするライフプランFP®として活動している。

NHK「クローズアップ現代」「ゆうどきネットワーク」などTVへの出演も行い、産業能率大学兼任講師、日本FP協会評議員も務める。

【保有資格】CFP®/FP技能士(1級)/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/住宅ローンアドバイザー(財団法人住宅金融普及協会)/JーFLEC認定アドバイザー(金融経済教育推進機構)

注目のハッシュタグ

お悩みから探す

カテゴリから探す

人気記事ランキング