【令和5年の簡易生命表を読み解く!】 今後の賃貸経営でカギとなる高齢化の実情とは!?

公開日: 2024.10.15

最終更新日: 2025.07.28

厚生労働省から、令和5年の「簡易生命表」が発表されました。

簡易生命表は、平均寿命など、高齢化に関する重要なデータが満載です。

人生100年時代を迎えた今、最新データに基づいて、賃貸経営に与える影響についてお伝えしたいと思います。

1.簡易生命表とは?

生命表とは、各年齢の人が一年以内に亡くなる可能性(=死亡率)や、各年齢の人が平均して何年生きられるか(=平均余命)などを表したものです。

中でも、0歳の平均余命は平均寿命といわれ、国の保健福祉水準を総合的に示す指標である他、

この寿命の上昇によって「人生100年時代」と呼ばれるようにもなっています。

生命表は厚生労働省によって作成・公表されており、簡易生命表の他に、完全生命表もあります。

具体的には、完全生命表は国政調査などを基に5年に1度の頻度で作成されており、簡易生命表は人口動態統計月報年計などを基に毎年作成されているデータです。

名称からも想像できる通り、5年に1度の完全生命表を補完する性格があるのが、簡易生命表です。

私たち実務家FPは、長年、毎年公表されているこの簡易生命表をライフプラン作成の資料として活用しています。

1-1.簡易生命表の具体的な内容は?

簡易生命表に記載されている具体的な内容は、以下の通りです。

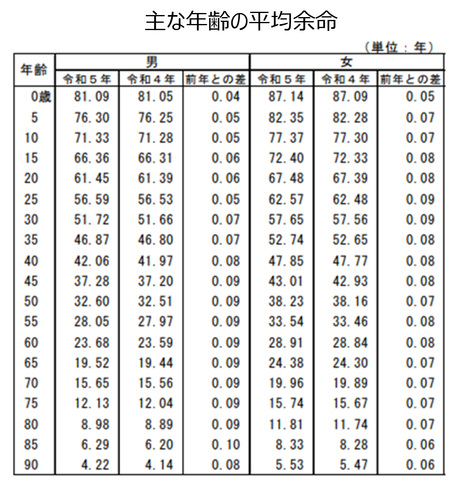

1:主な年齢の平均余命

主な年齢の平均余命、平均寿命の年次推移、平均寿命の前年との差に対する死因別寄与年数

2:寿命中位数等生命表上の生存状況

生命表上の特定年齢まで生存する者の割合の年次推移、寿命中位数と平均寿命の年次推移

3:平均寿命の国際比較

4:主な国の平均寿命の年次推移(男女別)

5:死因分析

死因別死亡確率、死因別死亡確率の年次推移、特定死因を除去した場合の平均余命の伸びの推移

6:令和5年簡易生命表(男女別)

土地オーナー・賃貸オーナーなら最低限、最初に記載されている

「主な年齢の平均余命」を確認しておくことをおすすめします。

2.今回の簡易生命表の中身は?

令和5年の簡易生命表によると、最新の「主な年齢の平均余命」は、以下のようになっています。

出典:厚生労働省 令和5年「簡易生命表」

一般的に高齢者の仲間入りと見られるであろう60歳の部分を見てみると、男性で23.68年、女性で28.91年となっています。

つまり60歳の方であっても、まだ今後20年以上は生存する可能性が高いということです。

65歳の部分でも、男性で19.52年、女性で24.38年となっていますから、やはり20年程度は生存する可能性が高いことがわかります。

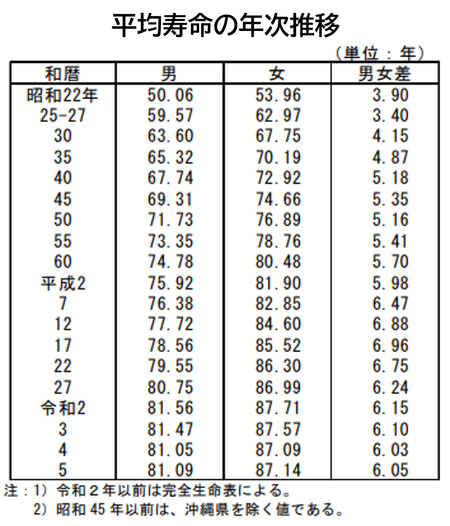

平均寿命(0歳の平均余命)の年次推移については、以下のような結果です。

出典:厚生労働省 令和5年「簡易生命表」

この通り、昭和初期の頃は男女ともに50~60歳程度だった平均寿命は、その後はほぼ上昇の一途となっており、今ではおよそ男性で81歳、女性で87歳まで生きる傾向です。

今後の動向は未知数ではありますが、これまでの推移を見る限り、今後も基本的には上昇=長寿化するのではないかと思われます。

現在は、既に人生100年時代であり、少子高齢化でもある時代です。

今後、相対的にも絶対的にもますます高齢者は増えるでしょうし、寿命もまだまだ伸びると思われます。

このように未来の高齢化が鮮明に見える状況において、高齢者を無視することは、ビジネスチャンスを失うばかりか、一つのリスクですらあるかもしれません。

長寿化の現状と課題を正しく理解して、今後の賃貸経営に活かしていきましょう。

2-1.高齢化がもたらす代表的な課題とは?

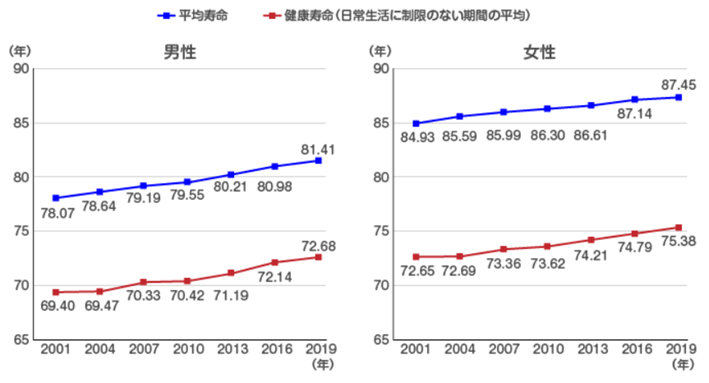

少し古い情報ですが、厚生労働省の2019年の「e-ヘルスネット」によると、健康的に日常生活を送れる平均的な限界年齢(=健康寿命)は、以下のようになっています。

出典:厚生労働省 2019年「e-ヘルスネット」

先ほどもお伝えした通り、生存しているか否かという観点でいえば、男性は81歳、女性は87歳頃まで生存する傾向です。

しかし「健康的な生活を送れる限界年齢」で考えると、男性は72歳、女性は75歳頃までという結果になっています。

つまり、この年齢を超える頃になれば、誰もが相応に「健康上の問題による日常生活における制限」が出てくるのが厳しい現実です。

人間は誰でも最後には一定期間、このような状況に陥ってしまうもの...とも言えるかもしれません。

土地オーナーや賃貸オーナーにとっての高齢化による代表的な課題といえば、「判断力や思考力などの低下」が挙げられます。

ひいては意思決定や意思疎通がスムーズに、正しくできるとは限らない点です。

むしろ、段々とできなくなる可能性のほうが高いともいえます。そうなれば当然に、今後の取引や事業に多大な影響が出てくるでしょう。

また、土地オーナーや賃貸オーナーだけでなく、当然に入居者も年を取ります。

入居者の高齢化は、一般的にもイメージされがちな孤独死や住民とのトラブル増加などに加えて、

最近では老後資金の準備不足などによって困窮し、家賃が払えなくなるケースも珍しくありません。

3.土地オーナー・賃貸オーナーに与える影響は?

先ほども触れた通り、土地オーナーや賃貸オーナーが高齢になると、満足な経営ができなくなっていく可能性が出てきます。

オーナー≒経営者の判断が誤っていたり、正確な意思疎通ができなくなったりすれば、賃貸経営に悪影響を及ぼす可能性が非常に高いでしょう。

合わせて、高齢になると「ローンが組みにくくなる」という難題も出てくるはずです。

経営面だけでなく、土地オーナーや賃貸オーナーなら基本的に「相続対策・資産承継対策」が必要になるでしょう。

これにも影響を及ぼす可能性があります。

相続対策・資産承継対策には相応の時間が必要になるものですが、その時間が満足になかったり、対策上の判断や意思疎通を誤ったりするかもしれません。

これは相続税という税金面への対策についても同様です。

賃借人が高齢になれば、「入居上のトラブルが増える」可能性が高くなります。

モノや設備を壊しやすくなるのはまだしも、他の入居者とのトラブルが怖いところです。

高齢度合によっては働いてお金を稼ぐことが困難ですから、準備していた老後資金が枯渇するなどで、「家賃が支払えなくなった時の対処が難しい」点も課題になります。

最終的には「孤独死」も大きな課題ですし、当人の事情によっては「親は当然に、子供や親戚などの身内がいない、いても繋がりがない」可能性もあるでしょう。

最近では少子高齢化にも直結する「未婚化」も騒がれていますから、先々は尚更かもしれません。

3-1.土地オーナー・賃貸オーナーが考えておくべき対策について

結論として、高齢化への対策は「本人が自力で何とかするには限度がある」のが基本です。

よって高齢化への対策の基本は、「周囲に助けてもらえる環境を作っておく」ことになります。

土地オーナーや賃貸オーナーなら、まずは「経営をどうするか?」考えることです。

今までご本人一人で経営してきた人は、まずは配偶者や子供など家族に経営に参加してもらい、御本人が元気なうちに経営ノウハウなどを伝えておくことが大切でしょう。

もしオーナーが未婚なら、法人化して頼れる人材を見つけて育て、事業承継の準備をすると良いでしょう。

不動産業者を筆頭とした「頼れる第三者を味方に付けておく」ことも重要です。

特に全国展開しているような大手の不動産業者なら、倒産の心配が限りなく低いうえに若い人材も豊富ですから、オーナーが高齢になっても安定的に支えてくれると思われます。

頼れる不動産業者などを味方に付けておくことは、合わせて「高齢入居者への対策」にも繋がります。

そのような不動産業者に「賃貸管理」を依頼しておけば、入居中のトラブルから家賃の集金に至るまで、さまざまな問題に的確に対処してくれるはずです。

他に、高齢入居者への対策として「サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)への経営転換」が挙げられます。

バリアフリーへの改修や安否確認・生活相談などのサービスなど、相応の準備が必要になりますが、サ高住は現在、国が推奨している不動産です。

今後も含めて、助成金や補助金・税金優遇などのさまざまな優遇が期待できます。

今後の経営戦略を練る際には、優先的に検討してみましょう。

4.賃貸経営の方針に関して家族で共有しておくためにも、プロを味方に付けておこう!

令和5年の簡易生命表でも示されている通り、未来の高齢化が鮮明に見える状況です。

そして高齢化への対策は、「周囲に助けてもらえる環境を作っておく」ことにあります。

家族とともに、できれば不動産業者など頼れるプロの第三者にも助けてもらえるよう、今のうちに関係構築を始めておきましょう。

■監修者プロフィール

株式会社優益FPオフィス 代表取締役

佐藤 益弘

マイアドバイザー®

Yahoo!Japanなど主要webサイトや5大新聞社への寄稿・取材・講演会を通じた情報提供や、主にライフプランに基づいた相談を顧客サイドに立った立場で実行サポートするライフプランFP®として活動している。

NHK「クローズアップ現代」「ゆうどきネットワーク」などTVへの出演も行い、産業能率大学兼任講師、日本FP協会評議員も務める。

【保有資格】CFP®/FP技能士(1級)/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/住宅ローンアドバイザー(財団法人住宅金融普及協会)/JーFLEC認定アドバイザー(金融経済教育推進機構)

注目のハッシュタグ

お悩みから探す

カテゴリから探す

人気記事ランキング