人口・世帯数の見通しから考える不動産運用のポイント ~人口・世帯数の推移と見通し~

公開日: 2022.10.31

最終更新日: 2025.10.06

今回は、人口及び世帯数に関しての研究機関による今後の見通しをベースに、今後の不動産運用についてどのような点について留意すべきか、をご説明します。

俯瞰的に見ると、少子高齢化、婚姻率の低下にコロナ禍が拍車をかけ、この国の人口は減少傾向にありますが、世帯数は多少異なった傾向があります。

また、ミクロな視点で見ると、少し違う姿もわかってきます。

鳥の目から虫の目へ、少し目線を変えて見ていきましょう。

1.総人口の推移 ~人口は減っていく(死亡率、出生率)

まずは日本の人口の将来予測から都道府県ごとの将来予測を見ていきます。

またその要因に関しても分析していきます。

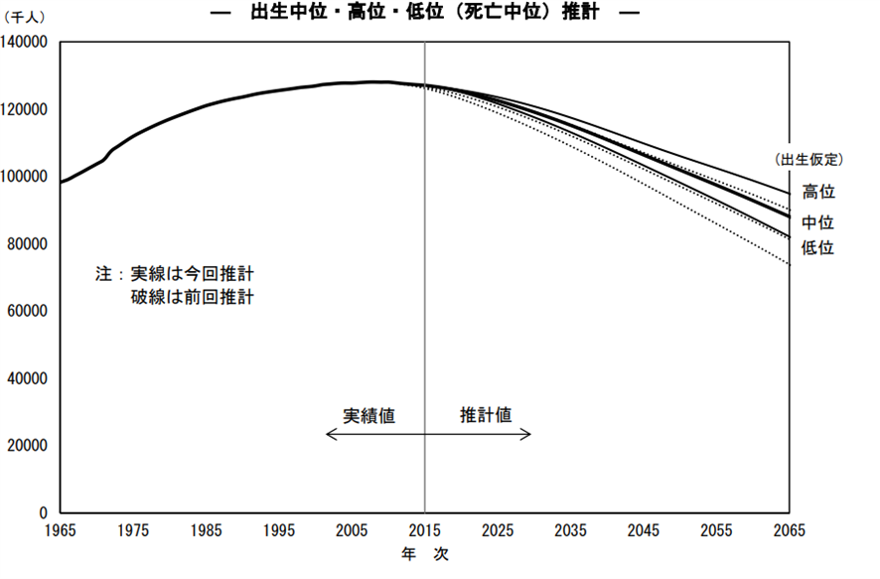

1-1.日本人口の将来推移予測

日本の将来推計人口(平成 29 年推計) 平成 28(2016)年~平成 77(2065)年

によれば、2065年までの我が国の人口の推移は以下のようになっています。

同資料によれば、死亡率、出生率とも高・中・低位のうち「中位」で推移する前提に立つと、2025年以降、5年ごとの人口はおおよそ以下の通りになると推定されます。

|

総人口(単位:1000人) |

|

|

2025年 |

125,554 |

|

2030年 |

119,125 |

|

2035年 |

115,216 |

|

2040年 |

110,919 |

|

2045年 |

106,421 |

|

2050年 |

101,923 |

|

2055年 |

97,441 |

|

2060年 |

94,437 |

|

2065年 |

89,736 |

1-2.都道府県ごとの予測

また、『日本の地域別将来推計人口』(平成30(2018)年推計)によれば、平成27年(2015年)を100とした場合の、2030年および2045年の都道府県の人口の指数値は以下の通りです。(抜粋)

|

2030年 |

2045年 |

|

|

北海道 |

89.0 |

74.4 |

|

秋田県 |

79.6 |

58.8 |

|

東京都 |

102.7 |

100.7 |

|

神奈川県 |

97.9 |

91.1 |

|

愛知県 |

98.3 |

92.2 |

|

新潟県 |

88.2 |

73.7 |

|

京都府 |

93.1 |

81.9 |

|

大阪府 |

93.5 |

83.0 |

|

広島県 |

94.6 |

85.4 |

|

高知県 |

84.4 |

68.4 |

|

福岡県 |

97.1 |

89.3 |

|

沖縄県 |

102.5 |

99.6 |

さらに東京都について、時系列で2045年までの人口を5年単位で見ていくと、

|

年 |

2020 |

2025 |

2030 |

2035 |

2040 |

2045 |

|

人口(1000人) |

13,733 |

13,846 |

13,883 |

13,852 |

13,759 |

13,607 |

となっています。

つまり、2030年までは微増を続ける、それ以降減少に転じるものの、2045年時点では2020年比で微減にとどまると思われる、ということになります。

ただし、この調査は新型コロナウイルスの発生前に行われたものなので、その影響を考慮する必要があります。

1-3.国勢調査の実勢

将来の推移はともかく、新型コロナウイルスの影響をある程度反映した統計が、2020年10月1日時点の実勢を調査した「令和2年国勢調査」です。

この時点で新型コロナウイルスはわが国でも猛威を振るい、同年夏の東京五輪が翌2021年に延期されたものの、世相はいったん落ち着きを見せていた時期です。

そして、「日本の将来推計人口(平成 29 年推計) 平成 28(2016)年~平成 77(2065)年」では125,325(千人)と推計されていた我が国の2020年時点の人口ですが、「令和2年(2020年)国勢調査」によれば、同年10月時点で126,146(千人)と、わずかに上振れています。

1-4.コロナの影響

ちなみに新型コロナウイルスに関しては、国立社会保障・人口問題研究所による「新型コロナウイルス感染拡大と人口動態-次期推計基準年前後の状況-(令和3年(2021年)6月25日)発表」によれば、以下のまとめと考察がなされています。

- 新型コロナによる死亡発生は3,466人、2020年の死亡総数の減少は前年比8,466人減。

- 高年齢(65歳以上)での肺炎による死亡は前年比16,817人の減少。

- 2020年は「令和2年(2020年)2月婚」増の後、急減。- 1回目緊急事態宣言下の5月に落ち込み。 2020年5月以降回復傾向を示していたが、2021年4月に再び落ち込む。

- 1回目の緊急事態宣言下の妊娠抑制によると見られる2021年1月の出生数の落ち込み・ はその後回復し、2021年4月には中位推計水準に。ただし出生に先行する妊娠届出数によれば、2021年8月で中位水準維持は困難か。

大雑把に言ってしまうと、死亡数、出生数ともコロナ禍前の見込みを下回った、特に出生数は大幅減、というところでしょうか。

1-5.婚姻率と出生率

もう少し詳しく、人口の増減の要因を見ます。

例えば、人口の増減に大きな影響を与える要因に、「婚姻件数」「出生件数」があります。

厚生労働省の人口動態統計から、コロナ禍に巻き込まれた2020年を含む近年の両件数を見てみます。

- 婚姻件数

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

婚姻件数

620,707

606,952

586,481

599,007

525,507

前年比(%)

-2.3

-2.2

-3.3

2.1

-12.2

- 出生件数(確報ベース、日本に住む日本人のみの件数)

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

出生数

977,242

946,146

918,400

865,239

840,835

前年比(%)

-2.8

-3.2

-2.9

-5.8

-2.8

また、上記に「日本に住む外国人」「外国に住む日本人」を加えた出生数の速報(2022年2月25日発表)では、2020年の872,683人から2021年は842,897人と3%超の減少となり、減少傾向に歯止めがかかっていません。

さらに、こちらも速報ベースですが、21年の死亡数は20年比約6.7万人増の約145万人。出生から死亡を引いた自然増減は60.9万人減となり、減少幅が初めて60万人を超えました。

なお、これらのコロナ禍の影響が今後の人口動態にどれほど影響を与えるかはまだ判断できません。コロナ禍がいつ、どのような形で収束し、未来に向けての人々の気持ちが前向きになるのか。

それを受け、婚姻数、出生数がどのようなタイミングで反転するのか。あるいはしないのか。

マッチングアプリの利用、結婚相談所への登録など、コロナ禍で他者との交わりが希薄になったことに淋しさを感じ、将来への不安とあいまって、婚活する人が増えたという報道もされています。

今後の流れに関してはもう少し時間をかけて状況を見極める必要があります。

2.世帯数の推移

この章では世帯数の将来予測に関してみていきます。

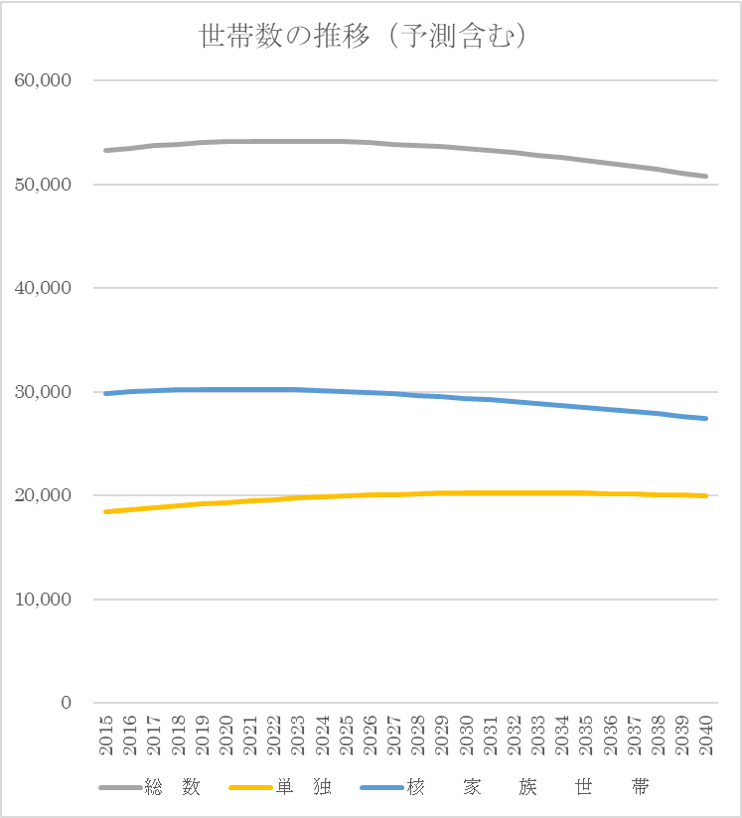

2-1.世帯数の将来予測

国立社会保障・人口問題研究所は『日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)』(2019年推計)および同・全国推計(2018年推計)によれば、我が国の今後の世帯数について、以下の推定がなされています。

1. 世帯数は2035年までに46都道府県で減少を開始

・ 全国の一般世帯総数は2023年をピークに減少に向かう。

・ 世帯数が減少する都道府県数は今後次第に増え、2035年までには沖縄県を除く46都道府県で世帯数が減少する。

2. 平均世帯人員はすべての都道府県で減少

・ 平均世帯人員は2015年から2040年には、すべての都道府県で減少する。

・ 2015年に平均世帯人員が1.99人となった東京都に続き、2040年までに北海道や高知県で平均世帯人員が2人を下回る。

3. 2025年にはすべての都道府県で単独世帯が最多に

・ 2015年に41都道府県で最大の割合を占めていた単独世帯は、2025年にはすべての都道府県で最大の割合を占めるようになる。

4. 65歳以上の世帯主の割合は、2040年には45道府県で40%以上に

・ 65歳以上の世帯主が全世帯主に占める割合は、2030年にはすべての都道府県で30%以上となり、2040年には45道府県で40%を超える。

・ 75歳以上の世帯主が全世帯主に占める割合は、2040年には東京都を除く46道府県で20%以上となる。

5. 世帯主65歳以上の世帯における単独世帯の割合は、2040年には全都道府県で30%以上に

・ 世帯主65歳以上の世帯に占める単独世帯の割合は、2040年にはすべての都道府県で30%以上となり、15都道府県では40%を超える

これらをまとめると、「平均世帯人員も全国で減少を続け、3年後には単独世帯が全都道府県で最も多くなり、65歳以上が世帯主である世帯が4割を超え、世帯数も2023年をピークに緩やかに減少に転じる」という推定となります。

関連記事

2-2.世帯の内容を分析する

世帯の内容別の推移について、少し詳しく分析してみます。

『日本の世帯数の将来推計(全国推計)』(2018(平成30)年推計)

『日本の世帯数の将来推計(全国推計)』(2018(平成30)年推計)

核家族世帯:夫婦のみ、および夫婦と子による世帯

単位:1000世帯

核家族世帯の減少を上回る勢いで単独世帯が見込みを上回っています。

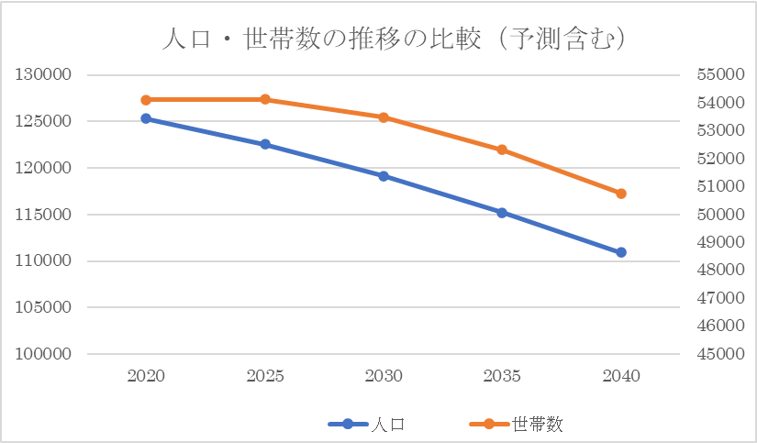

人口:日本の将来推計人口(平成 29 年推計)左軸・単位1,000人

人口:日本の将来推計人口(平成 29 年推計)左軸・単位1,000人

世帯数:日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計) 2019(平成31)年推計

右軸・単位1,000世帯

まず、人口は2015年の時点で減少傾向に突入しているのですが、世帯数は2023年をピークに減少に向かうと予測されています。

つまり、人口が先に減り、8年ほどして世帯数が減り始める、ということです。

都道府県別のデータもありますので、東京都と鹿児島県について見てみます。

|

|

|

2020年 |

2025年 |

2030年 |

2035年 |

2040年 |

|

日本の将来推計人口 |

人口 |

125,325 |

122,544 |

119,125 |

115,216 |

110,919 |

|

日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計) 2019(平成31)年推計 |

世帯数 |

54,107 |

54,116 |

53,484 |

52,315 |

50,757 |

|

|

単独世帯数 |

19,342 |

19,960 |

20,254 |

20,233 |

19,944 |

|

|

同 東京都 |

3,290 |

3,367 |

3,406 |

3,412 |

3,374 |

|

|

同 鹿児島県 |

261 |

261 |

260 |

256 |

247 |

|

|

夫婦のみ世帯数 |

11,101 |

11,203 |

11,138 |

10,960 |

10,715 |

|

|

同 東京都 |

1,188 |

1,220 |

1,244 |

1,261 |

1,271 |

|

|

同 鹿児島県 |

174 |

170 |

163 |

154 |

143 |

|

|

夫婦と子の世帯数 |

14,134 |

13,693 |

13,118 |

12,465 |

11,824 |

|

|

同 東京都 |

1,606 |

1,611 |

1,593 |

1,557 |

1,517 |

|

|

同 鹿児島県 |

172 |

161 |

149 |

138 |

127 |

|

|

ひとり親と子の世帯数 |

5,020 |

5,137 |

5,141 |

5,074 |

4,924 |

|

|

同 東京都 |

549 |

580 |

597 |

605 |

603 |

|

|

同 鹿児島県 |

70 |

69 |

67 |

64 |

61 |

|

|

平均世帯人員 |

2.26 |

2.19 |

2.15 |

2.11 |

2.08 |

|

|

同 東京都 |

1.95 |

1.92 |

1.89 |

1.88 |

1.88 |

|

|

同 鹿児島県 |

2.13 |

2.08 |

2.04 |

2.01 |

2 |

世帯数に関しては、現時点では「全体としては2040年に向け緩やかに下降していくが、単独世帯はほぼ横ばいを維持する」といえそうです。

しかし東京都だけを見ると、2040年に向けて単独世帯、夫婦のみ世帯、ひとり親と子の世帯はむしろ増えていく、という興味深いデータになっています。

また、一つの都道府県の中でも、人口増加地域と減少地域がいっそう顕著になってくることにも留意が必要です。

たとえば愛知県です。国立社会保障・人口問題研究所が2018年に公表した市町村別推計人口によると、2045年に向け、名古屋市近郊の尾張東部地域や産業が集積する西三河地域などで当面人口増加が続く一方で、三河山間地域や知多半島南部などで人口減少が急速に進むことが見込まれています。

3.まとめ

ここまで見てきたように、人口・世帯数とも減少の流れが続く可能性は強いと言えましょう。

そして人口が先に減り、8年ほどして世帯数が減り始める、ただし都市部と地方の地域差は大きく、全国が同じペースで減少していくわけではありません。

賃貸物件を建て、経営するとなると通常、数十年規模での収支を想定することが必要になってきます。

2040年、2050年の街や住宅の姿をイメージすることは容易ではありませんが、人はどこかに住まなければ生活はできませんし、少なくとも都市部においては、世帯数はほぼ横ばいで推移するという予測も出ています。

景気にさほど左右されず、安定的な一定の賃料収入を期待できる不動産の投資先としての魅力は今後も変わらないだろうと考えます。

ただし、今後は今まで以上に、「どこに物件を建てるか」あるいは「どこの物件を買うか」を綿密に検討する、いわゆるエリアマーケティングの意識を強く持つことが望まれます。

国や自治体の施策や統計などからの情報収集を怠らず、長期的視野に立って人気のあるエリアや物件の姿を意識し、プロフェッショナルの意見を十分に参考にしたうえで不動産投資を行うこと、それが最も肝要です。

動画で分かる!

エリアマーケティングレポート

注目のハッシュタグ

お悩みから探す

カテゴリから探す

人気記事ランキング