【アセトラ】相続対策でも活かせる 法人化したほうが良い条件

最終更新日: 2024.01.12

不動産投資(賃貸経営)が軌道に乗ってきて、課税所得が900万~1000万円となってくると、法人化を考えるようになります。一方、法人設立時もその後の法人の維持にも、コストや手間がかかります。

そこまでして法人化すべきだろうか?と考える人もいるでしょう。

今回は、どんな大家さんが法人化を検討するケースが多いのかを考えていきます

専業大家さんにもサラリーマン大家さんにも共通する部分となってきますので、ぜひ参考にしてください。

■この記事のポイント

法人化したほうが良いのは次のような人です。

・将来にむけ、事業を拡大したいと考えている人

・いずれ来る相続に計画的に対策していきたい人

・認知症対策をしたい人

1.事業を拡大したいと思っている人

事業規模が大きくなると、法人のほうが個人事業主より税率の面で有利になることは前回のコラムでお伝えしました。

節税効果が大きい=手元に資金をたくさん残せるとなれば、コストをかけても法人化を選択する意味は大きいでしょう。

まずは、課税所得が900万円を超えていることが法人化を考える基準になります。

しかし、現在は課税所得が900万円に満たない、または不動産賃貸業を始めたばかりであっても、「今後事業を拡大していきたい」と考えているのであれば、法人化を検討する価値はあります。

例えば、1棟、また1棟と買い増していこうとするとき、個人の自己資金だけでは賄えません。事業を拡大しようとするときは、積極的に融資を利用することになります。また融資を使うからこそ、事業も大きくなります。

融資を受けるには金融機関の審査があります。もちろん、個人でも融資は受けられますが、年収の 〇倍など、上限があります。

一方、法人は登記で会社情報が開示されていることや会計処理のルールが個人よりも厳密であることなどから、個人より信用力が高く、審査において有利になります。

加えて、融資を利用する際は、連帯保証人が必要になります。個人事業主なら配偶者など家族に連帯保証人になってもらうでしょうが、法人なら代表者の自分が連帯保証人になれるという点も強みです。

これらの理由から、すでに課税所得が900万円を超えている人だけではなく、近い将来900万円を超えそうな人も、これから事業を拡大していこうという人も、法人化した方が良いといえます。

早くに法人を作ってしまえば、それ以降は法人名義で物件の購入をしていくでしょうから、個人から法人に移す必要もなくなり、結果的に所有権の移転に伴う登記費用などのコストの節約にもなります。

2. いずれ来る相続対策をしたい人

不動産賃貸業を営む個人が亡くなり、主な相続財産が不動産だけ、となると分割が難しくなり、もめる原因となるかもしれません。しかし、法人であればその株式を分けることができます。

いずれ来る相続に備え、計画的に準備してきたい人は法人化も選択肢になります。

2-1.不動産賃貸業の法人化のパターン

これまでのコラムでも触れてきましたように、個人事業主であっても、その保有資産は、同じ1億円なら現金で持つよりも他人に賃貸している不動産のほうが相続時の評価を大きく下げられます

一方、不動産賃貸業を法人化することで個人の場合とはまた違った対策ができます。

相続対策もそうですが、その法人で働く家族がいれば給与を支払うことができるなど、未来の相続の前に、現在の節税ができることも重要なポイントです。

では話を相続対策に戻し、まずは不動産賃貸業の法人化の3つのパターンを見ていきましょう。

・管理型・・・メンテナンスや集金などの管理業務を法人に委託する

・転貸型(サブリース)・・・法人がオーナーから不動産を一括で借り上げる

・所有型・・・法人が不動産を所有し、自ら賃貸業をする

管理型

不動産のオーナーは個人のまま、管理会社を作って物件の管理をします。

家賃は個人の収益となり、法人は管理料が収益となります。自分で作った法人だからと言って、自由に管理料を決めていいわけではなく、適正な金額(家賃の5%程度)でなければなりません。

5%程度ということですから、節税効果は限定的です。

転貸型(サブリース)

不動産のオーナーは個人のまま、法人が一括で借り上げてサブリース会社が賃借人に転貸します。

法人は利益の分を差し引いてオーナーに家賃を払います。オーナーに払われる家賃の相場は80~90%といいます。差額分が法人の収益となります。

管理型より法人の収益は多くなります。しかし、空室が出た場合もオーナーには家賃を払うわけですからサブリース会社が赤字になってしまうこともあります。その点は注意が必要です。

所有型

所有型とは、個人が所有している不動産を法人に売却し、法人が不動産のオーナーになるという方法です。

土地と建物両方を売却することもありますが、概して土地は高額となるため、一般的には建物のみを法人に売却します。

家賃は建物に帰属するので、売却後の家賃は100%法人の収益となります。個人はオーナーではなくなるので、その後の家賃で資産を増やさなくて済むというメリットがあります。

この法人の株主が事業を引き継ぐ予定の子であれば、親から子へ早期に資産を移すことが可能です。子は家賃を貯めておいて、相続発生時に代償分割として他の相続人に渡すこともできます。

代償分割の概要については下記、国税庁のページも参考にしてください。

以上、節税という数字の観点から相続対策に最も有利なのは「所有型」になります。

ただ、一定のノウハウを持つ必要があり、手間や労力=時間も掛かります。

そのような観点からは、「転貸型(サブリース)」「管理型」に分があります。

2-2.所有型の注意点

① 土地の利用について

建物だけ法人が所有する場合は、相当の地代を払うか、土地の無償返還に関する届出が必要です。

無償返還の届出とは、土地を借りている法人が「将来、土地を所有者に無償で返還すると定めています」と届け出ることです。これによって認定課税されません。

詳しくは国税庁のホームページ[手続名]土地の無償返還に関する届出|国税庁 をご覧ください。

② 費用について

法人設立の費用に加えて、不動産の売買に際し、登録免許税、不動産取得税、売買契約書の作成費などがかかります。税金は相続で取得する場合よりも高く設定されています。

また、不動産を法人に売却した時、個人が譲渡所得として課税されるケースもあります。

これら様々な費用を考えても効果があるのか、何年ぐらいでコストを回収できるのかシミュレーションも必要です。

③ 相続対策にならないこともある

「いずれ来る相続に」と言っているのは、法人に不動産を移してすぐに相続が発生すると逆効果になる恐れがあるからです。

通常、法人でも不動産の評価は固定資産税評価額や路線価を使って計算されるのですが、法人が3年以内に取得した不動産は時価評価する、という決まりがあります。そのため、法人に売却してすぐに相続が発生してしまうと、相続対策のつもりだったのに逆効果になるということも考えられます。

80代、90代といった高齢の個人事業主が相続対策の目的で法人化を検討している場合には注意が必要です

そのほか、所有している不動産によっては費用ばかりかかって効果が見込めないということもあるかもしれません。

小規模宅地等の特例の適用だったり、家族の状況だったり、と個別に考えるべきこともあります。

法人化を検討するときには長期のシミュレーションもしたうえで事業計画も立て、不動産のスキームに強い税理士や経験豊富な不動産業者ともよく相談しながら進めてください。

3. 認知症対策をしたい人

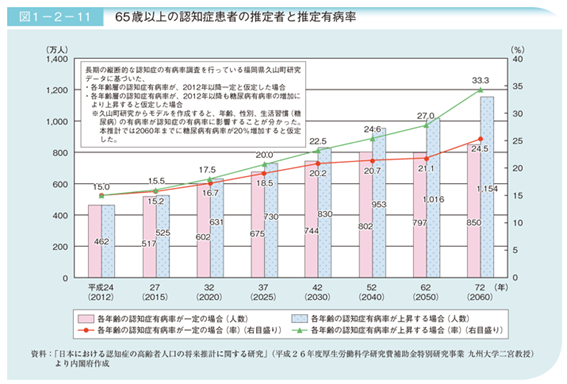

65歳以上の2025年の認知症の推定者数が20%、つまり5人に1人が認知症となる可能性を示唆しています。もはや他人事とは言えません。

不動産賃貸業の個人事業主の大家さんが認知症になるとさまざまな不都合に見舞われます。

賃貸契約、更新手続き、リフォームなどの契約、クレーム処理等、どれも大家さん本人の意思表示や契約行為が必要のため、これらの作業ができなくなると支障をきたすこととなります。

その点、法人であれば他の役員が対応することができます。認知症に備えたい人にとっても法人化は選択肢になります。

4.まとめ

不動産賃貸業の法人化のパターンも踏まえながら、どんな人が法人化を検討するケースが多いのかを見てきました。

・課税所得が900万円以上ある人

・将来に向け不動産賃貸の事業を拡大したいと考えている人

・いずれ来る相続対策をしたいと考えている人

・認知症対策をしたい人

このような方は自らもしっかり学び、不動産に強い税理士や経験豊富な不動産業者、金融機関等と相談しながら法人化を検討してください。

<執筆者プロフィール>

FPまるこ相談室 まるこいずみ

マイアドバイザー®

大手生命保険会社で20年以上勤務。その間に関わった生活者の数はのべ1万人以上。

実生活では大学院生から高校生まで3人の子供のお母さんでもある。

コロナ緊急事態宣言下の2020年から生活困窮者自立支援の家計改善支援員として、市民の家計相談にもあたっている。

【保有資格】

CFP®認定者

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

<監修者プロフィール>

株式会社優益FPオフィス 代表取締役 佐藤 益弘

マイアドバイザー®

Yahoo!Japanなど主要webサイトや5大新聞社への寄稿・取材・講演会を通じた情報提供や、主にライフプランに基づいた相談を顧客サイドに立った立場で実行サポートするライフプランFP®/マイアドバイザー®として活動している。

NHK「クローズアップ現代」「ゆうどきネットワーク」などTVへの出演も行い、産業能率大学兼任講師、日本FP協会評議員も務める。

【保有資格】

・CFP®・FP技能士(1級)・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士

・住宅ローンアドバイザー(財団法人住宅金融普及協会)

注目のハッシュタグ

お悩みから探す

カテゴリから探す

人気記事ランキング