© Daito Trust Construction Co.,Ltd. All Rights Reserved.

健康経営

取り組み

『全員活躍、活力あふれる100年企業へ』

大東建託は、老若男女を問わず多様な従業員が心身共に健康で活き活きと働けることが企業の持続的な成長において重要であると考えています。従業員の健康保持・増進に積極的に取り組み、健康・Well-being経営を目指します。

大東建託健康宣言

1.一人ひとりが健康を自分事として捉え、活き活きと長く働ける職場環境の構築を目指します。 2.人生を託すことが出来る企業の実現に向けて「健康」と「幸福」を追求していきます。 3.Well-beingを経営戦略として取り組み、心身共に健康で活気に溢れる持続可能な企業を目指します。

大東建託グループ健康宣言

当社グループは従業員一人ひとりの心と体の健康と幸せを財産とし、いきいきと働くことができる職場環境を実現します。

コミットメント

大東建託では、2018年に制定した「大東建託グループ健康宣言」に基づき、従業員一人ひとりが健康でいきいきと働けるよう、健康経営を重要な経営課題として位置づけ推進しています。

その結果、当社は経済産業省および日本健康会議が主催する健康経営優良法人認定制度(*)において、「従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として「健康経営優良法人2023(大規模法人部門)」に認定されてまいりました。

近年では新型コロナウィルスのパンデミックを経て、安定した事業継続においては健康が何より大切であることを痛感するとともに、日ごろからの健康管理の重要性を再認識することとなりました。

SDGsやESGを含めたサステナビリティの観点からも、「夢や将来を託され、継続的に成長し続ける企業」を目指す当社にとって、その原動力となる従業員の健康保持・増進は非常に重要なテーマです。この人生100年時代、さらに少子高齢化は進み、当社従業員の高齢化も予想される中で、このテーマへの取り組みはさらに重要性を増していくでしょう。

私は、社員の皆さんには「いきいきと生産性高く働いてほしい」ことはもちろんですが、それ以上に「幸せな人生を歩んでほしい」と考えています。私自身、若い時には健康を意識せずに長時間働き睡眠時間を削っていた時期もあります。

しかし、医者からこのままでは60歳を迎えられませんよと言われたのを機に、今は健康あってこそ、こうして仕事ができるのだということを意識するようになりました。最近は毎日ウォーキングをして、日々の体調の変化を確認してから出社することがルーチンとなっています。

自身の経験を踏まえて、すべての社員の皆さんに対して、健康・安全が何より大切であるとの価値観を共有し、健康でいきいき長く働いてもらえるような職場環境づくりに努めてまいります。そして、「大東建託で働けて良かった」と社員の皆さんが人生を託すことができる職場環境を作ることを目指していきます。

大東建託株式会社 代表取締役 社長執行役員 CEO

(*)健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

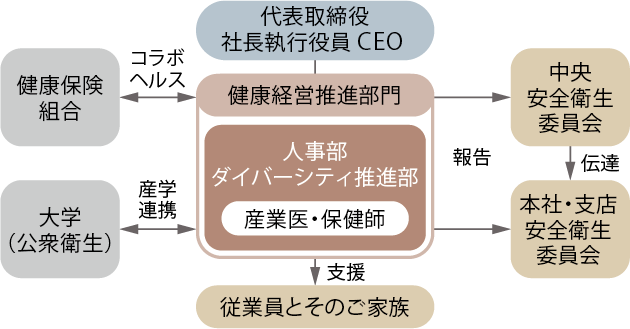

推進体制

大東建託では、代表取締役 社長執行役員 CEOが健康・Well-being経営の推進最高責任者となり、従業員の健康保持増進を重要な経営上の課題とし健康と安全に関する取り組みを推進しています。従業員誰もが成長し活躍できることは組織を活発化させ、あらゆるアイデアを創造し、お客様へのサービス向上にも繋がると考えています。 具体的には、人事部とダイバーシティ推進部が中心となり、健康保険組合と連携しながら課題の抽出や施策の実施から評価改善まで戦略的に取り組んでいます。従業員が参加する安全衛生委員会では、きめ細やかな情報連携や審議を行うためだけでなく従業員の意見のボトムアップにも役立っています。また、従業員の心身の健康や労働環境の向上に努めるために、現場の意見を速やかに取り入れられるよう、全国200以上の支店に約1,000名にものぼる衛生管理者を健康経営推進担当者として配置し、産業医や保健師と連携を図っています。

戦略

全員活躍、活力あふれる100年企業を目指し、個人を変えるヘルスリテラシーの向上と組織を変える健康を促進する風土の醸成を軸として、アクションプランの実行、データ分析評価を組み合わせて、健康・Well-being経営を戦略的に進めています。

健康施策の具体的な取り組み

健康経営に関する法令などの遵守だけでなく、各事業所における安全衛生の整備・向上を図り、快適な職場環境づくりを推進しています。また、従業員に向けて、定期的に社内情報共有サイトや社内報などを通して、当社の健康課題・健康保持増進策の情報発信や社内相談窓口、ガイドラインなどを周知しています。さらに、各種リスクの注意喚起や動画研修などを実施し、意識醸成を図っています。具体的な内容は「健康 」をご覧ください。

- 健康白書(PDF版)(7.27 MB)

主な取り組み

社会課題の解決に向けた取り組み

当社は、取引先関係者やお客様等のステークホルダーの皆様に対し、自社を超えて健康をサポートしています。

工事協力会社様への健康管理支援

各工事現場で血圧測定ができる環境を整備し、現場で働く作業員の定期的な血圧測定を実施しています。

血圧が一定の基準値を超える場合には就業を控えていただき受診を促すなどし、安全かつ健康に働いていただけるように努めています。その他安全衛生対策の情報提供など、適切な健康管理を支援しています。

健康に配慮した商品開発

リスク管理

健康経営に関する法令などを遵守すると共に、安全衛生委員会などを通じ各事業所における安全衛生の整備向上を図り、快適な職場環境の形成を促進しています。従業員に対しては、社内の情報共有サイトや社内報などのツールを用いて、健康保持増進策の情報発信や社内相談窓口、ガイドラインなどを周知しています。また、各種リスクに対する注意喚起や動画研修などを実施することで理解度を高め、健康経営に対する意識の醸成を図っています。

社外評価

「健康経営優良法人」

「スポーツエールカンパニー」「東京都スポーツ推進企業」

「がん対策推進優良企業」