【2025年/令和7年】土地オーナー・賃貸オーナーに興味があるなら知っておきたい最新の物価動向

公開日: 2025.03.04

最終更新日: 2025.07.28

新型コロナ禍を経て、世の中の経済事情は目まぐるしく変化しています。中でも日本の国内物価については、多くの方が肌で感じるレベルで変化している状況です。 私たちFPを取り巻く環境もこの物価上昇を理由として、老後への準備不足や不安、住宅ローンの返済額上昇により、ライフプランの見直しの必要性を感じてか? ご相談が多くなっています。新たな収入増や資産形成手段を模索している声も良く聞きます。

そこで今回のコラムでは、現在の物価の状況や今後の見通し、そして物価上昇の局面における「賃貸経営」という手段の有効性について、お伝えします。

1. 物価の現状について

まず、大局的な見方で、現在の物価状況を把握しましょう。

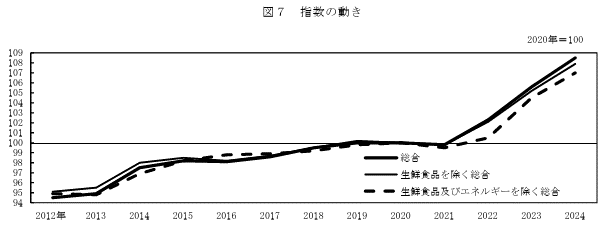

総務省の2024年「消費者物価指数」によると、最近の物価の動きは以下のようになっています。

出典:総務省 2024年「消費者物価指数」

この通り、2020年を100とすると、2024年末時点では108.5、2023年と比べると2.7%上昇という結果が出ています。

上昇分を4年で案分すると、ここ最近は、日本政府の思惑通り、毎年2%程度で物価が上昇していることになります。

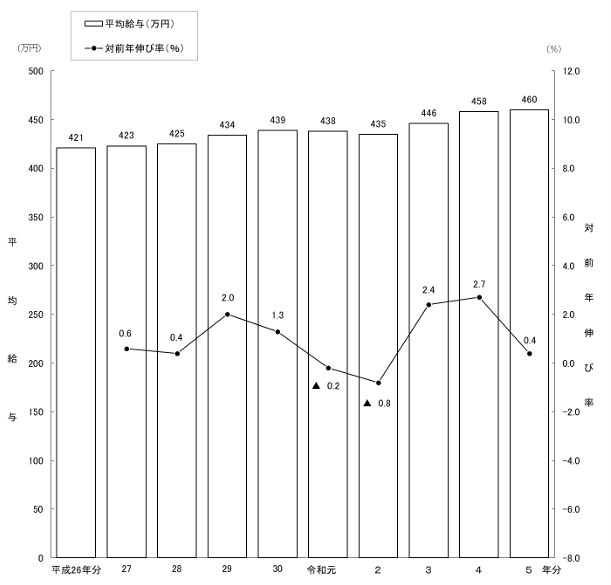

一方、国税庁の令和5年「民間給与実態統計調査」によると、最近の平均給与については以下のような結果です。

出典:国税庁 令和5年「民間給与実態統計調査」

一応、微増ながら上昇傾向になっていますし、令和2年(2020年)以降は不安定ながらも物価と同水準・・・2%台の伸びも記録しています。

ただし、安定的に上昇している物価と比べると、やはり勢いに欠けているというのが実情です。

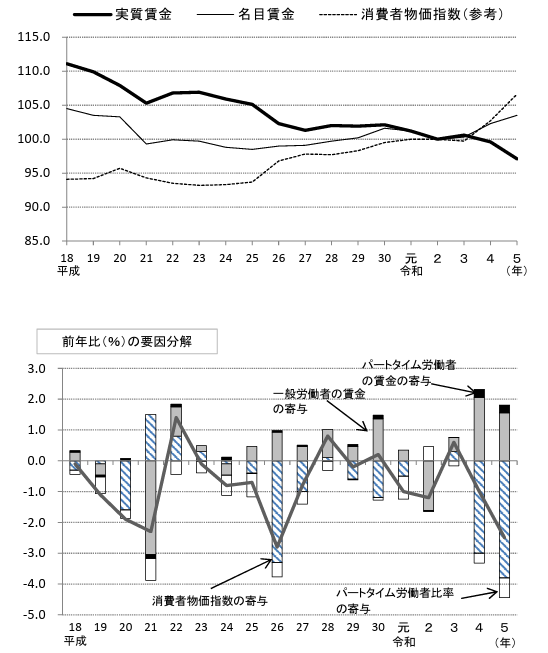

厚生労働省の令和5年「毎月勤労統計調査(令和5年分結果速報の解説)」によると、最近の実質賃金(受け取った賃金から物価変動分を差し引いた額)の推移とその要因分析(何が要因となって実質賃金がプラスになったか、マイナスになったか)を見ると、その結果が見て取れます。

出典:厚生労働省 令和5年「毎月勤労統計調査」

上記の通り、物価上昇(斜めの網掛部分)が一番の要因となって、実質賃金はほぼ下落の一途となっています。

つまり、給与は上昇傾向にあるものの、それ以上の物価上昇が起こっており、実生活は苦しくなっていく一方ということがわかります。

2. 現在の物価動向の原因は?

まだ記憶に新しい...というか現在も続いていますが、2020年といえば「新型コロナウィルス」が騒がれ出した年です。

この時に日本国内だけで無く世界的な規模で「物流の停滞」も起こり、さまざまなモノが品薄になり、結果としてさまざまな物価が上昇しました。

また、2022年には「ロシア・ウクライナ紛争」も起こりました。

紛争・戦争が起これば、その地域の物流が停滞するのは当然でしょう。ロシアは世界有数の石油・天然ガスなどのエネルギー資源国ですし、ウクライナは「欧州のパンかご」と呼ばれるほどの農業国です。

新型コロナウィルスの影響と合わせて、世界に甚大な品薄をもたらし、そうして物価が上昇することになりました。

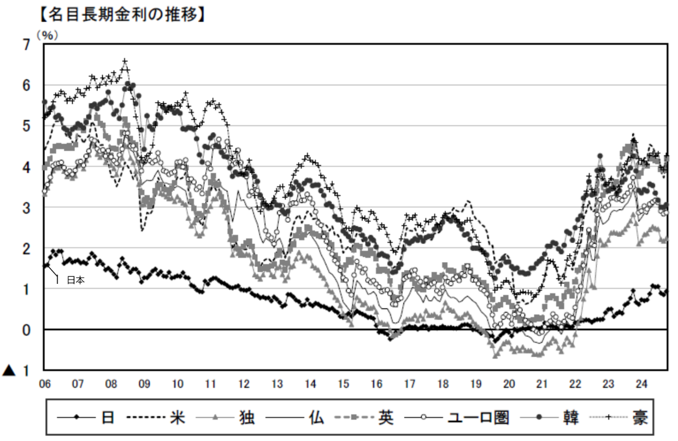

さらに、「海外との金利差」も原因の一つとされています。

外務省の2024年「主要経済指標」によると、各国の金利と値動きは以下の通りです。

出典:外務省「主要経済指標」

2020年頃を境に各国の金利は上昇傾向ですが、日本の金利が特に割安なことが見て取れます。

これによって相対的に日本円の価値が減少し、円安に繋がり、物価高となっているわけです。

3. 物価変動の今後の見通しについて

結局のところ、物価=モノの値段は「需給関係」で決まるのが原則です。

実需・・・需要が多いと物価は上がり、供給が少ないほどに物価は上がります。これに金融の状況・・・海外との金利差などがさらに影響を及ぼしてくるわけです(前述)。

先ほどお伝えした通り、新型コロナウィルスはともかく、ロシア・ウクライナ紛争は執筆時点の2025年2月時点で、未だに継続しています。

つまり、ロシア・ウクライナ紛争を原因とする物流の停滞=モノの品薄状態も続いている状況です。

そして、最近の日本では金利を上げる動きが活発ですが、まだまだ海外との金利差を考えると割安感があり、しばらくの間は円安による物価高も続くと想定されます。

また、この状況に追い打ちをかけるように、日本では「令和の米騒動」と呼ばれる事態が起こっています。

主食である米の価格が急激に高騰することにより、目に見える形で生活苦を感じてしまう状況で、政府による備蓄米の放出が連日のようにニュースで流れている状況です。

さらに現在の日本では訪日外国人による「インバウンド需要」も高まっており、北海道のニセコ等に代表される一部地域では、他の地域に比べて物価が何倍にも高騰しています。物価(需要)には、欲しいと思うかどうかの他に「購買力」も重要です。

そして最近では、不況にあえぐ日本(人)と比べて購買力が豊かな外国(人)も多くあります。商売をする側は当然に少しでも高く売りたいわけですから、外国人観光客をメインターゲットとしている地域では、外国(人)の購買力に合わせて、どんどん物価が上昇するわけです。

ここまでのグラフを見ても誰もがそう思うでしょうが、最近の物価高は当面続き、落ち着くのに時間が掛かると思われます。

物価という指数は、過去の歴史から見ても、一度上がってしまうと簡単には下がらないという「価格硬直性」があります。

このため、ただ物価が下がるのを期待して待つのではなく、今後も物価が上がることを前提に、自発的に物価に順応できるような対策を取っていくことが大切です。

4. 物価上昇への基本的な備えについて

物価上昇への備えとは、物価に順応するように「収入を増やす」と共に、物価上昇に負けないような「資産運用をする」ことが基本になります。

例えば100万円の貯金と商品があったとして、商品のほうが110万円に値上がりすれば、100万円の貯金では買えないことになります。

つまり、物価が上がれば、それだけ100万円というお金の価値が下がるわけです。

商品(物価)が110万円になりそうな時には、貯金等の資産も同程度に増やせるように準備しておくことが大切です。

一口に「資産運用」といっても、さまざまな手段があり、年々多様化しています。

物価に負けない"積極的な資産運用"は資産の価格自体が変動してしまうのが特徴です。

身近な存在なのが金融資産では株式ですが、国も資産運用を推奨しており、最近ではiDeCoやNISAなどに対する優遇制度もあり、主な投資対象は株式や債券などをブレンドした投資信託も主流になっています。

一定の投資額が必要ですが、長期視点の実物投資で価格変動が緩やかな不動産投資などもあります。

これらの中からご自身でしっかり理解した上、ご家庭の状況にあった投資を実践していけば良いわけです。

ただ先ほども触れた通り、金利が上昇基調になっています。

一般的に、金利が上昇基調の局面では、株価は下がりやすい(金利上昇→お金を準備しにくくなる→購買意欲が下がる→企業の業績が低下する)のが、経済のメカニズムです。

このため資産運用をするにしても、株式投資だけなど集中投資はお勧めできません。

資産運用の基本は「分散投資」になります。

投資する対象資産が同じなら、結果も似通ってくるので、万が一、その一つに集中投資し運用に失敗したら、全体的に失敗することになります。

そのため、経験が少ない時期には一つずつ少額で試していくのがセオリーです。

最終的には多く経験を積み、資産運用を手掛けられるよう視野を広げていきましょう。

5. 物価上昇局面での賃貸経営について

このような物価上昇の局面では、賃貸経営などの不動産投資は有効な資産運用手段の一つです。

なぜなら物価上昇の局面では、不動産投資に関係するあらゆる値段も上昇基調になるためです。

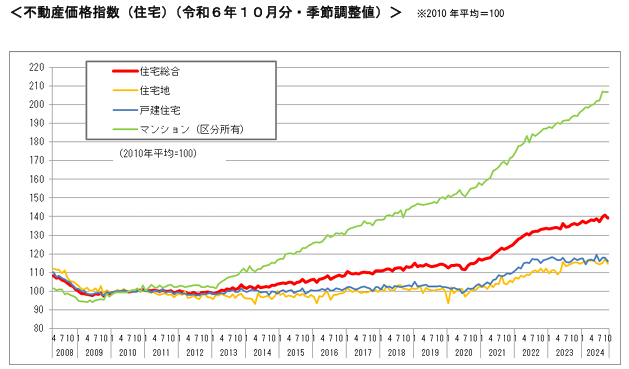

国土交通省の令和7年「不動産価格指数」によると、最近の不動産価格は以下のようになっています。

出典:国土交通省 令和7年「不動産価格指数」

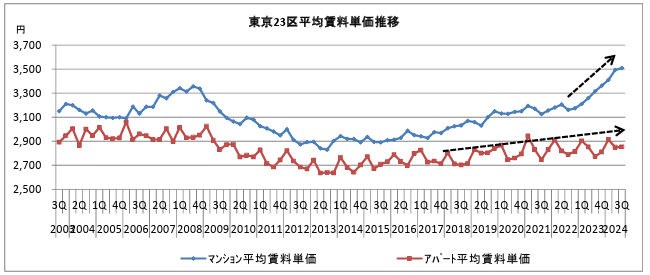

また、全国宅地建物取引業協会連合会の2024年「不動産市場動向データ集」でも、最近の東京23区の平均賃料は以下のように推移しています。

出典:全国宅地建物取引業協会連合会 2024年「不動産市場動向データ集」

時期の多少の相違はありますが、どちらも近年は上昇傾向にあることが分かります。

繰り返しになりますが、不動産投資は他の資産運用と違って「実物」が存在する取引です。

物価が上昇する時には同様にその「実物」も上昇しやすいわけです。

物価上昇は当面続く見通しですから、同様に不動産価格や家賃も、当面は上昇する可能性が高いと思われます。

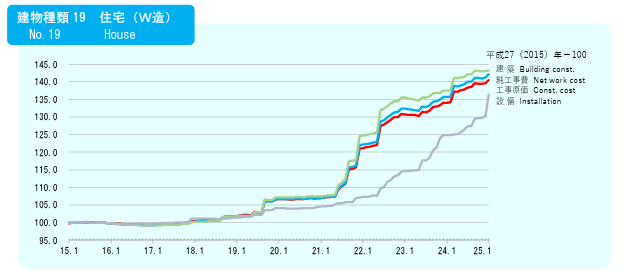

ただし、建物物価調査会の2025年1月「建築費指数」によると、最近では以下の通り、賃貸経営などの不動産投資を始める際に必要な建築費についても上昇傾向です。

出典:建物物価調査会 2025年「建築費指数」

建築費を含めて、賃貸経営などを始める際には多額のお金が必要になります。その原資はアパートローンなどを利用して準備するケースが多いはずです。

現時点でその(ローンの)金利も上昇傾向です。

つまり、始めるのが遅くなるほど、投資環境は悪化していく可能性もある・・・と感じています。

>>関連記事:【2025年/令和7年】賃貸経営に興味がある、または検討中の方に知っておいてほしい最新の金利動向

既存の土地オーナー・賃貸オーナーも置かれた立場は同じです。

そろそろリフォームがしたい、物件を買い増したい、買い換えたい、建て替えたいなどという気持ちがあるなら、判断が遅くなるほど状況が悪化しかねません。

最近の物価上昇局面では、賃貸経営などの不動産投資は実に有効な投資手段である一方、始めるのが遅くなるほどに不利となってしまうかもしれません。

物価上昇を踏まえた上で、老後や相続を見据え検討してもよいかもしれません。

6. まとめ

■監修者プロフィール

株式会社優益FPオフィス 代表取締役

佐藤 益弘

マイアドバイザー®

Yahoo!Japanなど主要webサイトや5大新聞社への寄稿・取材・講演会を通じた情報提供や、主にライフプランに基づいた相談を顧客サイドに立った立場で実行サポートするライフプランFP®として活動している。

NHK「クローズアップ現代」「ゆうどきネットワーク」などTVへの出演も行い、産業能率大学兼任講師、日本FP協会評議員も務める。

【保有資格】CFP®/FP技能士(1級)/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/住宅ローンアドバイザー(財団法人住宅金融普及協会)/JーFLEC認定アドバイザー(金融経済教育推進機構)

注目のハッシュタグ

お悩みから探す

カテゴリから探す

人気記事ランキング