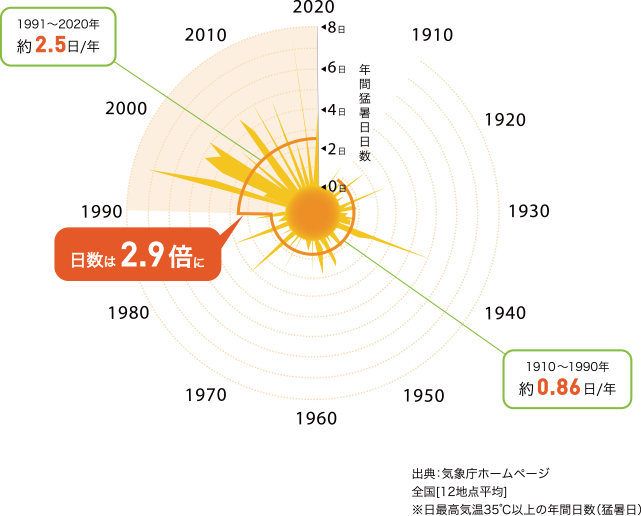

日本の平均気温は、1898年(明治31年)の統計開始以降、

様々な変動を繰り返しながら上昇しています。

特に、1990年代以降、高温となる年が頻出しています。

猛暑日※日数も1991年前後で2.9倍、増加しています。

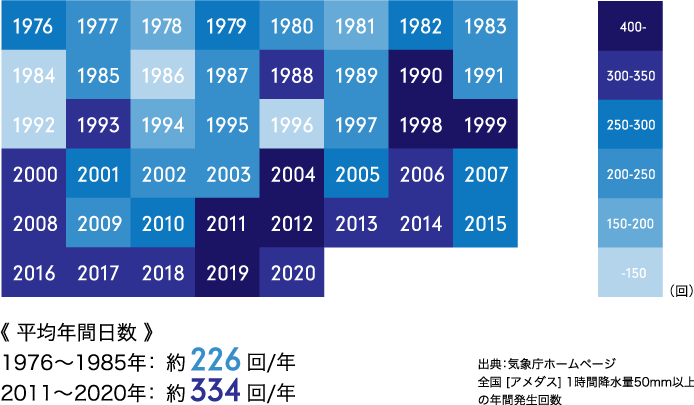

全国の1時間降水量(毎正時における前1時間降水量)50mm以上の年間発生回数も増加しています。

(統計期間1976~2020年で10年あたり29.2回の増加、信頼水準99%で統計的に有意)。

最近10年間(2011~2020年)の平均年間発生回数(約334回)は、

統計期間の最初の10年間(1976~1985年)の

平均年間発生回数(約226回)と比べて約1.5倍に増加しています。

また、氾濫危険水位を超えた河川は、5年で10倍にも増加しています。

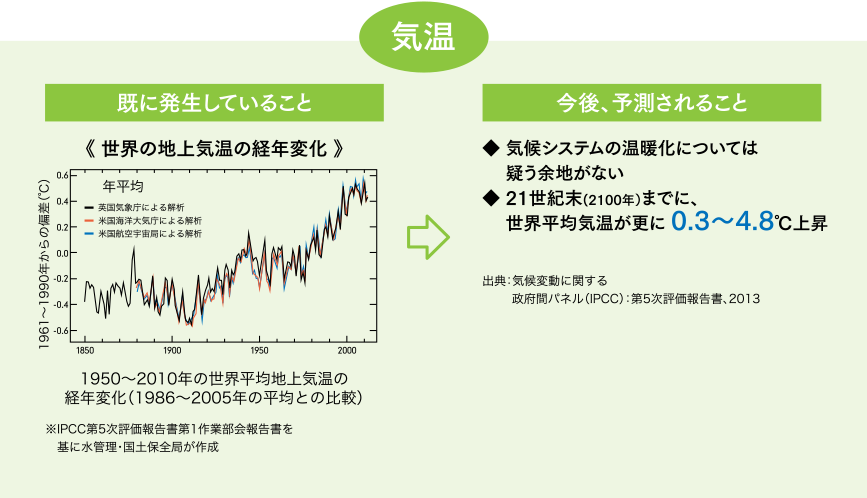

世界の平均地上気温は1850~1900年と2003年~2012年を比較して0.78 ℃上昇し、

今後は、21世紀末までに0.3~4.8℃上昇するといわれています。

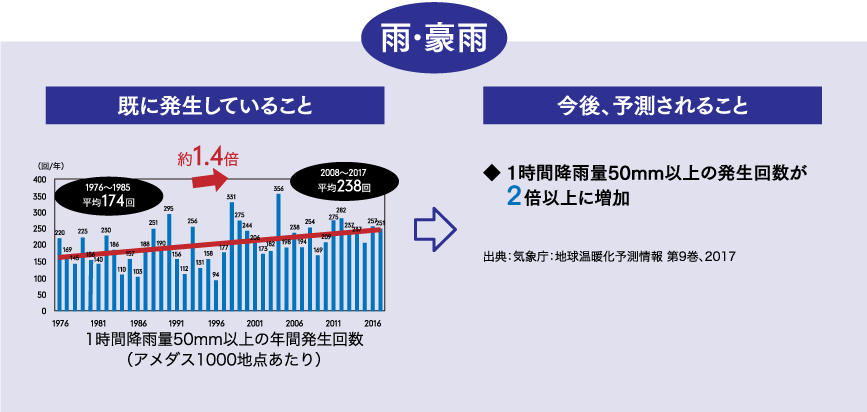

降雨量も短時間強雨発生件数が約30年前の1.4倍に増加しており、2012年以降、

全国の約3割の地点で1時間当たりの降雨量が観測史上最大を更新しています。

気象庁は、21世紀末までに、1時間降雨量50mm以上(滝のように降る雨)の発生回数は、

現在の2倍以上になるといわれています。

※気象庁地球温暖化予測情報第9巻に基づき、1980~1999年を「現在気候」、

2076~2095年を「将来気候」とし20世紀末から21世紀末の気候の変化を予測しています。

豪雨の回数が増え、平均地上気温が上がるとどうなる!?

- 「おしえて!地球温暖化」(環境省)

- https://www.env. go.jp/earth/earth/ondanka/oshiete201903.pdf

2019年1月1日から12月31日は、 6月29日、8月からの梅雨前線による大雨、

台風10号、17号、19号などの上陸による大雨では、

浸水被害や土砂災害による大きな被害がもたらされました。

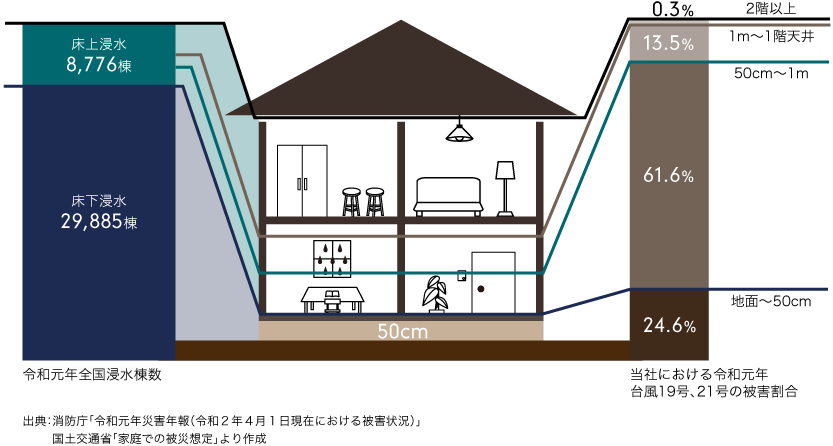

年間の建物被害は合計で、床上浸水8,776棟、床下浸水29,885棟でした。

記憶に新しい令和元年台風19号・20号被災割合の当社管理物件を例にみると、

50㎝~床上1mまでの床上浸水の被害が61.6%となりました。

※2019年1月1日から12月31日までの自然災害又は大規模な事故について、

2020年4月1日現在における被害状況等として法務省消防庁が取りまとめた資料です。

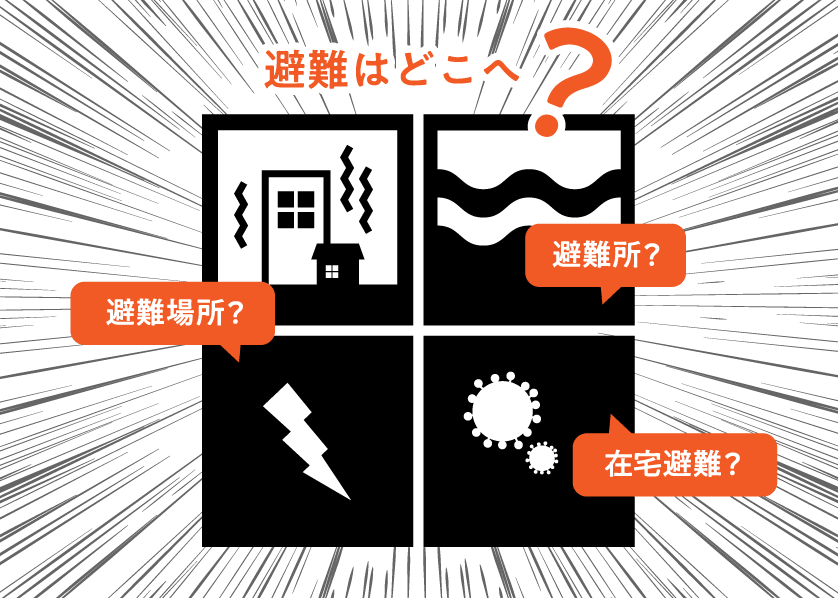

新型コロナウィルスが収束しない中、

複合災害と言われる今、災害時に避難すべきか、否か、判断を迷うことがあります。

災害時には、危険な場所にいる人は避難することが原則です。

「自らの命は自らが守る」意識を持ち、適切な避難行動をとることが大事です。

今までは災害時は、避難場所で‥という考え方が主流でしたが、

昨今では、停電や災害後、自宅が安全な状態である場合は自宅で避難生活したほうが

良い場合もあるといわれています。

もっと詳しく